На слабом грунте рекомендуется использовать свайный фундамент, который позволяет перенаправить нагрузки от строения на более глубокие и устойчивые слои почвы. Сваи могут быть как забивными, так и буронабивными, что позволяет выбирать оптимальный вариант в зависимости от конкретных условий и типа грунта.

Кроме того, можно рассмотреть использование мелкозаглубленного фундамента, который расп répartит нагрузку на большую площадь. Однако такой вариант будет эффективен только в случае, если слабый грунт не подвержен значительным сезонным колебаниям влажности и осадки.

Фундаменты на слабых и просадочных грунтах. Усиление грунтов с материалами Cemmix

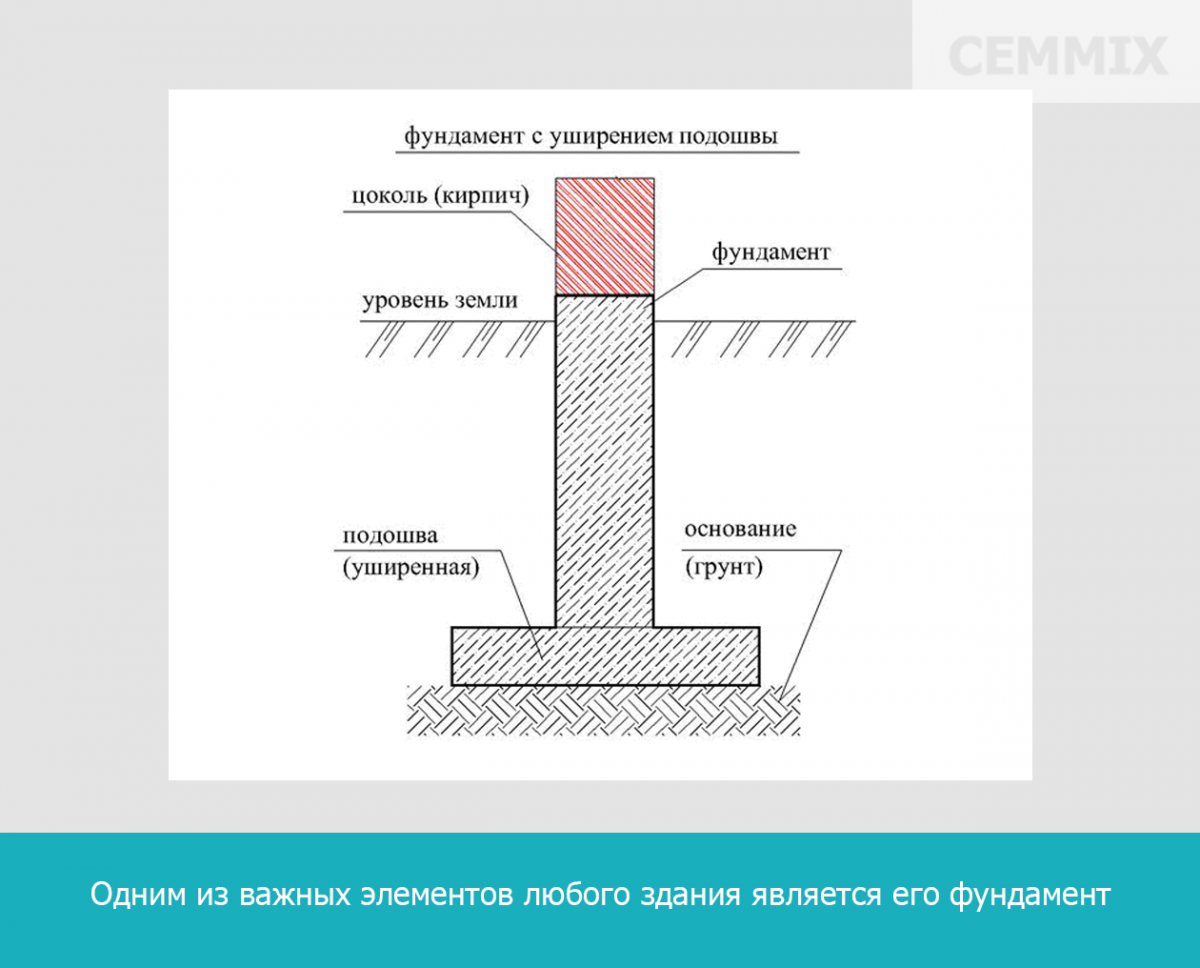

Одним из важных элементов любого здания является его фундамент.

Что такое фундамент, и для чего он нужен

Теоретически, здания можно было бы расположить прямо на поверхности грунта. Однако верхние слои грунта, как правило, имеют невысокую несущую способность и испытывают деформации от воздействия самых разных факторов:

- пучения при промерзании;

- просадки при оттаивании;

- усадки при высыхании;

- набухания при увлажнении.

Таким образом, если игнорировать устройство фундамента, постройка не будет прочной. Она постоянно будет принимать на себя нагрузки от деформаций грунта.

Соответственно, любое здание нуждается в устройстве фундамента, заглубленного в грунт.

Важно!

Фундаментом называют подземную часть сооружения, предназначенную для распределения нагрузки от здания на более глубоко залегающие слои грунта. Плоскость фундамента, которая опирается на грунт, называется подошвой; верхняя плоскость, на которую опирается основание наземной части сооружения, а также плоскости на границе между соседними уступами — обрезами. Слой грунта, на который опирается подошва фундамента, называется несущим, а нижележащие слои — подстилающим.

Обрез фундамента обычно располагается выше уровня грунта.

Нагрузка от веса всего сооружения (здания и фундамента) оказывает влияние на нижележащие слои грунта; его называют рабочей зоной основания или сжимаемой толщей.

При проектировании строительных конструкций обязательно производят расчеты деформаций либо расчеты по устойчивости, чтобы не произошла такая ситуация, когда под воздействием нагрузки грунт, на который опирается подошва фундамента, выдавливается в стороны, а основание теряет устойчивость.

Типы фундаментов

Различают следующие основные типы фундаментов:

- Фундаменты в открытых котлованах. Фундамент возводится в открытом котловане, а затем засыпается грунтом. В этом случае вся нагрузка от него передается на подошву.

- Фундаменты глубокого заложения погружают в грунт посредством использования специальных механизмов. Нагрузка в данном случае передается как по подошве, так и по боковым поверхностям фундамента.

- Свайные фундаменты представляют собой группу свай, объединенных сверху плитой или балками.

Перед началом любого строительства, еще до этапа проектирования здания, на будущей строительной площадке проводят инженерно-геологические изыскания, которые позволяют выяснить особенности грунта на этом участке.

Помимо сведений о физико-механических свойствах грунтов и оценки деформативных и прочностных характеристик основания, особое внимание уделяют гидрогеологическим условиям, представленным на участке:

- уровню подземных вод;

- самой высокой и самой низкой отметкам колебания уровня грунтовых вод;

- возможности образования агрессивных сред из-за проникновения в грунт химических веществ.

Каталог продукции CEMMIX

CemBase 5л

Cпециализированная высокоэффективная добавка для фундамента.

Оптовая цена 818,4 руб. при заказе от 32 шт.

Рекомендованная розничная цена у партнеров 930 руб.

Также учитываются сейсмические условия, вероятность образования оползней, усадка и набухание грунтов, морозное пучение и другие.

Грунты и их строительная классификация

Выбор типа фундамента напрямую зависит от того, на каком грунте будет возводиться строительная конструкция.

Грунтами называют верхние слои земной поверхности, образованные в процессе выветривания горных пород. Они могут быть связными или несвязными и иметь различные характеристики, из которых для строительства наиболее важны физические и механические.

Грунты можно назвать трехфазными системами, потому что они состоят из твердых частиц, воды и газа. Лабораторные исследования определяют плотность грунта ненарушенной структуры, плотность твердых частиц грунта и его природную влажность, гранулометрический состав и степень его неоднородности, плотность грунта в сухом состоянии, коэффициент пористости, текучесть.

В соответствии с классификацией по ГОСТ 25100–82, различают скальные и нескальные грунты:

- Для скальных грунтов характерна жесткая связь между зернами. Различают скальные грунты очень прочные, прочные, средней прочности, малопрочные, пониженной прочности, низкой прочности, весьма низкой прочности. Они подразделяются на размягчаемые и неразмягчаемые. Некоторые скальные грунты могут растворяться в воде, в этом случае должна быть установлена степень их растворимости. Скальные грунты, как правило, считаются надежными основаниями.

- Нескальные грунты подразделяются на крупнообломочные (валунные, гравийные, галечниковые) и песчаные (гравелистые, крупные, средней крупности, мелкие, пылеватые). Крупнообломочные грунты обычно считаются надежными основаниями. Песчаные грунты тоже, в основном, рассматриваются как надежные основания, за исключением рыхлых песков, пылевато-глинистых грунтов, илов, просадочных (дают осадку при увлажнении) и набухающих (увеличиваются в объеме при намокании и уменьшаются при высыхании) грунтов.

Выделяют в отдельные группы:

- Засоленные грунты. Могут формировать агрессивную среду и способствовать выщелачиванию бетона.

- Биогенные грунты (торфы и сапропели). Характерны высокая сжимаемость, медленно развивающаяся осадка, возможность формирования агрессивных сред.

- Насыпные грунты. Высокая степень неоднородности, неравномерная сжимаемость, возможность осадки.

- Вечномерзлые грунты (северные районы Сибири, Дальний Восток). При изменении температурного режима возможно оттаивание, которое вызовет дополнительную осадку.

Таким образом, задача грамотного строительства — на основании произведенных исследований и расчетов правильно распределить нагрузку от конструкции на грунт. Для этого вначале проводят испытания грунта на сжатие, на сдвиг, а также на статическую нагрузку. Для получения достоверных результатов испытывают определенное количество образцов, чтобы учесть неоднородность грунта.

Особенности характеристик грунтов

Если говорить о свойствах грунтов, то нужно учитывать, что они существенно отличаются от свойств строительных материалов:

- прочность грунта на несколько порядков ниже, чем прочность металла, камня, бетона и других строительных материалов;

- деформативность грунта в десятки тысяч раз ниже, чем деформативность строительных материалов;

- грунты не работают на растяжение;

- грунты воспринимают только нагрузки на сжатие и на сдвиг;

- при постоянной нагрузке, даже после прекращения нагружения, деформации грунта нарастают (это объясняется ползучестью и консолидацией грунтов, которые в той или иной степени присущи практически любым грунтам).

Виды деформаций зданий

При проектировании здания и произведении расчетов учитывается структура конструкции и виды деформаций, которые могут быть следующими:

- прогиб вследствие изгиба подошвы сплошной фундаментной плиты (характерно для зданий большой протяженности);

- крен или поворот относительно вертикальной оси (особенно опасен для высоких зданий);

- перекос (из-за неравномерной осадки);

- кручение (крены в разные стороны);

- горизонтальные смещения (в подпорных стенках).

Большинство этих деформаций вызывается неравномерными осадками грунта, которые могут вызываться рядом причин:

- уменьшение пористости грунта после загрузки фундамента;

- разуплотнение слоев грунта, залегающих у дна котлована;

- осадка выпирания из-за выдавливания грунта подошвой фундамента;

- нарушение природной структуры грунтов во время выполнения строительных работ;

- осадка во время эксплуатации здания;

- осадка в результате набухания или просадки грунта;

- неблагоприятные последствия воздействия грунтовых вод и газа.

Методы борьбы с деформациями грунтов и зданий

В строительных работах на этапе проектирования учитывают тип грунта и тип возводимой конструкции, а также способы выполнения работ.

Для уменьшения неравномерных осадок используют специальные конструктивные решения, например, выбирают особые формы фундаментов (ступенчатый, с изменением размеров подошвы), рассчитывают глубину заложения фундамента, устраивают деформационные или осадочные швы, чтобы снизить жесткость конструкции, применяют армированную кладку вдоль стен.

Требования к фундаментам

Фундамент здания должен быть надежным, но эта надежность должна сочетаться с экономичностью. Иными словами, можно заложить в расчетах очень высокую прочность фундамента, но она будет избыточной и приведет к перерасходу материалов, удорожанию работ, увеличению сроков строительства.

Чтобы найти золотую середину, применяют методику расчета по предельным состояниям (по несущей способности и деформациям).

Методы усиления грунтов

При произведении расчетов учитывают характеристики грунта. Обычно под строительные площадки используют участки, непригодные для сельскохозяйственных работ, поэтому качество грунтов может быть разным. Различают слабые и надежные грунты, однако такая классификация достаточно условна и зависит от габаритов и веса возводимого здания.

Слабыми считают сильносжимаемые, насыщенные водой грунты, которые теряют прочность при обычной скорости приложения внешних нагрузок, характерной для строительных работ. К таким грунтам относятся пылевато-глинистые грунты в текучем состоянии, заторфованные грунты, илы и пески в рыхлом состоянии. Однако небольшие и медленно нарастающие нагрузки они могут воспринимать.

Возведение фундамента на таких грунтах — сложное мероприятие. Обычно на слабых грунтах применяют свайные фундаменты либо фундаменты глубокого заложения с полной прорезкой слоев слабых грунтов, но этого бывает недостаточно для того, чтобы повысить несущую способность основания и уменьшить неравномерность осадок, поэтому прибегают к искусственному улучшению физико-механических характеристик грунтов снований:

- Снижение влажности грунта для исключения гидростатического и гидродинамического давления. Для этого проводят дренирование подземных вод, регулируют их сток и проводят другие мероприятия.

- Конструктивные методы — устройство грунтовых подушек, шпунтового ограждения, армирование грунта.

- Уплотнение (вибрацией, взрывами), вытрамбовывание котлованов.

- Искусственное водопонижение на пылевато-глинистых грунтах (фильтрационные установки).

- Закрепление грунтов.

Закрепление грунтов

Одним из методов усиления грунтов является закрепление, которое производится посредством цементации, глинизации, битумизации, силикатизации, после чего грунты в десятки раз увеличивают несущую способность, превращаясь, практически, в полускальную породу.

Закрепление иногда еще называют инъекционным усилением грунтов, потому что вяжущие растворы нагнетаются в грунт с помощью инъекторов (перфорированных труб, которые забиваются в грунт).

Хорошо фильтрующие грунты закрепляют силикатизацией (растворами силиката натрия и хлористого кальция).

Грунты с высокой водопроводимостью закрепляют цементацией, то есть, инъектированием цементным раствором, после чего их водопроницаемость существенно снижается, а стабильность и несущие способности — повышаются.

В состав цементного раствора для цементации грунта входят обычно цемент и вода, иногда — песок.

Водоцементное соотношение в растворе выбирают в зависимости от пористости грунта: чем меньше пористость, тем более жидкий нужен раствор. Обычно на 1 часть цемента по массе берут от 10 до 50 частей воды.

Современная химическая промышленность выпускает добавки, которые могут повышать эффективность цементации грунта. Это, в основном, пластификаторы и суперпластификаторы. Компания Cemmix производит следующие виды таких добавок:

- пластификатор Plastix;

- суперпластификаторы CemBase и CemPlast.

Каталог продукции CEMMIX

CemBase 5л

Cпециализированная высокоэффективная добавка для фундамента.

Выбираем фундамент для проблемного грунта: ленточный, свайный или плитный?

Значительную часть России занимают низменности с водонасыщенным грунтом, подверженным морозному пучению и нередко слабонесущим. Для таких условий разработано несколько типов фундаментов. Подсказываем, какой из них будет оптимальным в каждом конкретном случае.

При выборе конструкции фундамента учитывают состав грунта, уровень грунтовых вод, особенности рельефа, массу и конфигурацию здания и даже режим его эксплуатации. Не вдаваясь в технологические детали строительства ленточных, свайных, плитных и комбинированных фундаментов, поговорим о специфике их «поведения», преимуществах и недостатках тех или иных проектных решений.

Ленточный фундамент

Наиболее простая конструкция фундамента для малоэтажного дома — ленточная. Именно она доминировала, в том числе и на болотистых участках, в период дачного бума 1980–90-х гг.

Схема устройства простого плитного фундамента. Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media

Мелкозаглублённая лента была чрезвычайно популярна в силу сравнительно низкой стоимости; при этом она рекомендовалась некоторыми территориальными строительными нормативами, например ТСН МФ-97 МО. Общая высота такой ленты не превышает 1 м, ширина обычно составляет 30–40 см, а глубина заложения — 30–50 см (часто вообще обходятся без траншеи, а лишь снимают плодородный слой на площади застройки).

Свайно-ленточный фундамент. Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media

В результате сезонных подвижек грунта такой фундамент упруго деформируется, вследствие чего в стенах дома могут появиться трещины. Даже усиленное армирование (как минимум два горизонтальных пояса из арматуры диаметром 10–16 мм) помогает не всегда. Практика показала, что плавающий ленточный фундамент — не лучший вариант для здания с блочными (блочно-кирпичными) стенами, в особенности если оно имеет сложную конфигурацию, террасы и иные пристройки. Между тем для прямоугольных в плане каркасных, бревенчатых и брусовых построек он вполне пригоден.

Для демонтажа опалубки требуется расширить траншею как минимум на 40 см. Зато потом можно нанести на внутреннюю и наружную стенки фундамента гидроизоляцию, которая продлит срок службы конструкции. /Fotodom.ru

Ленточный фундамент глубокого заложения оптимален для тяжёлого здания, строящегося на участке с достаточно плотным грунтом — глиной или суглинком с минимальной примесью ила, без плывунов. (Вообще, наиболее рентабельна плитно-ленточная конструкция с устройством подвального или цокольного этажа, но она подходит лишь для сухих участков и в статье не рассматривается.)

Глубина промерзания грунта зависит от его типа и местных климатических условий. В Центральном регионе России при глинах и суглинках она варьируется от 1,2 до 1,6 м.

Ленточный фундамент может быть как монолитным, так и блочным. Монолитная ж/б конструкция лучше противостоит воздействию боковых сил морозного пучения, в целом жёстче и может возводиться без помощи автотехники — правда, тогда намного возрастут временные затраты.

Свайно-буровой фундамент с ростверком и стяжкой. Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media

Уменьшить объём земляных работ и сроки строительства позволяет упрощённая технология, при которой опалубку сооружают лишь для надземной части фундамента, а подземную заливают в выстеленную рулонным гидроизоляционным материалом траншею. Однако из-за неизбежных неровностей стенка такого фундамента довольно прочно сцепляется с грунтом и более подвержена воздействию касательных сил морозного пучения. Впрочем, нагрузка, создаваемая зданием, обычно их компенсирует.

Если плотный слой грунта расположен значительно ниже глубины промерзания, лента оказывается ненадёжной или слишком дорогостоящей.

Другой популярный способ предполагает монтаж несъёмной опалубки из ЭППС-плит. Такая опалубка проста в монтаже (для крепления стенок используются специальные регулируемые стяжки, они же служат опорой для арматурных поясов) и нейтрализует касательные силы морозного пучения: сцепление гладких ЭППС с грунтом невелико.

Опалубка из сборных щитов или досок обойдётся дешевле пенопластовой, с учётом того что щиты можно взять в аренду, а пиломатериалы — использовать в дальнейшем, например, для черновых полов. De Luxe

Сравнительно недавно была разработана технология возведения ленточных фундаментов малоэтажных домов с использованием виброгрейфера (грунтозаборника) и блочной вибропогружаемой опалубки. Суть способа такова: сначала с помощью виброгрейфера разрабатывают фрагмент («захватку») траншеи протяжённостью приблизительно 2 м, в который автокраном по очереди погружают небольшие (условно 0,3 × 0,7 ×1,5 м) толстостенные металлические ёмкости (профилировочные блоки) с жёстко присоединённой к ним вибрационной установкой.

Блоки оснащены замковым соединением, благодаря чему точно выстраиваются в ряд. Далее в них заливают бетонную смесь и так, постепенно удлиняя траншею и переставляя блоки, формируют монолитную ленту. Преимущество способа — в скорости, а В том, что бетонная смесь хорошо уплотняется вибрацией. А недостатки заключаются в необходимости применения мощной техники, заводского бетона и невозможности обеспечить непрерывные армирование и заливку, что отрицательно сказывается на прочности ленты.

Что даёт георазведка

Без точных данных о составе грунта на участке нежелательно начинать строительство даже лёгкого каркасного дома. Стоимость георазведки, например, в столичном регионе сегодня составляет около 30 тыс. руб. За эту сумму фирма должна пробурить как минимум четыре скважины глубиной 3–5 м, взять пробы грунта с разной глубины и сделать их гранулометрический анализ. Эти сведения позволят правильно выбрать тип фундамента и рассчитать конструкцию по несущей способности. В случае свайно-забивного или свайно-винтового фундамента требуемые параметры также можно выяснить путём пробного забивания или завинчивания нескольких свай.