Расчет фундаментов мелкого заложения (ФМЗ) начинается с определения нагрузок, действующих на фундамент, включая собственный вес здания, полезную нагрузку и ветровые или сейсмические воздействия. После этого вычисляются характеристики грунта, на котором будет размещен фундамент, включая его несущую способность и деформационные свойства.

На следующем этапе производится выбор типа фундамента, который лучше всего соответствует условиям эксплуатации и характеристикам грунта. Далее осуществляется расчет размеров и глубины фундамента, учитывая прогнозируемые нагрузки и допускаемые осадки. Завершающим этапом является проверка прочности и устойчивости фундамента на основе полученных данных.

Фундаменты мелкого заложения

Конструкции фундаментов мелкого заложения должны выбираться на основе технико-экономического анализа, с учетом инженерно-геологических условий площадки строительства, а также с учетом производственных возможностей и опыта строительной организации.

При проектировании фундаментов мелкого заложения учитываются требования заказчика, сформулированные в техническом задании и в строительных нормах и правилах.

Конструкции фундаментов должны характеризоваться минимальными затратами на производство, материалоемкости, трудоемкости, энергоемкости и технологичности производства.

Фундаменты мелкого заложения — фундаменты с отношением высоты к ширине подошвы не более 4. Эти фундаменты передают нагрузку от конструкций на грунты основания через подошву.

Фундаменты мелкого заложения возвод ятся или в открытых к отлованах или в отдельных выемках.

В качестве материалов фундаментов применяется:

- железобетон;

- бетон;

- бутобетон;

- каменные материалы;

По форме эти фундаменты разделяются на следующие виды: отдельные, ленточные, сплошные и массивные.

Отдельные фундаменты

Отдельные фундаменты выполняют под отдельные опоры и колонны зданий и сооружений с каркасной конструктивной схемой. Под стены отдельные фундаменты устраивают только при наличии прочных грунтов, когда неравномерность осадок не превышает допустимых значений, т.к. отдельные фундаменты не увеличивают жесткости сооружения.

Отдельные фундаменты могут выполняться в монолитном или сборном варианте.

Фундаменты из бутовой кладки или бетона рассматриваются как жесткие. Они имеют наклонные боковые грани или уступы, расширяясь к подошве фундамента.

При устройстве отдельных фундаментов из железобетона (монолитные, сборные) они проектируются с учетом совместной работы конструкций здания и грунтов основания. Размеры сечений таких фундаментов, количество, площадь и класс арматуры проектируются с учетом требований предъявляемых к железобетонным конструкциям.

С целью оптимизации конструкций фундаментов по стоимости и трудоемкости разработаны различные типы отдельно стоящих фундаментов — буробетонные, щелевые, анкерные фундаменты и пр..

Ленточные фундаменты

Ленточные фундаменты как разновидность фундаментов мелкого заложения применяются для восприятия нагрузок от протяженных элементов конструкций зданий и передачи нагрузок на грунты основания. Ленточные фундаменты могут располагаться независимо друг от друга или взаимоувязаны в перекрестной системе. Перекрестные ленты, как правило, используют для восприятия нагрузок от колонн здания.

В случае расположения прочных грунтов в основании здания возможно устройство прерывистых ленточных фундаментов.

Для устройства сборных фундаментов используют железобетонные плиты (фундаментные подушки) и бетонные блоки.

При необходимости выравнивания осадок или в качестве антисейсмических мероприятий фундаменты усиливают железобетонными поясами расположенными поверх сборных железобетонных блоков.

Сплошные фундаменты

Эти фундаменты также, называют плитными. Их устраивают под всем зданием в виде монолитной железобетонной плиты. При необходимости плитные фундаменты подлежат рассечению системой деформационных швов.

Фундаментные плиты обеспечивают совместную работу надземной и подземной частей сооружения. Эти фундаменты способствуют снижению неравномерных осадок, являются практически водонепроницаемыми, обеспечивают высокую экономическую эффективность за счет технологичности устройства и относительно малых размеров сечений конструкций.

Возможно устройство плитных фундаментов коробчатого сечения, с целью снижения расхода материалов.

Сечения плитных фундаментов рассчитывают исходя из действия изгибающих моментов в двух взаимно перпендикулярных направлениях, а также с учетом продавливающих нагрузок (в зоне опирания колонн).

Массивные фундаменты

Массивные фундаменты устраивают в виде жесткого массива под небольшие в плане сооружения (устои мостов, дымовые трубы, мачты и пр.).

Как правило эти фундаменты выполняют в железобетонном исполнении. Часто, для экономии материалов, при бетонировании, закладывают пустотообразователи. Возможно комбинированное решение с устройством анкеров — используется для восприятия значительных опрокидывающих нагрузок.

Расчет фундаментов мелкого заложения

Нагрузки и воздействия

Все расчеты фундаментов производятся на расчетные значения нагрузок. Нагрузки и воздействия определяются расчетом исходя из совместной работы сооружения и основания. Пример из практики описания и расчета нагрузок и воздействий на фундаменты.

Характеристики грунтов оснований

К основным характеристикам грунтов оснований используемых в расчетах относят прочностные и деформационные характеристики:

- угол внутреннего трения;

- удельное сцепление грунта;

- предел прочности на одноосное сжатие скального грунта;

- модуль деформации;

- коэффициент поперечной деформации;

Возможно использование других характеристик:

- удельные силы пучения;

- коэффициент жесткости основания и пр..

Характеристики грунтов оснований определяются в процессе инженерно-геологических изысканий по результатам полевых и лабораторных испытаний грунтов.

Все расчеты производятся на расчетные значения прочностных и деформационных характеристик.

Подземные воды

В расчетах фундаментов мелкого заложения в обязательном порядке учитываются гидрогеологические условия площадки строительства:

- сезонные и многолетние колебания уровня грунтовых вод;

- изменения уровня грунтовых вод в силу техногенного воздействия;

- значения высоты капиллярного подъема грунтовых вод;

- агрессивное воздействие грунтовых вод по отношению к конструкциям фундаментов.

В процессе проектирования фундаментов также, производится оценка влияния строительства на гидрогеологические условия площадки.

Глубина заложения фундамента

От глубины заложения фундамента зависят многие факторы строительства сооружения — технология производства, экономическая эффективность строительства, величина осадок или подъема (в силу морозного пучения) фундаментов, долговечность конструкций и пр.

На глубину заложения фундамента в значительной мере влияют инженерно-геологические условия площадки, а именно прочность и сжимаемость грунтов.

При определении глубины заложения фундамента обычно придерживаются общих правил:

- минимальная глубина заложения фундамента принимается не менее 0.5м от спланированной поверхности территории;

- врезка фундамента в несущий слой должна быть не менее 15см.;

- подошва заложения по возможности, должна быть выше уровня грунтовых вод;

- все фундаменты здания или сооружения по возможности, необходимо закладывать на одном типе грунта или на грунтах с близкой прочностью и сжимаемостью.

Часто глубина заложения фундамента определяется по условию сезонного промерзания грунтов, которая зависит от типа, вида и разновидности грунта, и определяется в зависимости от нормативной глубины сезонного промерзания. Нормативная глубина сезонного промерзания приводится в нормативной документации и устанавливается по результатам многолетних наблюдений за фактическим промерзанием.

При определении глубины заложения фундаментов также, учитывают конструктивные особенности сооружения: наличие подвальных и цокольных этажей, наличие приямков под технологическое оборудование, глубину расположения подземных коммуникаций, глубину расположения фундаментов близстоящих зданий и сооружение и пр..

Фундаменты здания или сооружения, как правило, закладывают на одном уровне с фундаментами существующих строений. Если это требование не удается соблюсти в процессе проектирования, то необходимо разрабатывать дополнительные инженерно-технические мероприятия.

Подземные коммуникации должны быть (по возможности) расположены выше отметки заложения фундаментов. Это позволяет избежать увеличения давления на конструкции коммуникаций, опирания фундаментов на насыпной грунт траншей прокладки коммуникаций, замены и ослабления грунтов основания в случае необходимости замены подземных коммуникаций.

Часто при определеннии глубины заложения фундаментов приходиться учитывать другие требования участников строительства, например, возможность изменения объемно-планировочного решения подземной части здания в процессе его эксплуатации.

Проектирование фундамента мелкого заложения

В процессе разработки проекта фундамента мелкого заложения в том числе, приходится устанавливать форму фундамента.

Форма фундамента часто, определяется геометрической конфигурацией здания или сооружения (круглая, кольцевая, квадратная и пр.).

Предварительные размеры фундамента рассчитывают из условия при котором среднее давление под подошвой фундамента не должно превышать расчетное сопротивление грунта. Где давление под подошвой является функцией действующих нагрузок на фундамент и площадью фундамента. Расчетное сопротивление грунта зависит от геометрических размеров фундамента, от механических характеристик грунтов основания и от глубины заложения фундамента.

Подобрав предварительно форму и размер фундамента выполняют расчет осадок фундаментов здания. Осадка основания фундамента не должна превышать предельных значений осадки указанных в нормативных документах.

При этом совместная деформация основания и сооружения может характеризоваться:

- осадкой или подъемом основания фундамента;

- средней осадкой;

- относительной разностью осадок;

- креном фундамента;

- относительным прогибом или выгибом;

- кривизной изгибаемого участка;

- относительным углом закручивания;

- горизонтальным перемещением фундамента.

В расчете осадок фундаментов аналитическим методом, наиболее популярны метод послойного суммирования и метод эквивалентного слоя.

По методу послойного суммирования полную осадку основания определяют как сумму осадок отдельных слоев грунта, в пределах сжимаемой толщи.

Метод эквивалентного слоя учитывает такие составляющие как жесткость и форма фундамента, нормальные напряжения в толще линейно деформируемого грунта по основным направлениям.

Наиболее достоверные результаты расчетов напряжений и деформаций оснований и фундаментов получаются на основе численных решений конечно-элементных моделей, с учетом физической и геометрической нелинейности.

Накопленные и проанализированные данные в процессе проектирования, а также принятые технические решения отражаются в проекте фундамента.

Расчет и проектирование фундамента мелкого заложения

Так как грунт в ИГЭ-2, где ставится фундамент, является слабым, то на его месте делаем песчаную подушку с характеристиками ИГЭ-1.

Мощность h1=4,8м, начальное расчетное сопротивление Rо=100 кПа и модуль деформации Ео = 11000 кПа ИГЭ-1 является достаточными, чтобы использовать данный слой грунта в качестве несущего.

Назначаем класс бетона фундамента В20. Толщину защитного слоя принимаем аs=35мм. Железобетонные колонны прямоугольного сечения bc  hc=0,4

hc=0,4  0,4 м.

0,4 м.

7.2.1. Определение высоты фундамента по конструктивным требованиям.

Предварительную высоту плитной части фундамента принимаем d=0,25 м, исходя из того, что dmin=0,2м. А предварительную глубину стакана фундамента hcf вычислим по формуле:

где 0,05 м – зазор между нижним торцом колонны и дном стакана;

h3 — глубина заделки колонны в стакан фундамента; определяется из условий:

а) жесткой заделки колонны в стакане фундамента. Колонна двухветвевая, величину заделки принимаем равной:

h3=1.5 hс=1,5 0,4=0,6 м

б) анкеровки продольной рабочей растянутой арматуры колонны:

h3=25 ds=25 16=400 мм=0,4 м,

Класс бетона колонн принимаем В15.Окончательно принимаем h3=0,6 м.

Hf = hcf + d = 0,65 + 0,25 = 0,9 м – полная высота фундамента по конструктивным требованиям.

7.2.2. Определение расчётной высоты фундамента.

Уточняем требуемую рабочую высоту плитной части фундамента h 0 pl по приближенной формуле:

где hc и bc- соответственно, высота и нирина колонны; NI – расчетная нагрузка, передаваемая колонной на уровне обреза фундамента =γf *NII=1.2*1070=1284 кН; γf – коэффициент надежности по нагрузке =1.2; α=0,85; Rbt- расчетное сопротивление бетона растяжению, для бетона кл. В15 Rbt=0.75 МПа; pгр – реактивный отпор грунта на его уступах, определяется по формуле:

Определяем требуемую расчетную высоту плитной части фундамента hpl=h0pl+as=0.5+0.04=0.54 > 0.3. Условие выполняется. Округляем до 0,6, кратное 0,3.

Определяем расчетную высоту фкндамента Hf = hpl+hcf=0.6+0.65=1.25. Так как минимальная высота Hf=1.5м, то такой её и принимаем.

7.3. Определение глубины заложения фундамента.

Определение глубины заложения фундамента производим согласно п. 2.25-2.23 [1] в следующей последовательности.

1. Определяем расчетную глубину промерзания df несущего слоя грунта по формуле df = k×dfn =0,4×1,7=0.68м.

где к=0,4 – коэффициент, учитывающий температурный режим здания, принимается табл.1 [1];

dfn – нормативная глубина промерзания грунта, определяется в зависимости от климатического района строительства по 2.26 [1], для г. Казань dfn =1,7 м.

2. Выясняем, зависит ли глубина заложения фундамента от глубины промерзания грунтов. Определяем для этого df +2=0,68+2=2,68 м.

Так как dw=2,2 < df + 2=2,68 м, то для нашего несущего слоя – суглинок твердый, глубина заложения фундамента назначается не менее расчетной глубины промерзания грунта.

3. Определим глубину заложения фундамента по конструктивным требованиям:

где Hf =1,5м – высота фундамента;

hц = 0,45м — высота цоколя.

Вывод: Так как расчетная глубина промерзания грунта меньше, чем конструктивная глубина заложения фундамента, то в качестве расчетного значения принимаем большую из них, т.е. df =3,85м.

Абсолютная отметка подошвы фундамента FL=DL – df= 76.5-3.85 = 72.65м

7.4. Определение размеров подошвы фундамента.

Следующая последовательность определения размеров подошвы фундамента:

1. Так как фундамент испытывает воздействие нормальной силы NII и изгибающего момента МII, он считается внецентренно нагруженным. Следовательно, фундамент проектируется прямоугольным в плане вытянутым в плоскости действия момента, при этом и соотношение сторон подошвы фундамента принимается в пределах h=bf /lf=0.6-0.85. Принимаем h=0.75.

2. Зададимся предварительными размерами подошвы фундамента: bf =2,1 м и lf=2,7 м.

3. Соотношение длины здания к его высоте L/H=60/12,85=4,71 м

4. Уточним расчетное сопротивление несущего слоя грунта основания, с учетом предположения о возможном замачивании просадочного слоя грунта в период эксплуатации здания и использования расчетных значений прочностных характеристик в водонасыщенном состоянии согласно п.3.9.б[1] :

где gс1 и gс2 –коэффициенты условий работы, принимаются по табл. 3[1], gс1 =1,2 и gс2 =1,06;

k=1- коэффициент, т.к. прочностные характеристики грунта определены испытаниями;

Мg, Мq, Mc-коэффициенты, зависящие от угла внутреннего трения j несущего слоя грунта, для

bf – ширина подошвы фундамента, bf =1.8;

kz=1 – коэффициент, т.к. ширина подошвы фундамента bf

db – глубина подвала;

сII — расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, сII=1 кПа;

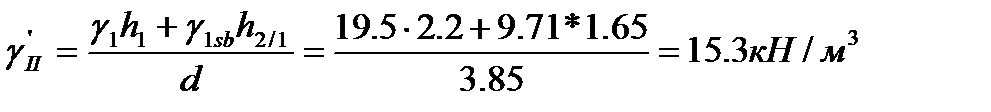

g’II — осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента, определяется по формуле:

,

здесь g1=p1*g — удельный вес грунта ненарушенной структуры ИГЭ-1; р1=1,95 г/см 3 – плотность грунта ненарушенной структуры ИГЭ-1; g=10м/с 2 — ускорение свободного падения; gII-то же, ниже подошвы фундамента. Так как расчетное сечение I-I расположено ближе к скважине №3, значит, толщи грунта принимаем по скважине №3. Тогда:

где gi = pi×g – удельный вес грунта ненарушенной структуры ИГЭ –2,3,4,5;

gsb1 — удельный вес грунта ИГЭ-1 с учетом взвешивающего действия воды:

gsb2=

здесь gw — удельный вес воды,

gs2 = ps2×g = 2,65 × 10 = 26,5 кН/м 3 — удельный вес твердых частиц;

5. Уточним ширину и длину подошвы фундамента с выше уточненным расчетным сопротивлением R и округляем их кратно 0,3м в большую сторону:

6. Определяем максимальное и минимальное краевое давление и среднее давление

под подошвой внецентренно нагруженного фундамента в предположение линейного распределения напряжений в грунте.

где — момент сопротивления подошвы фундамента.

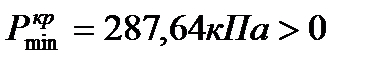

7. Для исключения возникновение в грунте пластических деформаций проверяем выполнение следующих условий:

,

7.5. Вычисление вероятной осадки фундамента.

Вычисление вероятной осадки ФМЗ-2 в сечении I-I производится методом послойного суммирования в следующей последовательности.

1. Вычислим ординаты эпюр природного давления szg и вспомогательной 0,2szg :

Точка О – на поверхности земли

точка 1 — на границе 1 и 2 слоев

точка 2 — на уровне подошвы фундамента

точка 3 — на границе 2-го и 3-го слоев

точка 4 — на границе 3-го и 4-го слоев

точка 5 — на границе 4-го и 5-го слоев

точка 6- вертикальное напряжение по подошве фундамента 5-го слоя

2. По полученным значениям ординат на геологическом разрезе в масштабе строим эпюру природного давления szg и вспомогательной 0,2szg. (рис.7.1)

3. Определим дополнительное вертикальное давление на основание от здания по подошве фундамента: ро = р — szgо = 315.09-58.9=256.2 кПа

4. Разбиваем толщу грунта под подошвой фундамента на элементарные подслои толщиной i=(0,2¸0,4)bf. Принимаем i=0,2bf=0,1×2,1=0,42 м.

5. Определим дополнительные вертикальные нормальные szр напряжения на глубине zi от подошвы фундамента: szр =ai pо,

ai — коэффициент рассеивания напряжений для соответствующего слоя грунта, для его определения принимаем по таб.1[1] x=0,95×zi и h=1,33

6. По полученным данным строим эпюру дополнительных вертикальных напряжения szр от подошвы фундамента (рис.4.1.)

7. Определим высоту сжимаемой толщи основания Hс, нижняя граница которой ВС принимается на глубине z=Hс, где выполняется условие равенства szр =0,2szg (рис.7.1.)

8. Теперь определим величину общей осадки по формуле:

где b=0,8 – безразмерный коэффициент;

s ср zр,i — среднее значение дополнительного вертикального нормального напряжения от подошвы фундамента в i-ом слое грунта;