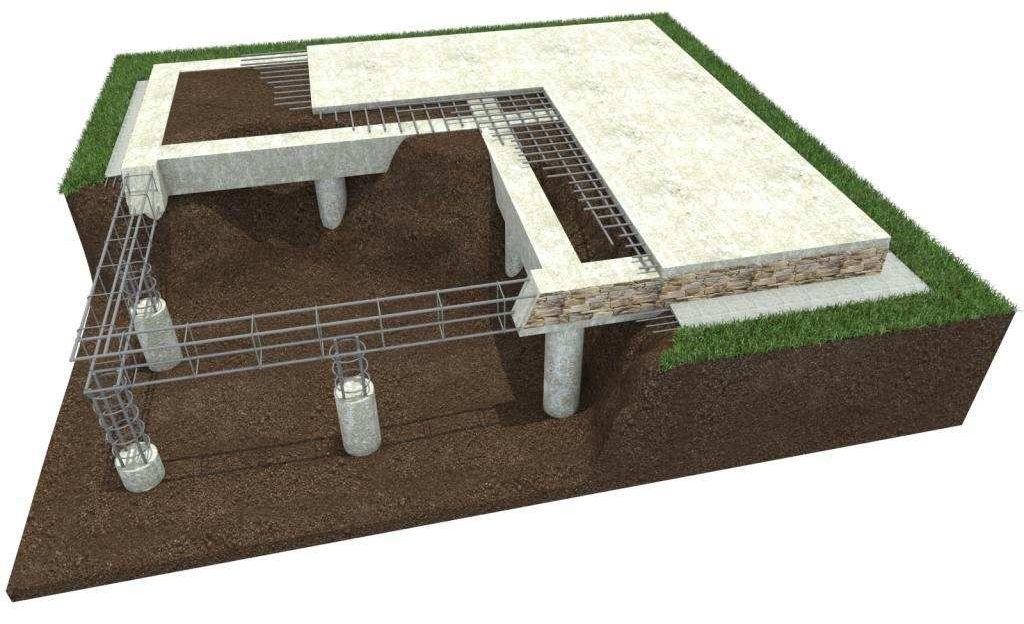

Свайно-плитный фундамент представляет собой комбинированную конструкцию, состоящую из свай, которые устанавливаются в грунт, и плит, образующих защитную и несущую поверхность. Такая система обеспечивает надежное распределение нагрузки от здания, что особенно важно в условиях слабых или неоднородных грунтов.

Использование свайно-плитного фундамента позволяет значительно повысить устойчивость строения к осадке и деформациям, а также минимизирует риск повреждения, возникающего из-за сезонных изменений температуры и влажности. Благодаря своей надежности и долговечности, этот тип фундамента становится все более популярным в современном строительстве.

Расчет и проектирование свайно-плитного фундамента с применением грунтоцементных свай

В свайно-плитном фундаменте часть нагрузки воспринимает плита, опирающаяся на грунт, а другую часть нагрузки воспринимают сваи, передающие нагрузку на нижележащие слои грунта.

Одной из технологией, позволяющей выполнять устройство свай, является технология струйной цементации грунтов. Сущность технологии заключается в перемешивании грунтов струей цементного раствора. В результате в грунтовом массиве формируются сваи из нового материала – грунтоцемента, обладающего высокими деформационными характеристиками.

В отличие от буронабивных свай технология позволяет устраивать сваи в обводненных грунтах без использования обсадных труб. Другим преимуществом является возможность выполнения работ в стесненных условиях городских строительных площадок. Кроме того, технология позволяет выполнять комбинированные сваи, когда верхняя часть состоит из железобетонной сваи, а нижняя – из грунтоцементной сваи.

Фото 1. Реконструкция здания в Москве.

Существующие методики расчета комбинированных свайно-плитных фундаментов предусматривают применение железобетонных свай, обладающих жесткостью намного превышающую жесткость грунтового основания. В отличие от железобетонных свай грунтоцементные сваи обладают более низкой жесткостью, что позволяет рассматривать грунтоцементную сваю, как колонну, сформированную из укрепленного (сцементированного) грунта. Жесткость подобной сваи сравнима с жесткостью грунтового основания, поэтому для расчета таких свай может быть применен иной подход – определение осадки фундаментной плиты на укрепленном основании.

В настоящей работе приводится сопоставление методики расчета свайно-плитного фундамента с применением нормативных российских методик, а также методики, основанной, на укреплении грунта грунтоцементными колоннами. Статья содержит ряд примеров применения грунтоцементных свай при устройстве свайно-плитных фундаментов.

2. Устройство свайно-плитного фундамента при реконструкции здания

При реконструкции зданий для сохранения исторически-архитектурного облика города очень часто применяют следующее решение. Внутренняя часть здания демонтируется и оставляется только один фасад, поддерживаемый металлическим каркасом из двутавров. Такое решение применено при реконструкции одного из исторических зданий в Москве (фото 1). Проектом предусмотрено возведение 7-и этажного здания с 2-х этажной подземной автостоянкой.

В процессе разработки грунта котлована были зафиксированы осадки фасадной стены здания. По результатам дополнительных геологических изысканий обнаружены рыхлые пески средней крупности с модулем деформации 12-18 МПа. Ниже песков залегают глины тугопластичной и полутвердой консистенции с модуль деформации – 18-26 МПа.

Заказчиком было принято решение об устройстве свайно-плитного фундамента. Рассматривался вариант применения буронабивных свай и вариант грунтоцементных свай по технологии струйной цементации грунтов.

Стоит отметить, что на момент принятия решения генподрядчиком уже был выкопан котлован глубиной 4,0 м и установлен первый ярус распорной системы из труб. Это обстоятельство сыграло решающую роль при принятии решения в пользу технологии струйной цементации грунтов, т.к. при производстве работ по устройству грунтоцементных свай может быть применена буровая установка с короткой мачтой, позволяющей выполнять работы под распорными трубами.

Неравномерная нагрузка от здания на грунтовый массив составляет 18-44 тс/м2. Расчет осадки фундаментной плиты проводился в программе GeoSet.

Сущность методики, заложенной в программе GeoSet, заключается в следующем. В программе задаются жесткость каждой сваи и грунтов в основании плиты, которые можно вычислить по нормативным методикам. Из решения системы уравнений находится осадка свайно-плитного фундамента.

Преимущество программы в том, что она позволяет рассчитывать осадку свайно-плитного фундамента с неравномерной сеткой расположения свай, а Вычислять усилия в каждой свае.

Результаты расчета показали, что максимальная осадка фундаментной плиты на естественном основании (без свай) составила 17,6 см, минимальная осадка – 6,2 см, относительная разность осадок – 0,0033. Неравномерная осадка здания обусловлена дополнительной нагрузкой от сохраняемого фасада здания.

Как было указано выше, для снижения крена и максимальных осадок здания было принято решение об устройстве дополнительных грунтоцементных свай под фундаментной плитой. В нагруженной части здания, примыкающей к сохраняемому фасаду, сваи устраивали с шагом 3,0 м, в менее нагруженной – с шагом 2,0 м(рис.1).

Длина свай принята равной 10,2 м. Диаметр грунтоцементных свай, выполняемых по однокомпонентной технологии Jet1, в песчаных грунтах принят равным 750 мм, в глинистых – 600 мм. Модуль деформации грунтоцементных свай в песчаных грунтах принят равным 3000 МПа, в глинистых грунтах – 1000 МПа. По результатам расчетов в программе GeoSet максимальная осадка здания составляет 5,7 см, минимальная осадка – 3,2 см, относительная разность осадок – 0,0007 (рис. 2).

Рис.1. План свайного поля.

Рис. 2. Результаты расчета осадки здания и нагрузки на сваи в программе GeoSet.

Общая нагрузка распределилась следующим образом: 57% приходится на сваи, 43% — на фундаментную плиту. Кроме того, расчет осадки здания выполнялся по методике, сущность которой заключается в том, что грунтоцементные сваи и грунт рассматриваются как грунтовый массив с осредненным (эффективным) модулем деформации.

где Ep , Eg – модули деформации свай и грунта;

Sp , S – площади всех свай и общая площадь плиты.

По результатам расчетов максимальная осадка здания составила 6,8 см, минимальная осадка – 1,6 см, относительная разность осадок – 0,0015. Несмотря на то, что в этой методике не учитывается неравномерность расположения свай, результаты расчета по методу осреднения характеристик сопоставимы с результатами расчета свайно-плитного фундамента.

Прогнозируемая величина максимальной осадки свайно-плитного фундамента по результатам расчетов составила 5,7-6,8 см, что в 2 раза ниже предельной максимальной осадки 15,0 см, принятой по нормативным документам, что гарантирует безопасную эксплуатацию здания.

Из-за стесненности площадки оборудование (высоконапорный насос, миксерную станцию для приготовления цементного раствора и силос для цемента) пришлось разместить на борту котлована на площадке размерами 8,0х8,0 м. Работы по устройству грунтоцементных свай выполнялись из котлована глубиной 6,8 м.

Для контроля качества работ выполнены опытные сваи с последующим определением диаметра свай и определением прочности на сжатие выбуренного из свай керна. Диаметр грунтоцементных свай в песчаных грунтах составил 750-900 мм (фото 2). По результатам испытаний прочность грунтоцемента на сжатие составила 5-12 МПа, что превышает проектные характеристики.

Производительность устройства грунтоцементных свай длиной 10,2 м составила 6-8 свай в смену.

Фото 2. Грунтоцементная свая.

3. Проектирование свайно-плитного фундамента из комбинированных свай

В настоящее время на Аккермановском руднике ведется строительство цементного завода. Первоначально для силоса сырьевой муки по проекту предполагался свайно-плитный фундамент из железобетонных забивных свай 30х30 см длиной 6,0 м. Количество свай – 300 шт. Размер плиты – 18,8х18,8 м, толщина – 3,0 м. Общая нагрузка от силоса и плиты – 25 139 тс (71 тс/м2).

По предварительным изысканиям геология представляет собой глину, которую подстилает известняк. По проекту сваи должны были опираться на известняк. Но после начала бурения лидерных скважин для погружения свай оказалось, что кровля известняка имеет кратерообразный характер с пиками и впадинами, вследствие чего большая часть свай не доходят до кровли известняка, являющимся несущим слоем. Это может привести к ненормативным осадкам и крену силоса.

С целью снижения осадок до безопасного уровня было предложено в основании железобетонных свай выполнить грунтоцементные сваи по технологии струйной цементации грунтов (рис. 3).

Рис. 3. Разрез свайно-плитного фундамента. 1 – глина, 2 – известняк.

Моделирование напряженно-деформированного состояния свайно-плитного фундамента и грунтового массива выполнено с помощью метода конечных элементов в трехмерной постановке. Дискретизацию расчетной области выполняли треугольными элементами с линейной аппроксимацией перемещений в области элемента. Конечно-элементная модель расчетной области представлена на рисунке 4.

Согласно геологическим изысканиям модуль деформации глины составляет 15 МПа, известняка – 1000 МПа. Диаметр грунтоцементных свай по технологии Jet1 в глинистых грунтах принят равным 500 мм, модуль деформации грунтоцементных свай – 500 МПа. Учет свай выполнялся путем задания расчетного слоя с осредненным модулем деформации по правилу механической смеси. В расчетной модели было задано 4 слоя. Осредненные модули деформации слоев приведены в таблице 1.

| № | Наименование слоя | Е, МПа |

|---|---|---|

| 1 | Фундаментная плита | 32 500 |

| 2 | Глина с железобетонными сваями | 2 972 |

| 3 | Глина с грунтоцементными сваями | 132 |

| 4 | Известняк | 1 000 |

Основная сложность заключалась в моделировании рельефа известняка, имеющего кратерообразный характер. В соответствие с проведенными дополнительными инженерно-геологическими данным на расчетную область нанесли точки, соответствующие отметкам кровли известняка, затем эти точки соединили поверхностями.

Выполненные расчеты показали, что максимальная осадка фундаментной плиты составила 1,8 см, что ниже принятого допустимого значения 5,0 см (рис. 5). Величина крена 0,0005 также не превышает допустимое значение 0,0020.

Рис. 4. Фрагмент конечно-элементной модели.

Рис. 5. График распределения осадки в грунтовом массиве, м.

На первом этапе выполняли устройство грунтоцементных свай по технологии струйной цементации грунтов (фото 3). Скважины бурили до кровли известняка для установления его фактической отметки и на 1,0 м заглублялись в слой известняка. Затем производился подъем монитора до отметки на 1,0 м выше отметки низа железобетонных свай. В процессе устройства грунтоцементных свай также были выявлены многочисленные прослойки известняка в слое глины, что усложняло бурение скважин.

На втором этапе производили забивку железобетонных свай с погружением их в тело грунтоцементных свай на 500 мм. Забивку свай производили с устройством лидерных скважин диаметром 250 мм.

Для контроля качества из опытных грунтоцементных свай был отобран керн и определены деформационные и прочностные характеристики грунтоцемента. Средняя прочность на сжатие составила – 2,5 МПа, модуль деформации – 543 МПа, модуль упругости – 1082 МПа. Результаты испытаний подтвердили заданные в проекте значения.

Фото 3. Устройство грунтоцементных свай.

4. Устройство свайно-плитного фундамента с применением грунтоцементных свай Jet2

В Нижний Новгороде при строительстве жилого здания также было принято решение о применении свайно-плитного фундамента из грунтоцементных свай. Размер фундаментной плиты – 21,0×43,9 м. Основание фундамента здания сложены слабыми лессовыми грунтами (супеси, суглинки), склонными к большим просадкам при замачивании под действием давления, передаваемого фундаментной плитой. Физико-механические свойства грунтов представлены в таблице 2.

| ИГЭ | Тип грунта | g, кН/м3 | С, кПа | j, ° | Е, МПа | h, м |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 3 | Супесь лессовая твердая, плотная | 20,5 | 15 | 27 | 15 | 16,2 |

| 4 | Суглинок лессовый | 19,7 | 18 | 19 | 11 | 4,3 |

| 5 | Глина полутвердая | 19,6 | 83 | 22 | 30 | — |

С целью снижения осадок до безопасного уровня предложено выполнить устройство грунтоцементных свай в основании фундаментной плиты. Сваи устраиваются по технологии Jet2, диаметр свай в суглинках принят равным 1,5 м.

Расчет осадки свайно-плитного фундамента выполнялся в программе GeoSet. Оптимальная длина свай, полученная по результатам расчетов, составляет 28,0 м. Сваи устраиваются с шагом 4,3 м, в местах лифтовой шахты запроектировано дополнительно 4 сваи. Общее количество свай – 42 шт. Модуль деформации грунтоцементных свай в глинистых грунтах – 1000 МПа.

В соответствие со схемой нагружения вычислена равнодействующая сила, равная 54 418 тс (59 тс/м2). Анализ схемы нагружения показал, что эксцентриситет равнодействующей силы составил по х – 0,46 м, по y – 0,04 м. Средняя жесткость свай, вычисленная в программе, составляет Es = 6209 тс/м, жесткость грунтового основания – C = 59 тс/м2. По результатам расчетов средняя осадка здания составила 17,0 см (рис.

6), что не превышает допустимую осадку для зданий на плитных фундаментов – 22,5 см. Относительная разность осадок составила 0,003. Ниже представлена фотография объекта на этапе откопки грунтоцементных сваи и возведения фундаментной плиты (фото 4).

Рис. 6. Осадка свайно-плитного фундамента.

Фото 4. Свайно-плитный фундамент с грунтоцементными сваями. Устройство фундаментной плиты.

Плитно-свайные фундаменты как способ решения сложных геотехнических проблем Текст научной статьи по специальности «Строительство и архитектура»

ФУНДАМЕНТ / ПЛИТА / СВАЯ / ОСАДКА / НЕРАВНОМЕРНОСТЬ СЖИМАЕМОСТИ / СЛАБЫЕ И НАСЫПНЫЕ ГРУНТЫ / ПРИМЫКАНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩИМ СТРОЕНИЯМ / МОНИТОРИНГ / FOUNDATION / PLATE / PILE / SETTLEMENT / WEAK SOILS / BULK SOILS / INHOMOGENEOUS IN COMPRESSIBILITY SOILS / CONTIGUITY TO THE EXISTING BUILDINGS / MONITORING

Аннотация научной статьи по строительству и архитектуре, автор научной работы — Оржеховский Юрий Рувимович, Лушников Владимир Вениаминович, Оржеховская Регина Яковлевна, Ярдяков Артем Сергеевич

Статья посвящена возможностям применения нового типа фундаментов — плитно-свайных — в сложных геотехнических ситуациях. Рассматриваются различные концепции плитно-свайного фундамента (ПСФ). Показана эффективность применения таких фундаментов при строительстве на слабых, насыпных, неоднородных по сжимаемости грунтах, а В условиях близкого примыкания к существующим зданиям. Описан способ управления параметрами фундамента в процессе строительства по результатам мониторинга .

Похожие темы научных работ по строительству и архитектуре , автор научной работы — Оржеховский Юрий Рувимович, Лушников Владимир Вениаминович, Оржеховская Регина Яковлевна, Ярдяков Артем Сергеевич

Экспериментальное исследование плитно-свайного фундамента

Фундаменты высотных зданий

Анализ влияния геометрических параметров конечно-элементной модели на точность расчета свайных и плитно-свайных фундаментов

Применение методики приведенного модуля деформации при расчете массивных свайных ростверков в основании высотных зданий

Новая конструкция плитно-свайного фундамента

i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

PLATE-PILE FOUNDATION AS THE INSTRUMENT FOR THE SOLVING OF COMPLEX GEOTECHNICAL PROBLEMS

The article is devoted to the possibilities of the applying a new type of foundation — plate-pile — in a complex geotechnical situations. The different concepts of plate-pile foundation (PPF) are considered. The effectiveness of its usage is shown for the case of building structures on weak, bulk and inhomogeneous in compressibility soils, as well as in close contiguity to the existing buildings. The method of controlling parameters of PPF in the course of building, based on the results of monitoring is described

Текст научной работы на тему «Плитно-свайные фундаменты как способ решения сложных геотехнических проблем»

Оржеховский Юрий Рувимович

кандидат технических наук, ведущий научный сотрудн ик и нститута «УралНИИпроект РААСН» e-mail: [email protected]

Заслуженный деятель науки России, доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник института «УралНИИпроект РААСН»

Оржеховская Регина Яковлевна

кандидат технических наук, профессор УралГАХА e-mail: [email protected]

ОРЖЕХОВСКИЙ Ю. Р ЛУШНИКОВ В. В. ОРЖЕХОВСКАЯ Р. Я. ЯРДЯКОВ А. С.

Плитно-свайные фундаменты как спотоб решения сложных геотехнических проблем

Статья посвящена возможностям применения нового типа фундаментов — плитно-свайных — в сложных геотехнических ситуациях. Рассматриваются различные концепции плитно-свайного фундамента (ПСФ). Показана эффективность применения таких фундаментов при строительстве на слабых, насыпных, неоднородных по сжимаемости грунтах, а В условиях близкого примыкания к существующим зданиям. Описан способ управления параметрами фундамента в процессе строительства по результатам мониторинга.

Ключевые слова: фундамент, плита, свая, осадка, неравномерность сжимаемости, слабые и насыпные грунты, примыкание к существующим строениям, мониторинг.

ORZHEKHOVSKIY Y. R.

ORZHEKHOVSKAYA R. Y.

PLATE-PILE FOUNDATION AS THE INSTRUMENT FOR THE SOLVING OF COMPLEX GEOTECHNICAL PROBLEMS

The article is devoted to the possibilities of the applying a new type of foundation — plate-pile — in a complex geotechnical situations. The different concepts of plate-pile foundation (PPF) are considered. The effectiveness of its usage is shown for the case of building structures on weak, bulk and inhomogeneous in compressibility soils, as well as in close contiguity to the existing buildings. The method of controlling parameters of PPF in the course of building, based on the results of monitoring is described.

Keywords: foundation, plate, pile, settlement, weak soils, bulk soils, inhomogeneous in compressibility soils, contiguity to the existing buildings, monitoring.

К числу основных тенденций современного фундаментостроения относятся: значительный рост нагрузок на фундаменты в связи с массовым увеличением этажности зданий; увеличивающийся объем использования оснований, сложенных слабыми или насыпными грунтами — в связи с постепенно возникающим дефицитом «хороших» грунтов; строительство в стесненных условиях, в том числе в плотном примыкании к существующим строениям — в связи с увеличением плотности городской застройки. Все это заставляет искать ресурсы повышения несущей способности традиционных типов фундаментов и разрабатывать новые конструктивные решения.

Одной из таких эффективных разработок в области фундаментостроения последнего десятилетия являются плитно-свайные фундаменты (ПСФ). В данной статье будут показаны возможности ПСФ в решении перечисленных выше проблем.

ПСФ представляет собой монолитную плиту, подкрепленную сваями того или иного типа и расположенными в виде свайного поля, лент, кустов или одиночных свай. Определяющим признаком ПСФ, однако, является не сам факт наличия двух компонент — плитной и свайной, а то, что обе эти компоненты фундамента являются несущими, обеспечивая непосредственную передачу нагрузки от надфундаментной

Иллюстрация 1. Концепции ПСФ: а — на свайном поле (СП 50-102-2003); б —

конструкции на грунт основания: сваи — нижним концом и боковой поверхностью, плита — подошвой.

Стремление повысить несущую способность свайного фундамента за счет включения в работу ростверка присутствовало всегда, однако до последнего времени нормы, ориентированные на традиционные конструкции фундаментов, такой возможности не давали. Это обусловлено тем, что для возможности включения в работу на отпор грунта плиты ростверка необходимо наличие, как минимум, двух условий (помимо очевидного требования непосредственного опирания ростверка на грунт):

1 Сваи должны обладать определенной податливостью, т. е. давать осадку под нагрузкой.

2 В плите ростверка должны быть участки, достаточно удаленные в плане от свай.

Первое требование означает, в частности, что к ПСФ не могут быть отнесены свайные фундаменты со сваями, опирающимися на прочные несжимаемые скальные грун-

ты, исключающими возможность развития осадок. Тем не менее, это не исключает применения в составе ПСФ свай, формально отнесенных к стойкам.

По поводу этого тезиса следует сделать следующее уточнение.

Для многих элювиальных грунтов (в частности, Урала) характерно наличие в инженерно-геологическом разрезе достаточно мощных промежуточных слоев грунта, которые по своим формальным характеристикам должны быть отнесены к скальным (сильновыветрелым, трещиноватым), но обладающих заметной сжимаемостью. Соответственно, опирающиеся на них сваи по нормативной классификации считаются стойками, но дают вполне значимые осадки. Так, по результатам наших наблюдений, осадки забивных и буронабивных свай на подобных грунтах иногда достигают 2.5-3.0 см при нагрузках, меньших расчетной несущей способности этих свай. Уже при средней сжимаемости грунтов верхних слоев, служащих опорными для плиты-ростверка, такая осадоч-ность свай может оказаться вполне достаточной для полноценного включения в работу плитной компоненты.

Второе требование отражает тот факт, что полноценный отпор по подошве ростверка может реализоваться лишь на участках, достаточно удаленных от свай, вне зоны их влияния. Такое влияние проявляется в вовлечении околосвайно-го грунта в общую осадку со сваей, формировании «осадочной воронки». Размеры в лане такой воронки очень ориентировочно могут быть оценены в 1.0-1.5, отсчитывая от грани сваи (здесь d — диаметр круглого или сторона квадратного сечения сваи). Возможность включения в работу плиты присутствует лишь в зоне за пределами этих воронок.

Традиционные варианты кустовых или ленточных ростверков, практически повторяющих в плане конфигурацию соответствующих групп свай при нормативном шаге последних, обычно такой возможности не предоставляют, как и большеразмерные в плане плиты, устраиваемые по «густой» сетке свай (свайному полю) с шагом свай 3-4 d.

Первая регламентация плитно-свайных (или — в нормативной терминологии — свайно-плитных) фундаментов имела место в СП 52102-2003 [1]. На наш взгляд, подход, реализованный в указанных нормах, не может расцениваться как удачный. Фактически была принята концепция ПСФ со свайной компонентой в виде

регулярного свайного поля, с шагом свай 5-8 d (Иллюстрация 1, а). Такой шаг несколько превышает традиционный для висячих свай шаг 3d и позволяет подключать к работе центральные участки межсвайных промежутков плиты. Однако весьма незначительная суммарная площадь подобных участков, учитывая сравнительную деформативность свай и естественного основания, предопределяет и довольно низкую долю общей нагрузки, которую возможно передать на плитную компоненту ПСФ — не более 15 %, согласно указанным Нормам.

В целом в данном СП плитносвайный фундамент трактуется как некоторое развитие и расширение возможностей традиционного свайного фундамента, остающегося в данной концепции базовым и основным.

Более поздняя редакция Норм — СП 24.13330.2011 ([2]) — сняла отмеченные выше ограничения, допуская устройство свай в составе ПСФ в виде любых конфигураций (кусты, ряды и т. д.).

Это уравнивает в правах как подход, реализованный в предыдущих нормах, так и другой (во многом — альтернативный) подход, параллельно развиваемый последнее десятилетие в работах уральской школы фундаментостроения [3, 4].

В рамках этого подхода базовым, исходным типом фундамента является плитный фундамент на естественном основании.

Плитный фундамент вполне эффективен на грунтах средней сжимаемости с местными (локализованными в плане) неоднородностями. Он способен передать на основание значительные вертикальные нагрузки, способствуя — собственной жесткостью — их благоприятному перераспределению при наличии локальных участков основания повышенной или пониженной — в сравнении со средним уровнем — жесткости. Однако такие характеристики деформирования, как общая (средняя) осадка и общий же крен практически полностью обусловлены свойствами и строением основания и не зависят от жесткости фундамента.

При невозможности удовлетворения соответствующих требований расчета по деформациям осуществляется переход к плитно-свайному варианту с постановкой определенного количества подкрепляющих свай.

Сваи, таким образом, рассматриваются как элементы жесткости основания, свайная компонента ПСФ — как участок существенно

Иллюстрация 2. «Свайные» участки ПСФ: а — забивные сваи; б — буронабивные сваи

Иллюстрация 3. Плитный фундамент на неравномерно сжимаемых грунтах: а — на естественном основании; б — с подкрепляющими сваями

повышенной жесткости (Иллюстрация 2), а плитно-свайный фундамент — с точки зрения расчета — как плита, лежащая на неоднородном по сжимаемости основании с искусственно создаваемой (полезной) неоднородностью.

Наиболее рациональным при этом является размещение свай в виде кустов или рядом в опорных зонах несущих колонн и стен с минимальным шагом, как схематично показано на Иллюстрации 1б. Работа плитной компоненты, таким образом, приурочивается к пролетным — межкусто-вым и межрядовым — а не к меж-свайным участкам. При этом никаких ограничений в доле нагрузки, воспринимаемой плитной компонентой ПСФ, не возникает.

Деформационной характеристикой основания служит распределенный (переменный в плане) коэффициент постели.

Данный подход реализован, например, в СТП [5].

Рассмотрим возможности применения ПСФ в описанных в начале данной статьи проблемных ситуациях.

Слабые и насыпные грунты

Как отмечалось выше, постепенно возникающий дефицит «хороших» грунтов нередко заставляет использовать в качестве оснований слабые и насыпные грунты. Основные расчетные требования к фундаментам здесь — это ограничение величины общей (средней) осадки:

для насыпных грунтов — ограничение давления по подошве:

где 5′ — средняя расчетная осадка; SuU — предельно допускаемая нормами средняя осадка (приложение «В» СП 22.13330.2011 [2]);

Р’ — среднее давление на основание; Я — расчетное сопротивление насыпного грунта, устанавливаемое приложением «Д» СП 22.13330.2011 [6].

Задача решается постановкой подкрепляющих свай в опорных зонах колонн и стен по всему плану плиты. Количество свай и их параметры определяются условием восприятия ими соответствующей доли нагрузки, которую необходимо снять с подошвы плиты.

Для выполнения условия «а» на каждом расчетном участке (соответствует понятию «грузовой площади» колонны или стены) устраивается свайный куст с общей несущей способностью:

где — полная нагрузка на рассматриваемом расчетном участке.

Здесь коэффициент Ка и 0,8 усредненно отражает уменьшение опорной площади плиты при возникновении свайного участка (зоны действия свай), см. Иллюстрацию 2.

Для выполнения условия «б» на каждом расчетном участке устраивается свайный куст с расчетной несущей способностью:

где Д — площадь участка.

(Детальная методика расчета этого и следующих примеров содержится в СТП [5].)

Неравномерная сжимаемость основания

Наиболее характерной ситуацией здесь является резкое падение кровли скального грунта в пределах строительной площадки. Нередко при этом на части плана скальный грунт вообще не был обнаружен при изысканиях в пределах разведанных глубин, что исключает применение свай-стоек. Подкрепляющие сваи здесь являются инструментом выравнивания неравномерных осадок плиты (Иллюстрация 3).

В этом случае для каждого расчетного участка, расположенного на сжимаемом грунте, должна быть определена допускаемая («жела-

емая») осадка S¡ а , совокупность значений которой по всем участкам обеспечивает удовлетворение требований Норм по неравномерности деформаций.

Для реализации такой осадки суммарный отпор грунта кй , кН, под подошвой плиты на участке должен быть снижен до величины:

где С21 — коэффициент постели естественного основания участка (методика определения приведена в [5]).

Разница AN¡ = N — Ш,, геё, где N¡ — полная нагрузка на участок, должна быть воспринята подкрепляющими сваями, т. е. расчетная несущая способность куста свай Ф, должна удовлетворять условию:

Примыкание к существующим фундаментам

При устройстве плитного фундамента вплотную к существующему одним из вариантов снижения негативного влияния нового фундамента является его опирание в зоне примыкания на буронабивные сваи (Иллюстрация 4). Если возможно устройство свай-стоек, то это полностью снимает проблему негативного воздействия, более того, сами буронабивные сваи служат в определенной степени защитой существующих фундаментов при откопке котлована.

Иллюстрация 4. Примыкание плитного фундамента к существующему фундаменту: а — применение свай-стоек; б — консольный вариант примыкания

Иллюстрация 5. Примыкание плитного фундамента к существующему фундаменту, применение антифрикционных свай

В этом случае необходимо устройство дополнительных подкрепляющих свай с целью выравнивания осадок плиты (Иллюстрация 4, а); расчет выполняется в целом аналогично описанному в предыдущем разделе.

Если устройство свай-стоек невозможно (глубокое расположение кровли скального грунта), то эффективным способом снижения негативного воздействия является консольный вариант примыкания (Иллюстрация 4, б). Ряд висячих буронабивных свай устраивается со смещением во внутренний пролет относительно краевой стены или ряда колонн. При этом снимается отпор грунта по подошве на краевой полосе между рядом свай и краем плиты — например, за счет устройства под подошвой деформативной подкладки. Такое удаление зоны передачи нагрузки на основание от при-

мыкающего фундамента значительно снижает уровень воздействия на него. Устройство же ряда висячих свай является способом повышения несущей способности и снижения деформативности соответствующего участка основания, где происходит значительная концентрация усилий (включая момент от консольного опирания краевой стены или колонн). Расчет подкрепляющих свай при этом ведется по условию выравнивания осадок плиты, включая зону концентрации — в целом, аналогично приведенному выше.

Примыкание с опорой на висячие буронабивные сваи возможно и без консольного опирания краевых стен/ колонн, т. е. в близком расположении висячей сваи к существующему фундаменту. В этом варианте целесообразно применение т. н. «антифрикционных» свай, в верхней части которых — за счет искусственно созданного зазора со стенкой скважины, заполняемого легко деформируемым материалом — снимается сопротивление (трение) грунта по боковой поверхности (Иллюстрация 5), что позволяет минимизировать воздействие на близкорасположенное сооружение.

Еще одна область эффективного применения плитно-свайных фундаментов связана с концепцией адаптивного управления параметрами фундамента в процессе строительства (метод «отложенного» решения) — направлением, активно развиваемым в последнее десятилетие [4].

Метод «отложенного решения»

Суть метода заключается в том, что решение об устройстве подкрепляющих свай принимается не на стадии проектирования, в условиях дефицита достоверной информации

о строении и свойствах грунтового основания, а в процессе строительства здания, в ходе и по результатам мониторинга, когда такие свойства уже проявились фактически.

В рамках этого метода фундамент изначально выполняется как плитный, причем в теле плиты устанавливаются специальные гильзы. При проявлении опасных тенденций в развитии осадок по мере роста нагрузок под плитой методом инъецирования через указанные гильзы устраиваются буроинъекционные сваи специального вида, превращающие фундамент в плитно-свайный (Иллюстрация 5).

Метод «отложенного решения» представляет собой отдельное направление исследований в области фундаментостроения, его детальное

описание выходит за рамки данной статьи и приведено, например, в СТП

i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Рассмотренные примеры показывают, что плитно-свайный фундамент является эффективным инструментом решения таких сложных проблем, как ограничение общей величины и степени неравномерности осадок, снижение негативного воздействия на существующие фундаменты при строительстве в примыкание к имеющейся застройке.

ПСФ на сваях специального вида (сваях ВНИ) является также основным конструктивным элементом в системе адаптивного управления параметрами фундамента в процессе строительства — развиваемом методе, обещающем значительный экономический эффект.

Список использованной литературы

1 СП 52-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов / Госстрой России. М., 2004.

2 СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03.85. М., 2011.

3 Оржеховский Ю. Р., Лушни-ков В. В., Оржеховская Р. Я. Оптимизация решений плитных фундаментов на неоднородном основании. Геотехнические проблемы строительства архитектуры и геоэкологии на рубеже XXI века : в 2 т. Темиртау.

4 Лушников В. В., Оржеховский Ю. Р. Актуальные проблемы фундаментостроения в Уральском федеральном округе // Восьмые Уральские академические чтения. Екатеринбург, 2003.

5 СТП 02494791-001-2012. Плитно-свайные фундаменты (расчет и конструирование) / УралНИИ-проект РААСН РФ. Екатеринбург, 2012.

6 СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.0183. М., 2011.

Свайно-плитный фундамент

Свайно-плитный фундамент (СПФ) — уникальное изобретение, уже повсеместно используемое в нашей стране. Такое основание стало прогрессивным открытием, предоставившим новые возможности в многоэтажном строительстве и возведении нежилых зданий. Со временем подобные конструкции стали повсеместно использоваться и в частной застройке.

Закладка СПФ совмещает особенности и преимущества плит и свай. В конструкции около 85% нагрузки принимают сваи, оставшаяся распределяется на фундаментной плите. Это своевременное инновационное решение для сейсмически опасных регионов, неравномерных, неустойчивых или плохо изученных грунтов.

Особенности СПФ

Может обустраиваться как свайно-плитный, так и комбинированный свайно-ростверковый-плитный (КСП) фундамент. Стоимость и схема работы практически одинакова в обоих случаях. Отличие конструкций в том, что в первом случае плита полностью опирается на грунт. При использовании ростверка он не контактирует с почвой, плита изолируется от ростверка.

Опоры-сваи могут устанавливаться на основании или по технологии «висячего монтажа». Диаметр свай при жестком монтаже может быть гораздо меньше, чем висячей — во втором случае толстые опоры получают устойчивость за счет плотного заглубления.

Применение свайно-плитного фундамента обусловлено необходимостью достигнуть высокой жесткости и надежности конструкции, сделав здание устойчивым к поступательным и крутительным нагрузкам. Сваи могут быть как забивными, так и винтовыми. Кстати, на нашем сайте есть отличная статья про свайно-винтовые фундаменты: обзор свайно-винтовых фундаментов.

Высокий свайно-плитный фундамент.

Если основание незначительно заглублено в грунт, рекомендуется перед процедурой армирования вводить все необходимые коммуникации. Если используется технология глубокого залегания плиты для обустройства подвала, коммуникации проводятся в заранее заложенные гильзы в боковых стенах.

Преимущества и недостатки свайно-плитных фундаментов

Основное преимущество технологии СПФ — возможность устанавливать самые надежные и прочные фундаменты для сооружений в сейсмоопасных зонах, для конструкций, боящихся вибрационных нагрузок. Это также наилучший вариант так называемого «отложенного решения» — когда грунты, уровень залегания подземных вод и другие характеристики недостаточно изучены. Благодаря специальной технологии не требуется значительного забора грунта, а по окончании работ остается минимальное количество мусора и отходов.

Типичный свайно-плитный фундамент.

К недостаткам следует отнести стоимость и трудоемкость. По сравнению со свайно-винтовым решением в малоэтажном строительстве такой вариант проигрывает в цене и легкости монтажа. Для установки плиты понадобится использование специальной техники. Необходимо привлечение специалистов к работе или наличие собственных значительных навыков в выполнении подобной работы.

Читайте о всех плюсах и минусах свайных фундаментов в отдельной статье:

Плюсы и минусы свайных фундаментов.

Сфера использования СПФ

Свайно-плитный фундамент универсален в географии использования, он успешно применяется как в условиях вечной мерзлоты, так и в южных регионах. Часто это более выгодное решение по сравнению с аналогами — сборными ленточными и монолитными фундаментами.

Целесообразно обращаться к использованию СПФ в случаях:

- Когда строительство ведется на сейсмоопасном участке.

- На проблемных грунтах: при значительной глубине промерзания, на пучинистых грунтах, высоком уровне размещения пластов подземных вод. В этих случаях сваи нередко являются единственным надежным решением, но и они могут использоваться с оглядкой на ограничения. Для массивных сооружений с перспективой дальнейшей достройки этажей необходимо усиление свай, в частности, обвязкой плитным фундаментом.

- В чувствительных к вибрационным нагрузкам строениях — например, для каркасных домов или стен из пенобетона.

- При сооружении пристроек к уже имеющимся строениям.

- При отсутствии точных данных обособенностях грунта, залегании подземных вод и других параметрах. Строительство — не та область, где можно допустить экспериментирование, потому надежный свайно-плитный фундамент желательно использовать всегда, когда присутствуют сомнения.

Применение СПФ при строительстве на берегу.

В перспективе использование свайно-плитных фундаментов будет расширяться, уже сейчас спрос на них растет год от года. Уникальная технология позволяет возводить строения как в мало-, так и в многоэтажном строительстве достаточно быстро и с минимальными отходами.

Монтаж свайно-плитного фундамента

Этот тип основания предполагает использование двух технологий — свайного и плитного фундамента. Подготовительный этап одинаков для всех видов — очистка территории, разметка и планировка конструкции. Требуется уплотнение почвы для установки свай. Решаются вопросы подготовки территории к прокладке коммуникаций, создается дренажная система.

Дальнейшие этапы работы:

- Выемка грунта.

- Установка свай.

- Монтаж плиты.

Разметка фундамента и обустройство котлована

Разметка выполняется по осям свайного поля. Обноски монтируются на расстоянии 1-2 м от углов сделанного котлована. По осям натягиваются шнуры. Для оконтуривания на каждой стороне котлована используется известковый раствор.

Пример залитого СПФ

Если применяется фундамент с ростверком, выемка грунта не понадобится. При технологии глубокого залегания плиты котлован забирается на глубину 2-2.5 м, с учетом глубины промерзания грунта. Малозаглубленная плита может быть установлена на глубину 0.7-1 м, при низком наземном или подземной ростверке разработка котлована выполняется на глубину 0.5 и 0.7 м соответственно.

Во всех случаях, кроме висячего ростверка, понадобится обустройство щебневой или песочной подушки и утепленный отмосток.

Технология изготовления свайного поля

Чем больше количество опор, тем выше затраты на фундамент. Сваи должны быть под несущими стенами, по углам и в местах примыкания смежных стен. Опоры устанавливаются и под веранды и другие пристройки.

Расстояние между сваями рассчитывает отдельно в каждом конкретном случае, с учетом множества параметров. В качестве усредненного значения принимается минимальный шаг длиной в три диаметра сваи, максимальный — в шесть диаметров. Но это условные величины, нельзя недооценивать важность оптимального расчета количества свай, и лучше доверить эту часть работы профессионалам.

Установка свай после выемки грунта.

Обустройство свайного поля включает этапы:

- создание отверстий на проектированную глубину;

- опалубка из рубероида, полиэтиленовых или асбестоцементных труб;

- армирование;

- бетонирование с подвижностью П4, уплотнение смеси.

В качестве арматуры выбираются стержни диаметром 8-14 мм переменного сечения. На каждую сваю конструкции устанавливается не менее 4 стержней. Обвязывается каркас хомутами, выполненными из гладкой арматуры. Верхние плиты обвязывающих стержней диаметром 6-8 мм изгибаются перпендикулярно поверхности земли — впоследствии эти концы связываются с сеткой ростверка или плиты.

Дальнейшие этапы можно выполнять после достижения 50%-ной прочности смеси.

Монтаж плиты

Поэтапная модель установки свайно-плитного фундамента.

Плита изготавливается поэтапно:

- Стяжка без арматуры слоем до 10 см. Такая подбетонка выравнивает гидроизоляцию и предохраняет её от разрывов.

- Укладка гидроизоляционной пленки толщиной 0.15 см.

- По периметру фундамента устанавливается щитовая опалубка с высотой больше проектной отметки на 5-7 см, что позволит удерживать бетонную смесь в процессе трамбовки.

- Армирование профилем переменного сечения с максимальным квадратом ячейки стороной 30 см. Нижняя сетка арматуры укладывается на полимерную или бетонную прокладку, толщина ее составляет до 4 см. Верхняя часть такой же конфигурации укладывается на хомуты, для связки верхней и нижней сетки по торцам устанавливаются П-образные элементы.

- Заливка бетоном осуществляется в едином направлении, для выравнивания используется правило. Утрамбовка выполняется вибраторами.

На нашем сайте скоро будет опубликована отдельная статья о плитных фундаментах:

Обзор плитных фундаментов.

В первую неделю после укладки и уплотнения смеси применяются мокрые песочные или опилочные компрессы, возможен полив бетона в жаркое время года. В холодное время используется теплоизолятор или пленка для укрывания.

Ростверк

При использовании свайно-ростверкового фундамента с плитой может использоваться два вида опалубки:

- Несъемная из неплотного пенопласта. Такой материал не давит на ростверк, поскольку при вспучивании грунтов легко сжимается.

- Съемная опалубка применяется только при надземном ростверке, который устанавливается на высоте до 1.2 м от поверхности земли. При наземном или подземном ростверке такой вариант невозможен, поскольку нормальная распалубка не получится.

При использовании несъемной опалубки процесс выполняется аналогично с бетонированием монолитной армированной плиты. Подбетонка в этом случае отсутствует, вместо неё используется пенопласт.

Если применяется съемная опалубка, для фиксации палубы используются стойки, служащие основанием для опоры прогонов и балок. Варан свайно-плитного фундамента с висячим ростверком является самым затратным и к нему прибегают крайне редко.

Стоимость закладки СПФ

Это не самое дешевое решение, но экономически и эксплуатационно оно более выгодно, чем некоторые другие традиционные технологии. Без детальных расчетов ни один специалист не возьмется называть даже приблизительную стоимость будущей конструкции. Для примерного определения стоимости учитывается марка бетона, размеры и материал свай, толщина плиты и другие исходные данные. Нужно учитывать затраты на транспортировку стройматериалов и работу специальной техники.

Дом на свайно-плитном фундаменте.

Без услуг специалистов при возведении СПФ даже в частной застройке обойтись практически невозможно, они понадобятся хотя бы на начальном (проектировочном) этапе.

Чтобы хотя бы примерно сориентироваться по стоимости, можно сложить цены на отдельные части конструкции: усредненная стоимость погонного метра плитного фундамента составляет до 5 тыс. рублей, свайного 3.5-4 тыс. руб (цены указаны на момент публикации – 2017 год).

Подробнее о правильной установке и монтаже свайных фундаментов читайте в отдельной статье: Установка и монтаж свайных фундаментов.

Нюансы обустройства свайно-плитного фундамента

Для обустройства надежного, качественного и удобного в эксплуатации свайно-плитного фундамента, нужно учитывать некоторые нюансы:

- Уложенная плита становится полом нижнего этажа дома, потому рекомендуется дополнительная гидроизоляционная подушка — ровный уплотненный слой глины между землей и песочно-щебневой подушкой. На песок и щебень укладывают пеноплекс. Благодаря таким мерам снижаются теплопотери и в дальнейшем обеспечивается экономия на обогреве при эксплуатации здания.

- Наполнитель в бетонной смеси должен быть мелких или средних фракций, иначе будет затруднительным качественное уплотнение при невысоком каркасе.

- Заливка смеси осуществляется сразу, нельзя выполнять эту процедуру, растянув на несколько дней. В противном случае образуются швы, которые негативно влияют на прочность конструкции.

- Не рекомендуется использовать обогреватели для скорейшего затвердевания бетона во избежание неоднородности плиты и снижения расчетной прочности.

Можно использовать специальный материал для гидроизоляции.

Свайно-плитный фундамент — достаточно дорогостоящее «удовольствие», но в некоторых случаях только такое решение обеспечит самую высокую прочность и надежность зданию. Этот вариант, в первую очередь, рассчитан на многоэтажное строительство и использование в сейсмоопасных районах и на самых нестабильных или мало изученных грунтах. Уникальное совмещение ранее применявшихся только по отдельности технологий раскрывает более широкие возможности в строительстве, в дальнейшем такой вид основания будет развиваться.