Фундамент необходимо закладывать ниже уровня промерзания грунта, чтобы предотвратить его повреждение в период заморозков. Когда грунт промерзает, он расширяется, что может привести к подвижкам и деформациям фундамента, если он находится на уровне промерзания.

Кроме того, закладка фундамента ниже этого уровня обеспечивает более стабильные условия, что позволяет избежать негативного воздействия сезонных изменений температуры и влажности на структуру здания. Это гарантирует долговечность и надежность конструкций в течение всего срока службы.

SGround.ru

Хотя нормы проектирования фундаментов гласят что глубина заложения фундамента в пучинистых грунтах должна быть больше глубины промерзания такое решение устраняет только лобовые силы морозного пучения, но не устраняет касательные силы пучения на боковой поверхности, которые так же очень велики и нагрузка от легкого малоэтажного здания не может им противостоять. А в северных регионах РФ нормативная глубина промерзания меняется в пределах от 1,5 до 3,0 м. и более. В такой ситуации следует рассмотреть вариант поверхностного фундамента.

Малозаглубленный или поверхностный фундамент является одним из наиболее простых и экономичных вариантов для легких зданий и сооружений – это минимальные затраты на материалы и почти полное отсутствие земляных работ. Но при своей кажущейся простоте этот тип фундаментов имеет особенности, которые необходимо учитывать, как на этапе проектирования, так и на этапе строительства.

К малозаглубленным фундаментам относят все типы фундаментов если глубина заложения их подошвы не превышает нормативной глубины промерзания пучинистого грунта основания, то есть фундаменты полностью расположены в зоне сезонного промерзания/оттаивания грунтов

В данной статье рассматриваются только поверхностные и практически незаглубленные фундаменты (глубина не более 20 см), т.к. если фундаменты заглублены, но менее глубины промерзания то они будут накапливать деформации пучения год за годом не полностью возвращаясь в исходное положение после оттаивания грунта, и их применение абсолютно не обоснованно. Если же фундамент все таки имеет некоторое заглубление то необходимо выполнять засыпку пазух котлована достаточной ширины непучинистым материалом (песок средний и крупный, ПГС. Ширина пазухи должна быть не менее глубины заложения фундамента) и предусматривать мероприятия, обеспечивающие проскальзывание фундамента относительно грунта по боковой поверхности чтобы обеспечить свободное оседание фундамента после подъема морозным пучением.

Поверхностные и малозаглубленные фундаменты имеет смысл использовать при строительстве малоэтажных сооружений, дач, гаражей, хозяйственных построек, бань и т.д. Их можно использовать при возведении срубов из бревен или стен из ячеистых бетонов, при возведении каркасно-щитовых домов. Естественно применение ограничено зданиями без подвала.

Не рекомендуется применение малозаглубленных и поверхностных фундаментов под кирпичные дома т.к. стены из кирпича и других каменных материалов очень чувствительны к деформациям фундамента и при малейшем смещении дают трещины (армированная кладка более устойчива, но все равно очень хрупка). Так же не следует применять их для двух- и более этажных построек из-за большой нагрузки на основание и фундамент, а несущая способность их часто сильно ограничена.

Согласно примечанию к п. 6.8.10 СП 22.13330.2016 Малозаглубленные фундаменты допускается применять для сооружения пониженного уровня ответственности и малоэтажных зданий при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м. А, например, в Руководстве п.4.22 говорится что глубина промерзания под подошвой малозаглубленного фундамента должна быть не более 1,0 метра, а под подошвой заглубленного не более 0,5 м.

Нормативные требования к малозаглубленным фундаментам приведены в разделе 8 СП 22.13330.2016 «Особенности проектирования оснований и фундаментов малоэтажных зданий» который можно скачать в разделе НОРМАТИВЫ по этой ссылке. Данный раздел обязателен к прочтению если вы планируете применять такие фундаменты.

Согласно п. 8.6 СП 22.13330.2016 при проектировании малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах обязательно выполнение проверочных расчетов на деформации пучения (на подъем фундаментов).

Типы поверхностных фундаментов

Малозаглубленные и поверхностные фундаменты могут быть следующих типов:

- Ленточные;

- Столбчатые (к ним так же относятся и «сваи» малой глубины погружения (менее глубины промерзания грунта). На самом деле это не сваи, а отдельные столбчатые фундаменты т.к. настоящая свая по определению имеет глубину погружения не менее 4,0 метра);

- Плитные;

Любой из этих типов фундаментов будет относиться к малозаглубленным если его подошва залегает выше нормативной глубины промерзания пучинистого грунта основания. Если же грунт основания не пучинистый то данная классификация не имеет особого значения.

Для определения характеристик грунтов основания следует обратиться в специализированные изыскательские организации или на крайний случай воспользоваться указаниями этой статьи.

Максимальная несущая способность, естественно, будет присуща плитному варианту из-за большой площади опирания на грунт, как и максимальная стоимость и трудоемкость.

Достаточной несущей способностью обладают ленточные фундаменты (при правильном проектировании). Имеются ввиду монолитные непрерывные ленты из армированного железобетона, или ленты из крупных блоков с монолитным армированным поясом по верху и монолитной подошвенной плитой. Ленты из блоков ФБС без дополнительных мероприятий не обеспечивают необходимой прочности и жесткости.

Столбчатые малозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах следует применять только в сочетании с монолитной сплошной рамой (как правило железобетонной системой перекрестных балок), объединяющей их в единое целое, или же под совсем неответственные сооружения без общей жесткой рамы (сараи, кладовки, веранды, беседки и др. сооружения III уровня ответственности). В целом их применение очень ограничено и не рекомендуется под более-менее ответственные сооружения.

Подробно все типы фундаментов и их особенности разобраны в этой статье.

Особенности и возможные проблемы малозаглубленных фундаментов

- Основная особенность малозаглубленных и поверхностных фундаментов заключается в том, что на них действуют лобовые силы морозного пучения. А учитывая, что такие фундаменты как правило используются под легкие сооружения нагрузка на грунт под ними мала и никак не может противостоять огромным силам поднятия вспучивающегося грунта, можно смело утверждать что при промерзании грунта фундамент будет двигаться, смещаться по вертикали – то есть «гулять». Этот негативный эффект можно снизить за счет утепления грунта, но полностью устранить очень сложно.

Но огромным плюсом поверхностных и практически незаглубленных фундаментов является то что они после оттаивания грунтов возвращаются в исходное положение, не накапливая деформаций пучения.

- Следующая особенность проистекает из первой – т.к. фундамент, а вместе с ним и здание смещаются по вертикали от морозного пучения то примыкающие к нему снаружи лестницы, крыльца, пристройки должны быть приспособлены к таким смещениям.

- В летний период (то есть в не замерзшем состоянии) слои грунта, близкие к поверхности, имеют намного более низкую несущую способность чем залегающие на глубине (это явление объясняется в статье в подразделе «4. Зависимость глубины заложения фундамента от прочности грунтов основания и нагрузки на фундамент»), поэтому следует тщательно проверять расчетами несущую способность основания и, при необходимости, увеличивать его площадь, глубину заложения или другие мероприятия.

- Как правило фундамент имеет достаточно большую высоту над уровнем планировки грунта. Связано это с тем что ему необходимо придать достаточно большую жесткость и прочность, для этого нужна

Поведение малозаглубленных фундаментов при воздействии морозного пучения

Практически всегда промерзающий грунт поднимается неравномерно (причины описаны в статье физика процесса пучения). Неравномерное пучение воздействует на малозаглубленный фундамент вызывая:

- Если фундамент сплошной и достаточно прочный для восприятия нагрузок от здания после неравномерного подъема промерзающего грунта, то он поднимается и испытывает крены, но остается практически неизменным по форме, т.е. верхняя плоскость фундамента остается плоской, хотя и наклоняется или смещается по вертикали (конечно фактически поверхность ограниченно изгибается в зависимости от жесткости фундамента). Весной, после полного оттаивания грунта фундамент вернется в исходное положение восстановив свою изначальную форму.

- Если прочности фундамента недостаточно, то фундамент разрушается – появляются широкие трещины и сколы бетона. После оттаивания грунта форма фундамента не будет восстановлена полностью.

Что следует учитывать при проектировании и строительстве малозаглубленных фундаментов

Для начала следует изучить документы:

- Рекомендации по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 1985 г.

- Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 1979 г.

- ТСН МФ-97 МО «Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области» — Москва 1998 г. — при изучении данного документа учитывайте что в Московской области более теплый климат чем в Сибири и глубину промерзания они принимают не более 1,5 м.

Учтите при проектировании следующие основные моменты:

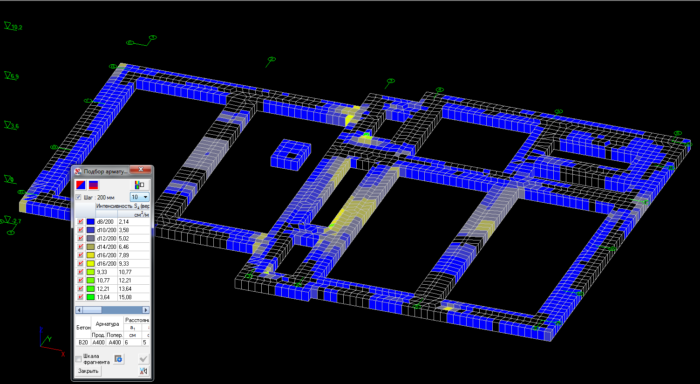

- Чтобы перемещения фундамента от морозного пучения не вызывали повреждений надземной части здания (трещины в стенах, лопнувшие стекла) и вообще не вызывали никаких проблем в дальнейшем (заклинившие двери, перекошенные крыльца и др.) фундамент должен быть сплошным, непрерывным под все здание, а лучше и под крыльца, и иметь достаточную жесткость и прочность чтобы сохранить свою первоначальную форму и не сломаться при неравномерном поднятии промерзающего грунта. Для обеспечения необходимой прочности и жесткости необходимо выполнять расчеты фундамента и армирования с учетом неравномерного смещения основания. Расчеты лучше выполнять на разные варианты неравномерного смещения основания в конечно-элементной программе (например SCAD или др.), вручную расчёты выполнять будет значительно сложнее (особенно для плитных и сложных по форме ленточных фундаментов).

- Следует учитывать наличие почвенно-растительного слоя – если фундамент опереть на органический плодородный грунт, то в результате разложения органики гарантированы большие осадки фундамента, растянутые во времени. Кроме того, почвенно-растительный слой обладает очень низкой несущей способностью и не может служить несущим основанием. Данный слабый слой необходимо полностью заменять, как правило, на песчаную подушку.

- Следует учитывать низкую несущую способность верхних слоев грунта. Слои грунта, близкие к поверхности, имеют намного более низкую несущую способность чем залегающие на глубине, поэтому следует тщательно проверять расчетами несущую способность основания и, при необходимости, увеличивать его площадь, глубину заложения или другие мероприятия.

- Крыльца, наружные лестницы и другие части здания, опертые на отдельные фундаменты, должны иметь подвижные крепления к основному сооружению, позволяющие взаимные перемещения до 10 см и более (зависит от степени пучинистости грунта и глубины промерзания) или вообще быть независимыми от основного здания.

- Следует предусмотреть мероприятия для снижения воздействия морозного пучения на фундаменты. Например утепление отмостки, боковых поверхностей фундамента, грунта под зданием (для отапливаемых зданий применять минимальное утепление чтобы тепло могло частично проникать в грунт). Это позволит уменьшить глубину промерзания грунта под подошвой фундамента и вблизи него, особенно эффективно для отапливаемых зданий.

Снижение воздействия морозного пучения на поверхностные фундаменты

Для снижения воздействия пучения на поверхностные фундаменты применяют следующие мероприятия:

- Замена части пучинистого грунта под фундаментом на непучинистый (песок крупный или средней крупности, щебень, гравий, ПГС, и др.);

- Устройство фундаментов на локально уплотненном основании (в вытрамбованных/выштампованных котлованах, траншеях, фундаменты из забивных блоков) — см. ТСН МФ-97 МО «Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области»

- Применение утепленной отмостки по периметру здания. Более подходит для отапливаемых зданий с полами по грунту;

- Устройство дренажа по периметру здания, общее водопонижение на участке;

- Введение в грунт противопучинистых компонентов.

Дополнительно о мерах борьбы с морозным пучением см. эту статью.

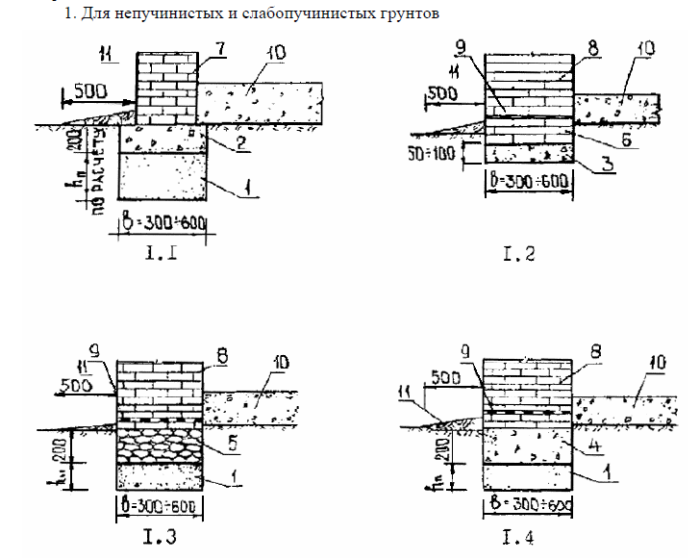

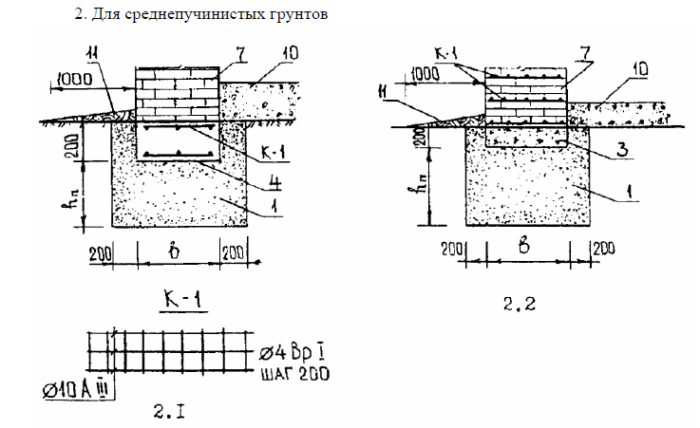

Примеры конструктивных решений мелкозаглубленных фундаментов

Еще раз повторюсь — хотя здесь и говорится о малозаглубленных фундаментах под кирпичные здания, применение таких решений очень опасно, а последствия неравномерных деформаций грунта устранить без демонтажа стен невозможно.

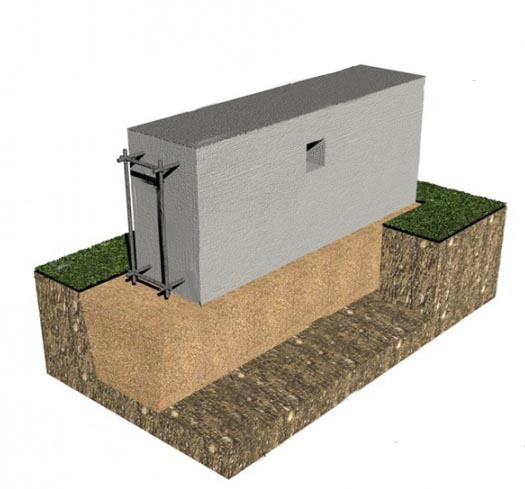

Возведение фундамента заложенного на глубину промерзания почвы

В индивидуальном строительстве используется заложенный на глубину промерзания грунта ленточный, плитный либо столбчатый фундамент. Сваи погружают до пластов с несущей способностью, которые могут залегать на любом уровне. Подошва фундамента, расположенная ниже отметки промерзания, не испытывает нагрузок от сил пучения. Однако эти силы все равно воздействуют на боковые стенки ленточных фундаментов, свай, столбов, стремясь выдернуть их из земли на поверхность.

Почему грунты вспучиваются?

В большинстве своем почвы, на которых происходит строительство фундаментов, содержат частички глины. Этот материал не пропускает влагу, однако насыщается ею во время дождей либо грунтовыми водами. При замерзании капли внутри глины увеличиваются в объеме в несколько раз, объем грунта увеличивается на 10 – 12%.

Например, в регионах, имеющих глубину промерзания 1,5 м, земля способна подняться на участке на 12 – 17 см, выталкивая размещенные в ней конструкции из бетона. Основная проблема морозного вспучивания выглядит следующим образом:

Легкие постройки не могут уравновесить эти подземные силы, достигающие порой 5 т/м 2 . Увеличивая глубину залегания подошвы ленточного фундамента, застройщик полностью решает проблему вспучивания под подошвой. Однако увеличивается площадь боковых поверхностей, на которую действуют касательные нагрузки. Даже если они не смогут выдернуть столб, ленту из почвы полностью, в момент подъема подошвы фундамента на 10 – 15 см в эти пустоты насыпается грунт из прилежащих пластов.

При оттаивании ж/б конструкция не может вернуться в исходное положение, в следующую зиму весь цикл повторяется в том же порядке. Таким образом, уже через несколько лет здание окончательно перекашивается, приходит в аварийное состояние, становится непригодным для эксплуатации.

Способы нейтрализации сил пучения

Для защиты от промерзания грунтов на глубину погружения фундамента наиболее эффективны следующие технологии:

- замена грунта под подошвой фундамента инертным материалом – траншея для ленты выкапывается на 40 – 60 см глубже проектного уровня, в нее засыпают смесь ПГС, щебень или песок, в которых силы пучения полностью отсутствуют

- обратная засыпка нерудным материалом – 20 – 30 см слой по бокам фундаментной ленты позволяет ликвидировать выдергивающие усилия

- утепление подошвы ленточного фундамента или отмостки – теплоизолятор способен остановить холод в верхнем уровне, сохранить геотермальное тепло недр, чтобы грунт не мог замерзнуть

- дренаж, ливневка, отмостка – этими конструкциями от прилежащей к фундаменту почвы отводится влага, сухая глина вспучиться не может

- мелкозаглубленная лента – снижаются боковые выдергивающие усилия

На практике обычно используют несколько перечисленных способов в комплексе. Это позволяет свести вспучивание к минимуму, безопасному для эксплуатации фундамента в конкретных условиях.

Какие фундаменты заглубляются ниже отметки промерзания?

Глубоко заложенная лента обходится застройщику дорого, поэтому данный тип фундамента применяется в проектах с подземным этажом. Чаще всего ниже отметки промерзания располагают фундаменты:

- столбчатые – подошва в 90% случаев имеет уширение, часто не связанное с телом столба, поэтому силы пучения необходимо компенсировать этим методом

- ленточные – для коттеджей с цокольным эксплуатируемым этажом

- свайные – эти конструкции по умолчанию закладываются на большие глубины, так как в верхнем уроне пласт с несущей способностью встречается крайне редко

Плитное основание считается самым дорогим фундаментом. При заглублении его ниже отметки промерзания бюджет возрастает многократно.

Ленточный фундамент

Это основание применяется в силу традиций, так как обладает неоправданно высоким бюджетом строительства. Фундаментная лента, заглубленная ниже отметки промерзания, повышает цену м 2 жилища вдвое:

- расход бетона либо блоков ФБС, плит ФЛ

- необходимость гидроизоляции наружных стен ленты

- защита подземного уровня от вредного газа радона

- наружная теплоизоляция ленты

- большие объемы нерудного материала для обратной засыпки

- вывоз вынутого из котлована грунта

Однако погруженная на глубину ниже отметки промерзания лента остается практически единственным способом получить теплое подполье или полноценный подземный уровень. Это актуально для небольших участков, где горизонтальная застройка нежелательна. Этажность для индивидуальной застройки регламентируется тремя этажами, поэтому цокольный этаж значительно повышает комфортность проживания.

Защита от сил пучения для заглубленной ленты стандартная:

- утепление наружных стенок

- обратная засыпка песком, ПГС

- теплоизоляция отмостки

- дренаж по периметру подошвы

Утеплитель защищает гидроизоляционный материал, сжимается, принимая часть сил пучения на себя. Второй способ полностью избавляет от присутствия глинистой породы возле стенок ленты. Теплая отмостка не дает промерзнуть почве, дренажем отводится влага.

Для малозаглубленной ленты применяют практически все перечисленные методы борьбы с силами пучения. Однако эти основания коттеджей не могут на 100% заменить заглубленную ленту по комфортности эксплуатации, хотя и выдерживают серьезные нагрузки.

Легкие постройки на МЗЛФ практикуют преимущественно на песках, супесях. Несмотря на комплексную защиту от вспучивания, вероятность подъема почвы все же сохраняется. Легкие стены не смогут достаточно нагрузить фундамент, чтобы компенсировать усилия пучения. В этом случае рекомендуются пенобетонные, газобетонные блоки либо кирпичная кладка.

Столбчатый фундамент

На ровных участках с нормальными геологическими условиями экономичным решением для легких построек является столбчатый фундамент. Максимальный ресурс конструкции обеспечивают столбы, подошва которых расположена ниже отместки промерзания в регионе. На мелкозаглубленных столбах могут покоиться исключительно надворные постройки, МАФ.

Наиболее популярен монолитный или стаканный столбчатый фундамент, которые в любом случае необходимо гидроизолировать, отсыпать по бокам инертным материалом во избежание сил пучения. Как у индивидуальных застройщиков, так и в околостроительной литературе к столбчатым основаниям часто относят висячие буронабивные сваи в оболочках, подошва которых опущена ниже отметки промерзания.

В отличие от сваи, столб сооружается в откопанном шурфе, а не в пробуренном в земле отверстии. Технология имеет вид:

- разметка – по обноскам, вынесенным за углы здания, натягиваются шнуры по осям столбов

- разработка грунта – выкапывается шурф под каждый столб с учетом обеспечения доступа рабочих к бетонным работам

- подготовка – 20 см слой песка, 20 см слой щебня с уплотнением виброплитой каждых 10 см нерудных материалов, заливка подбетонки (5 – 10 см), гидроизоляция подошвы гидростеклоизолом (2 слоя)

- уширение – плита 10 – 20 см с горизонтальной арматурной сеткой (стержни 12 мм периодического сечения) с выпуском вертикального армокаркаса на всю высоту столба

- опалубка – щиты, асбоцементная, полиэтиленовая труба большого диаметра

- бетонирование – укладка смеси, уплотнение наконечником глубинного вибратора

- гидроизоляция – после распалубки на 4 – 15 день после набора прочности бетоном 70%

- обратная засыпка – пазухи шурфа заполняются ПГС или песком с послойным уплотнением материала

Таким образом, залегание подошвы столба ниже отметки промерзания гарантирует отсутствие сил пучения снизу. Обратная засыпка минимизирует выдергивающие нагрузки столба касательными усилиями.

Плитный фундамент

Ввиду максимального бюджета строительства плавающей плиты, эти конструкции редко заглубляются ниже отметки промерзания. Однако погруженный на эту глубину плитный фундамент является самым долговечным из всех существующих, позволяет изготовить полноценный подвальный этаж. Конструкция имеет вид:

- плита на глубине 1,7 – 2,2 м – утепление подошвы не требуется, гидроизоляция подошвы является обязательным условием ввиду возможного подъема уровня УГВ в любой момент эксплуатации

- стены подвала – не являются ленточным фундаментом, хотя внешне схожи с ним

Сборные нагрузки от здания передаются на стены подвала, равномерно распределяются плитой по фундаментной подушке из инертных материалов (щебень, песок). Запас прочности плит глубокого заложения многократно превосходит необходимое значение, позволяя строить 3-х этажные кирпичные особняки с тяжелыми кровлями, облицовками стен, фасадов.

Существуют кессонные плиты, заливаемые по мету в опалубку сложной конфигурации:

- под одной комнатой имеется погреб

- конструкция заливается за один прием

- требует точных расчетов, сложной схемы армирования

Это самый экономичный вариант получить классический плитный фундамент с винным погребком или подземным сооружением для хранения овощей, размещения коммуникаций. Глубина подошвы погреба гарантированно находится ниже отметки промерзания. Это позволяет сохранить геотермальное тепло недр, не позволяющее пучнистым грунтам промерзнуть. Гидроизоляция конструкций обязательна, поскольку, даже при низком УГВ грунтовые воды могут иметь сезонные перепады уровня.

Свайный фундамент

В отличие от всех существующих фундаментов, для свай отметка промерзания не имеет особого значения. Минимально допустимая глубина погружения винтовых, буронабивных конструкций для жилища составляет 3 м, что гораздо больше отметки промерзания в большинстве регионов.

Площадь боковых поверхностей свай (диаметр 15 – 60 см) незначительна, выдергивающие усилия пучнистых грунтов в данном случае минимальны. Однако несущая способность свайных фундаментов на 70% зависит от расчетного сопротивления грунтов под пятой. Поэтому производятся геологические изыскания в пятне застройки либо пробное вкручивание.

В последнем случае глубина залегания несущего пласта (расчетное сопротивление 4 – 6 кг/см 2 ) определяется по резкому увеличению усилия затяжки. После чего, все сваи погружаются на этот уровень, опираясь на несущий пласт.

Таким образом, из всех существующих фундаментов ниже отметки промерзания не заглубляются:

- плавающая плита – за счет максимальной опорной поверхности, двухслойного армирования успешно противостоит подвижкам грунта, утеплением подошвы (вариант шведской плиты УШП) полностью ликвидируются силы пучения, земля не может промерзнуть

- мелкозаглубленная лента МЗЛФ – грунт под подошвой заменяют инертным материалом, утепляют отмостку, укладывают кольцевой дренаж

- малозаглубленные столбы – применяются исключительно для надворных построек, часто требуют ремонта на пучнистых грунтах

Все остальные фундаменты погружают ниже отметки промерзания в регионе, обеспечивая максимальную несущую способность, ресурс конструкции.

Заглубление подошвы фундамента ниже отметки промерзания позволяет стабилизировать геометрию пространственной конструкции, повысить долговечность. Однако этот способ для индивидуального строителя обходится дороже мелкозаглубленной ленты МЗЛФ, винтовых, буронабивных свай. Поэтому применяется исключительно при наличии в проекте подвального этажа.

Похожие статьи:

- Устройство плиты перекрытия в ленточном фундаменте

- Описание заливки ленточного фундамента для дома по частям

- Процесс заливки ленточного фундамента

- Устройство ленточно кирпичного фундамента

ФУНДАМЕНТ

ФУНДАМЕНТ – это архитектурно-строительная конструкция, которая играет очень важную роль при строительстве дома. От его устойчивости и прочности зависят долголетие всего здания, а также гарантия от всевозможных тяжелых и дорогостоящих ремонтов цокольной части стен, отмостки и самого фундамента.

Из-за слабого, некачественно сделанного фундамента даже самая эффектная, красивая архитектура может оказаться в плачевном состоянии и потеряет свой вид. В результате неправильного возведения фундамента происходит разрушение дома, которое начинается снизу от грунта и сверху от кровли. Многие случаи из практики строительства и эксплуатации загородных малоэтажных зданий указывают на существенные проблемы, возникающие после определенного периода эксплуатации дома. К ним относятся: потеря домом тепла, появление плесени, сырости и трещин. Все эти проблемы являются результатом многих причин, в том числе и неправильно выбранного месторасположения данного дома на участке.

Избыточная теплопотеря приводит к большим расходам на топливо и на ремонт не только ограждающих конструкций стен, кровли, перекрытий, заделки трещин, швов и стыков, но и на необходимый ремонт самого фундамента. Если потеря тепла связана с разрушением гидро и теплоизоляции, то дополнительные усилия на их восстановление могут быть незначительными, но когда проблема касается самого основания, фундамента, то затраты на его ремонт могут быть очень существенны.

Вывод: прежде чем приступать к возведению личного дома своими силами, необходимо ознакомиться со всеми строительными процессами в последовательном цикличном порядке. Как правило, начинают строительство снизу вверх. При этом следует знать и помнить многие тонкости строительного дела и мастерства, а главное – заранее определиться в организации строительного плана на своем участке. То есть провести весь соответствующий комплекс подготовительных работ, заготовить и разместить на участке строительные материалы, конструкции и детали в том порядке, в каком они должны вами использоваться согласно имеющемуся проекту дома.

Трудности и сложности, возникающие при строительстве дома, нередко связаны с физическими явлениями окружающей среды и природно-климатическими условиями, такими как: температура и влажность воздуха, осадки (снег, дождь), ветер и его основное направление (так называемая «роза ветров»), его сила и напор, давление на стены и кровлю. Учет этих факторов при проектировании и строительстве направлен на обеспечение оптимального микроклимата внутри дома, при котором организм человека не испытывает физического и психологического дискомфорта.

Инсоляция – облучение поверхностей стен и кровли дома прямыми лучами солнца, оказывает значительное влияние на архитектурно-планировочное решение дома. Инсоляция оказывает световое, тепловое и биофизическое воздействие на человека.

Воздействие инсоляции на человека и окружающую среду двойственно… С одной стороны, инсоляция благоприятна, без нее не обойтись; с другой стороны, чрезмерная солнечная активность (радиация) вызывает световой дискомфорт, перегрев и ультрафиолетовую пере облученность, диктующие применение солнцезащитных устройств. Эти свойства инсоляции очень хорошо используют архитекторы в процессе проектирования того или иного дома, особенно загородного.

Они проектируют на фасадах (с южной стороны) разнообразные по форме конструкции: специальные солнцезащитные устройства в виде козырьков разнообразной формы, навесов, крытых террас, лоджий, балконов, декоративных экранов-отражателей (вертикальных и горизонтальных), опускающихся и поднимающихся маркизов и т. п. Применяемые конструкции не только закрывают стены дома от прямых солнечных лучей, благодаря чему часть сооружения находится в тени, но эти плоскости еще и украшают дом, делают его архитектурные мотивы более выразительными и живописными. Если дом строится на юге, где много солнца, то его архитектура может быть очень разнообразна и эффектна. Но необходимо помнить, что при проектировании и сооружении дома надо соблюдать условия разумной достаточности. Ведь излишняя затененность большими карманами, нишами, а также избыточное озеленение ведут к быстрому образованию сырости, плесени, мелким трещинам на внешних плоскостях дома, и в результате происходит разрушение основания сооружения, его фундамента.

Многие строительные материалы имеют пористую структуру и, следовательно, могут пропускать сырость и влагу, которые по скрытым от глаз капиллярным сосудам поднимаются вверх и опускаются вниз, что, безусловно, влияет на состояние фундамента. Основание дома может разрушаться и в том случае, если грунт сильно переувлажнен, в частности от воздействия грунтовой влаги. Если фундамент дома был сделан тяжелым, то последуют его просадки, разрушение гидроизоляции, отмостки и т. д. Как правило, фундамент начинает разрушаться с той стороны, где грунт основания переувлажненный, где преобладает затененность и нет проветривания.

Важно помнить, что очень часто, в практике бывают ситуации, когда торопливость в быстром завершении строительства дома, нехватка и замена одного строительного материала другим, различные просчеты и ошибки при возведении постройки приводят к тому, что жилой дом к началу эксплуатации начинает разрушаться. В результате вся нагрузка падает на основание дома, его фундамент. Поэтому тщательно подготовленное основание и грамотно выполненный фундамент обеспечат надежность эксплуатации любого дома – как одноэтажного садового, так и многоэтажного современного особняка.

Регионы страны отличаются по своим природно-климатическим условиям, поэтому в зависимости от этого в период зимних холодов грунты могут промерзать на различную глубину, что приводит к их вспучиванию. Особенно подвержены таким изменениям глинистые грунты, лёсс, супеси и пылеватые пески. Грунты под весом возведенного дома проседают, в результате чего цельность строительных конструкций нарушается. Чтобы не допустить подобного, еще на стадии закладывания фундамента нужно принять особые меры, а именно:

- укрепить грунт, уложив песчаный слой или введя цемент либо битум;

- провести дренажные работы;

- обеспечить защиту от неравномерного увлажнения грунта в котловане или траншее;

- сократить сроки возведения фундамента из водостойких материалов, при этом пространство между фундаментов и стенками котлована или траншеи необходимо засыпать грунтом в максимально короткие сроки.

Для нечерноземной полосы России характерны пучинистые грунты, к которым относятся глины, суглинки, супеси и мелкие пески. Непучинистые (средне- и крупнозернистые пески, гравелистые пески, крунообломочные и скалистые породы) встречаются гораздо реже.

Рассчитывая, конструируя и закладывая фундамент, необходимо помнить, что силы пучения при пониженных температурах действуют снизу вверх по касательной на боковые стороны фундамента, составляет 6-10 тонн на 1 кв.м. и практически всегда превосходят вертикально направленные силы, возникающие под весом самой конструкции дома (это особенно характерно для легких зданий).

- выполнить боковые поверхности фундамента с наклоном;

- обработать боковые поверхности фундамента составом, препятствующим их смерзанию с грунтом;

- применить вертикальное армирование для связывания верхней и нижней поверхности фундамента;

- утеплить отмостку, что сократит глубину промерзания грунта. Отмостка представляет собой полосу земли, которая покрыта изолирующим материалом. Основное назначение отмостки – препятствование проникновению влаги под фундамент;

- проложить дренаж для осушения грунта.

Глубина траншеи, которую необходимо отрыть для закладки фундамента, зависит от целого ряда обстоятельств:

- глубина промерзания грунта;

- структура грунта;

- наличие и уровень грунтовых вод;

- предполагаемая расчетная нагрузка;

- природно-климатические условия, определяющие глубину промерзания грунта.

Кроме качества грунта, необходимо знать глубину его промерзания. Глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта, которая для средней полосы составляет 80-100 см.

Глубина закладки фундамента зависит также от уровня грунтовых вод. При низком уровне грунтовых вод (больше глубины промерзания плюс 2 м) рекомендуется фундамент закладывать не менее полуметра. При более высоком уровне грунтовых вод (до 2 м глубины промерзания) рекомендуется фундамент закладывать на глубину промерзания и устанавливать его на подушку из песка и гравия.

Минимальное заглубление фундамента – 0,5 м для песчаных грунтов, для глинистых грунтов – 0,7 м. Минимальная толщина – 50 см из бутового камня, из бутобетона – 35 см.

Таблица для определения глубины закладки фундамента при малоэтажном строительстве:

| Тип грунта | Горизонт грунтовых вод относительнорасчетной глубины промерзания | Глубина закладкифундамента |

| Скальные | Не имеет значения | Независимо от глубины промерзания |

| Щебень, галька, крупно- и среднезернистые гравелистые пески, гравий | Не имеет значения | Независимо от глубины промерзания – 0,5 м |

| Глины, супеcи, суглинки, пылеватые и мелкозернистые пески | Горизонт грунтовых вод находится на расчетной глубине промерзания или выше нее | Не меньше, чем расчетная глубина промерзания |

Глубина промерзания грунта зависит от природно-климатической зоны, на территории которой строится дом. Поскольку территория России располагается в Северном полушарии, то на большей ее части наблюдается промерзание грунта зимой, хотя, естественно, она будет различной, например, в Архангельской и Саратовской областях.

Для каждой географической зоны существует нормативная глубина промерзания. Это такая глубина, на которой зимой отмечается температура 0°С, а для глинистых и суглинистых грунтов -1°С. В ходе многолетних наблюдений в местах, очищенных от снега, было установлено ее среднее значение. Оно было принято за точку отсчета. Глубина промерзания грунтов колеблется от 80 см на юге до 240 см на севере.

- грунте – на 30%;

- лагах – на 20% (лаги – это бревна или металлические балки, кладутся горизонтально и служат опорой для пола);

- применить вертикальное армирование для связывания верхней и нижней поверхности фундамента;

- балках – на 10%.

Близкие грунтовые воды и повышенная вследствие этого влажность относятся к основным факторам, влияющим на глубину промерзания грунта зимой. По законам физики, вода при замерзании увеличивается в объеме (примерно на 10%), что вызывает пучение слоев грунта в пределах глубины промерзания.

В результате происходят выталкивание фундамента зимой и противоположный процесс – затягивание – весной, что по периметру фундамента идет с различной интенсивностью, т.е. неравномерно. Подобные обстоятельства могут повлечь за собой деформацию фундамента и трещинообразование, а в последствии даже разрушение. Сила вспучивания настолько велика (приблизительно 120 кН на 1 кв.м.), что может приподнять практически любой дом, но неодинаково на разных участках. Единственный выход – грамотная закладка фундамента.

Иногда строители перестраховываются и закладывают фундамент (даже при незначительной глубине промерзания грунта) на глубину более 1 м. При этом подошва фундамента находится на слоях непромерзающего грунта. Это может быть оправдано при повышенной нагрузке (более 120 кН на погонный метр ленточного фундамента), когда строится кирпичный или каменный дом высотой 2-3 этажа.

При возведении стен из относительного легких строительных материалов (бруса, вспененного бетона и т.п.) нагрузка на каждый погонный метр не превышает 40-100 кН. Деформацию фундамента при пучении могут вызвать силы трения, действующие со стороны прилегающих слоев грунта. Помимо этого, если возведенная постройка достаточно легкая, несущая способность заглубленного фундамента используется только на 10-20%. Следовательно, 80-90% материалов и средств, которые будут вложены в работы нулевого цикла, тратятся нерационально, практически впустую.

| Полезные статьи: ► | |

| Возможные дефекты фундамента и способы их устранения Проведение инженерно-геологического изыскания земельного участка Глинистые грунты Отмостка | Топографическая съемка Окрасочная гидроизоляция Формы цоколя Виды грунтов |