Определение осадки фундамента необходимо для оценки устойчивости и долговечности строения. Осадка может привести к деформации конструкций, повышению напряжения в материалах и даже к разрушению здания, поэтому важно заранее узнать, как именно будет вести себя фундамент под нагрузкой.

Кроме того, исследование осадки позволяет выявить потенциальные проблемы с грунтом и корректировать проектные решения на стадии планирования. Это помогает обеспечить безопасность эксплуатации здания и минимизировать риски, связанные с его осадкой в будущем.

Определение осадки свайного фундамента, расчет осадки свайного фундамента

Статья расскажет о том, что такое осадка свайного фундамента, какие факторы на нее влияют, а также о том, как выполняется расчет осадки свайного фундамента.

Осадка свайного фундамента – это перемещение свай под действием нагрузок и изменение их высотного уровня, возникающее в процессе их эксплуатации.

Как правило, причиной осадки становятся ошибки в расчетах восприимчивости фундамента к нагрузкам, допущенные на стадии проектирования. В результате в основании используются сваи с некорректными конструктивными параметрами: недостаточной длины или сечения (если речь идет о железобетонных конструкциях), с недостаточным диаметром или количеством лопастей (в случае с винтовыми конструкциями) и т.п.

Осадка может возникать под действием следующих факторов:

- недостаточная несущая способность грунта;

- значительные нагрузки на фундамент от массы здания, снегового и ветрового давления, эксплуатационных воздействий.

Определение осадки фундамента является ключевым этапом в проектировании и строительстве зданий. Осадка — это естественное деформирование грунта под нагрузкой, которое может привести к неравномерному распределению давления на фундамент. Это может воздействовать на устойчивость всего здания, вызывать трещины в стенах и деформации конструкций. Поэтому своевременное измерение и анализ осадки позволяют избежать серьезных проблем в будущем.

Для успешного определения осадки фундамента необходимо учитывать характеристики грунтов, глубину заложения фундамента и вес самого строения. Эти параметры помогают инженерам понять, как будет вести себя фундамент под воздействием внешних факторов, включая климатические изменения и динамические нагрузки, такие как землетрясения или шум от транспорта. Применение современных технологий, таких как геодезические измерения, позволяет с высокой точностью отслеживать изменения в осадке и принимать меры по их коррекции.

Кроме того, данные о осадке фундамента играют важную роль в оценке надежности здания в течение всего его жизненного цикла. Они позволяют не только контролировать состояние фундамента, но и планировать профилактические работы, если осадка превышает нормы. Таким образом, систематическое отслеживание и анализ осадки фундамента — это не просто формальность, а необходимая практика, обеспечивающая долговечность и безопасность строительных объектов.

Расчет осадки свайно-винтового фундамента

Расчеты по деформациям свайного фундамента сводятся к определению осадки всего фундамента или отдельной сваи.

При расчете осадок группы свай необходимо учитывать их взаимное влияние. Данный расчет является весьма сложным, и задача решается с помощью трехмерного численного моделирования условного фундамента как анизотропного массива с учетом его конечной жесткости на сдвиг по вертикальным плоскостям.

Расчет осадки одиночных свай, прорезающих слой грунта, рассматривают как линейно-деформируемое полупространство, характеризуемое модулем сдвига G2 и коэффициентом Пуассона ν2. При выполнении условия l/d > G1l/G2d > 1 (где l – длина сваи, м; d – наружный диаметр поперечного сечения ствола, м) осадку для винтовой сваи считают как для одиночной сваи с уширением пяты или сваи-стойки.

Расчет осадки одиночной сваи

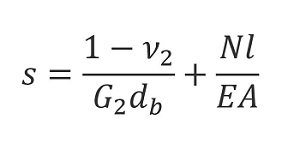

Согласно СП 24.13330 «Свайные фундаменты» расчет осадки одиночных свай, прорезающих слой грунта с модулем сдвига G1, МПа, коэффициентом Пуассона ν1 и опирающихся на грунт, рассматриваемый как линейно-деформируемое полупространство, характеризуемое модулем сдвига G2 и коэффициентом Пуассона ν1, допускается производить при выполнении требований подраздела 7.2 и при условии l/d > 5; G1l/G2d > 1 (где l – длина сваи, м; d – наружный диаметр поперечного сечения ствола, м) по формуле:

- db – диаметр уширения сваи;

- N – вертикальная нагрузка, передаваемая на сваю, МН;

- EA – жесткость ствола сваи на сжатие, МН;

- A – площадь поперечного сечения сваи;

- ν – коэффициент Пуассона.

Коэффициент Пуассона для грунта (коэффициент поперечного расширения или коэффициент поперечной деформации или Poisson’s ratio) – это показатель деформируемости грунта, характеризующий отношение поперечных и продольных деформаций грунта (то есть отношение относительных поперечных деформаций к относительным продольным деформациям грунта).

При отсутствии экспериментальных данных, значения коэффициента Пуассона можно принять по п.5.4.7.5 ГОСТ 12248 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости»:

- для крупнообломочных грунтов – 0,27;

- для песка – от 0,30 до 0,35 (в зависимости от плотности);

- для супеси – от 0,30 до 0,35 (в зависимости от плотности);

- для суглинков – от 0,35 до 0,37 (в зависимости от плотности);

- для твердой глины (при показателе текучести IL = 0) – от 0,20 до 0,30 (в зависимости от плотности);

- для полутвердой глины (при показателе текучести IL от 0 до 0,25) – от 0,30 до 0,38 (в зависимости от плотности);

- для тугопластичной глины (при показателе текучести IL от 0,25 до 0,5) – от 0,38 до 0,45 (в зависимости от плотности);

- для мягкопластичной глины (при показателе текучести IL от 0,5 до 0,75) – от 0,38 до 0,45 (в зависимости от плотности);

- для текучепластичной глины (при показателе текучести IL от 0,75 до 1) – от 0,38 до 0,45 (в зависимости от плотности).

Меньшие значения коэффициента Пуассона необходимо применять при большей плотности грунта.

G – модуль сдвига, Мпа. Модулем сдвига называется характеристика деформируемости, определяемая отношением приложенного к грунту касательного напряжения к углу сдвига. Этот показатель используется при расчете устойчивости сооружений и массивов грунтов, давления грунтов на ограждения и подземные сооружения, при расчете осадок под свайными фундаментами.

Характеристики G1 и ν1 принимаются осредненными для всех слоев грунта в пределах глубины погружения сваи, a G2 и ν2 – в пределах 0,5 l, т.е. на глубинах от l до 1,5l от верха свай, при условии, что под нижними концами свай отсутствуют глинистые грунты текучей консистенции, органоминеральные и органические грунты.

Модуль сдвига грунта G = E0 / 2(1+ν) допускается принимать равным 0,4 E0, а коэффициент kv равным 2,0 (где E0 – модуль общей деформации).

Таким образом, расчет осадки свайного фундамента – достаточно сложная процедура, которая требует применения специальных знаний. Пренебрежение же данными расчетами может привести к негативным последствиям в процессе эксплуатации здания/сооружения.

В каких случаях нужно ликвидировать осадку фундамента дома

В течение 3-5 лет после постройки дома, фундамент сооружения может давать осадку. В случае если предельно допустимые нормы осадки превышены, конструктивные элементы здания начинают испытывать чрезмерную нагрузку, которая может привести к образованию повреждений. В подобной ситуации осадка уже считается просадкой и ее следует устранять.

Чрезмерная осадка фундамента здания может привести к возникновению аварийно опасных ситуаций. Признаком неприятностей обычно является разрушение или повреждение несущих конструкций дома – возникновение трещин в фундаменте, стенах, просадка плит пола, отхождение перегородок от пола или от потолка, перекос проемов и т.д.

Само по себе наличие трещин в стенах еще не говорит о том, что присутствует аварийная просадка фундамента, ведь повреждения могут касаться только финишного слоя декоративной отделки. Однако если затронуты несущие конструкции здания, необходимо провести полноценное обследование дома и его фундамента. Если выяснилось, что причиной повреждений является просадка фундамента, то устранять трещины и проводить внутренний ремонт имеет смысл только после стабилизации состояния фундамента.

Традиционный способ усиления фундамента

Классически задачу устранения осадки фундамента решали путем усиления фундамента. Вообще термин «усиление фундамента» может применяться на разных этапах возведения дома.

Когда строительство только начинается, производится просчет осадки фундамента под воздействием нагрузки на грунт. Если при просчете выясняется, что выбранная ширина фундамента недостаточна и дом оказывает нагрузку на грунт большую, чем тот способен выдержать, фундамент усиливают. То есть производят пересчет проекта при увеличенной ширине фундамента или при другом типе его конструкции.

Однако осадка фундамента может превысить допустимые нормы и на реальном объекте. И в этом случае тоже можно усилить фундамент. Традиционно это делали путем проведения серьезных земляных и бетонных работ. Нужно постепенно откопать фундамент по периметру всего здания и провести усиление отдельных участков конструкции.

При классическом подходе одновременно усиливать сразу весь фундамент нельзя, и работы делают поэтапно. Учитывая немалую длительность застывания бетона (28 дней), становится понятным, насколько это сложный и трудоемкий процесс.

Усиление грунта геополимерами

Инновационные технологии геополимерного инъектирования GeoResin позволяют произвести усиление фундамента другим путем. Дело в том, что фундамент не является отдельной конструкцией, которая передает нагрузку на грунт, а существует в рамках системы грунт-фундамент.

Поэтому задачу усиления фундамента можно решить не только путем увеличения ширины фундамента, но и за счет изменения характеристик грунта основания здания. Если увеличить несущую способность грунта, то система грунт-фундамент начнет работать нормально, а конструкция и состояние фундамента при этом останутся неизменными. Таким образом, выполнив процедуру усиления грунта, можно сказать, что произошло «усиление фундамента».

Как производится геополимерное инъектирование

Чтобы остановить и ликвидировать чрезмерную осадку фундамента путем усиления грунта, под подошву фундамента инъектируют геополимерные смолы GeoResin. Проводить крупные земляные и бетонные работы при этом не нужно. А весь цикл восстановления конструктивных характеристик здания заканчивается в течение двух-трех дней.

Инъектирование выполняют через специально пробуренные скважины , в которые вставляют трубки диаметром 12 мм. В отдельных случаях возможно использование сразу двух или трех трубок в одной скважине. Трубки при этом погружают в грунт на разную глубину. Инъектирование выполняется с помощью компактных мобильных установок, без задействования большой строительной техники.