Метод последовательного приближения фундамента является эффективным инструментом для решения задач, связанных с расчетом прочности и устойчивости зданий. Этот метод позволяет шаг за шагом уточнять параметры конструкции, основываясь на результатах предыдущих вычислений, что обеспечивает постепенную сходимость к точному решению.

Применение метода последовательного приближения позволяет учитывать различные переменные и условия, что делает его особенно полезным в инженерной практике. С его помощью можно добиться оптимизации проектирования и повышения надежности зданий, учитывая динамику воздействия внешних факторов.

Расчет основания фундамента на естественном основании по Деформациям

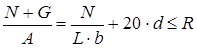

Определяем размеры подошвы фундамента методом последовательного приближения, до выполнения условий расчета по деформациям:

Действующие давления на грунт по подошве при внецентренном сжатии определяем по формулам:

где N — сумма вертикальных нагрузок, действующих на основание, кроме веса фундамента и грунта на его обрезах, кН. NII = 260 кН.

А — площадь подошвы фундамента, м 2 .

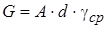

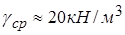

— средневзвешенное значение удельных весов тела фундамента, грунта и пола, расположенных над подошвой фундамента, принимают равным 20 кН/м 3 .

d — толщина фундамента.

М — момент от равнодействующей всех нагрузок, действующих по подошве фундамента, найденных с учетом заглубления фундамента в грунте, и перераспределенного влияния верхних конструкций, или без этого учета, кН·м.

W — момент сопротивления площади подошвы фундамента, м 3

N=4000 кН; = 20 кН/м3; d = 2,55м; M = 420 кН•м.

Принимаем b = 2,4 м; l = 3,0 м, тогда:

площадь подошвы фундамента А = b · l = 7,2 м 2 ;

Определим расчетное сопротивление грунта под подошвой по формуле:

где и — коэффициенты, условий работы (=1,1; =1);

k — коэффициент, принимаемый равным 1,1;

- — коэффициенты расчетного сопротивления: Мг = 0,56; Мq = 3,24; Мс = 5,84.

- — коэффициент, принимаемый равным 1;

b — ширина подошвы фундамента;

- — осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды);

- — то же, залегающих выше подошвы;

сII — расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента;

d1 — глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала.

Проверяем выполнение условий:

Рср = 606,56 кН/м 2 ? R = 651,84 кН/м 2 — условие выполняется с запасом 6,95 %;

Pmax = 752,39 кН/м 2 ? 1.2R = 782,21 кН/м 2 — условие выполняется с запасом 3,81 %;

Pmin = 781,82 > 0 — условие выполняется.

Вывод: т.к. условия расчёта по давлению выполняются, принимаем размеры подошвы — l = 3 м и b=2,4 м.

Изобразим эпюры давлений.

Рисунок 3. Эпюры давлений

Метод последовательного приближения в контексте фундамента — это мощный инструмент, позволяющий достичь высокой точности в расчётах и проектировании конструкций. Этот метод основывается на итеративном подходе, где первоначальное предположение о состоянии системы постепенно уточняется. Важно отметить, что такие расчёты особенно актуальны при учёте сложных геометрических и физико-механических характеристик грунтов, что делает данный метод незаменимым в практике современного строительства.

При применении метода последовательного приближения я обращаю внимание на необходимость тщательной калибровки начальных условий, так как от этого зависит не только скорость сходимости, но и общая надёжность получаемых результатов. Итерационные вычисления требуют от специалиста высокой степени аккуратности и внимательности, поскольку ошибки на ранних этапах могут привести к некорректным конечным значениям. Важно также учитывать влияние внешних факторов, таких как температура и влажность, которые могут изменять свойства грунта в процессе строительства.

Еще одним аспектом, который я считаю не менее важным, является использование программного обеспечения для автоматизации процесса последовательного приближения. Современные программы позволяют визуализировать результат и проводить дополнительные проверки, что значительно упрощает процесс анализа и способствует более глубокой интерпретации полученных данных. Такой подход не только ускоряет расчёты, но и делает их более доступными для анализа, что в конечном итоге положительно сказывается на качестве строительных решений и их устойчивости к различным внешним нагрузкам.

VI. Определение размеров подошвы фундамента в плане

где Рср – давление на грунт, а R –расчетное сопротивление основания.

Т.к. давление на грунт оказывает внешняя нагрузка, собственный вес фундамента и вес грунта на его обрезах, то формула (5) принимает вид:

, (18)

— — приложенная на уровне подошвы фундамента равнодействующая всех вертикальных нагрузок;

— — вес фундамента с учетом веса грунта на его обрезах;

— — глубина заложения подошвы фундамента от планировочной отметки (или отметки природного рельефа);

— — площадь подошвы фундамента;;

—  и

и  — соответственно длина и ширина подошвы фундамента;;

— соответственно длина и ширина подошвы фундамента;;

— — осредненный удельный вес фундамента с учетом веса грунта на его обрезах.

6.2. Длину и ширину подошвы фундамента определяем с использованием процесса итерации (метода последовательных приближений).

Процесс итерации следует выполнять в таком порядке:

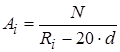

6.2.1. В — том приближении площадь подошвы фундамента определяем по формуле:

, (19)

где — номер приближения.

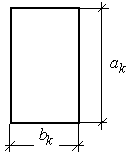

6.2.2. В — том приближении ширину и длину подошвы фундамента определяем по формулам:

, (20)

где  — отношение длины поперечного сечения колонны

— отношение длины поперечного сечения колонны  к длине поперечного сечения колонны

к длине поперечного сечения колонны  (рис. 5).

(рис. 5).

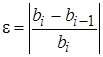

6.2.3. С использованием формулы

(21)

определяем расхождение между установленными в ходе двух соседних приближений значениями ширины подошвы фундамента.

6.2.4. Если выполняется условие

, (22)

то процесс расчета окончен.

|

Рис. 5. К определению параметра

6.2.5. Если условие (22) не выполняется, то с использованием формулы (23) следует найти значение расчетного сопротивления грунта и повторить процедуру определения размеров подошвы фундамента в соответствии с пунктами 6.2.1,…,6.2.4.

Эту процедуру следует выполнять до тех пор, пока не произойдет выполнение условия (22).

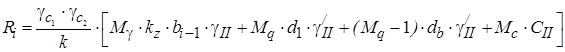

6.3. Расчетное сопротивление грунта определяем по формуле:

(23)

— — коэффициенты условий работы (зависят от вида, типа грунта и от жесткости конструктивной схемы сооружения, см. приложение П4, табл. Е7);

— — коэффициент достоверности определения характеристик грунта (см. приложение П4, пояснения к формуле Е1);

—  — коэффициенты, зависящие от угла внутреннего трения

— коэффициенты, зависящие от угла внутреннего трения  (приложение П4, табл. Е8);

(приложение П4, табл. Е8);

— — коэффициент, учитывающий особенности совместной работы широкого фундамента с основанием (см. приложение П4, пояснения к формуле Е1);

— b – ширина фундамента;

—  — средневзвешенное значение удельного веса грунта под подошвой фундамента на интервале глубин от отметки заложения подошвы фундамента

— средневзвешенное значение удельного веса грунта под подошвой фундамента на интервале глубин от отметки заложения подошвы фундамента  до глубины

до глубины  ;

;

—  и

и  — см. приложение П4, пояснения к формуле Е1;

— см. приложение П4, пояснения к формуле Е1;

— — средневзвешенное значение удельного веса грунта выше подошвы фундамента;

—  — удельное сцепление грунта на интервале глубин от отметки заложения подошвы фундамента

— удельное сцепление грунта на интервале глубин от отметки заложения подошвы фундамента  до глубины

до глубины  .

.

6.3.1. В первом приближении в формуле (22) следует положить ширину подошвы фундамента равной .

6.3.2. Во всех последующих приближениях следует принимать положить ширину подошвы фундамента, установленную в ходе предыдущего расчета

6.3.3. При выполнении расчетов следует использовать характеристики грунта, представленные в таблице 4.

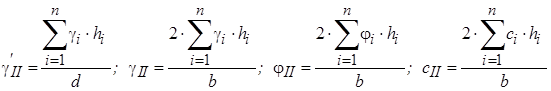

6.3.4. Приведенные характеристики  и

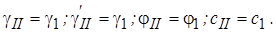

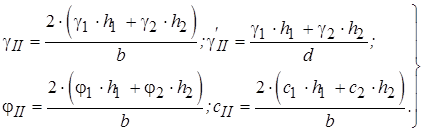

и  для слоистого основания следует определять по формулам (см. также схему на рис.6):

для слоистого основания следует определять по формулам (см. также схему на рис.6):

, (24)

где  — характеристики

— характеристики  — того грунтового слоя;

— того грунтового слоя;  — его толщина;

— его толщина;  — глубина заложения подошвы фундамента;

— глубина заложения подошвы фундамента;  — ширина его подошвы.

— ширина его подошвы.

|

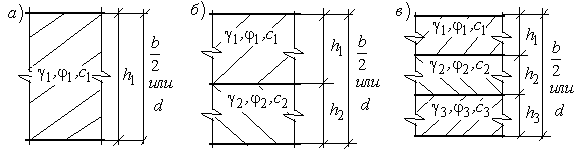

Рис. 6. К определению средневзвешенных характеристик

а) – для однослойного основания; б) – то же, для двухслойного; в) – то же, для трехслойного

Примеры:

1. Для однослойного основания:

2. Для двухслойного основания:

3. Для трехслойного основания: