Основные требования к основаниям и фундаментам включают их достаточную прочность и устойчивость, чтобы выдерживать нагрузки от строений и предотвратить деформации и осадку. Важно, чтобы основание обладало хорошими геотехническими характеристиками, а также учитывались характеристики грунта и окружающей среды.

Кроме того, фундаменты должны обеспечивать долговечность и надежность конструкции в течение всего срока службы, а также быть защитой от возможных экзогенных воздействий, таких как подземные воды или сдвиги грунта. Правильный выбор типа фундамента в зависимости от условий строительства также играет ключевую роль в достижении проектных показателей.

6.4 Требования к основаниям и фундаментам

6.4.1.1 В перечень исходных данных для проектирования основания и фундамента под резервуар должны входить данные инженерно-геологических изысканий (для районов распространения многолетнемерзлых грунтов — данные инженерно-геокриологических изысканий).

Объем и состав инженерных изысканий определяют с учетом действующих нормативных документов* и требований настоящего стандарта.

6.4.1.2 Материалы инженерно-геологических изысканий площадки строительства должны содержать следующие сведения о грунтах и грунтовых водах:

— физико-механические характеристики грунтов (плотность грунтов ρ, удельное сцепление фунтов с, угол внутреннего трения φ, модуль деформации E, коэффициент пористости е, показатель текучести lL и др.);

— расчетный уровень грунтовых вод с учетом прогноза изменения гидрогеологического режима грунтовых вод на период срока службы без учета их объемов.

В районах распространения многолетнемерзлых фунтов изыскания должны обеспечить получение сведений о составе, состоянии и свойствах мерзлых и оттаивающих фунтов, криогенных процессов и образованиях, включая прогнозы изменения инженерно-геокриологических условий проектируемых резервуаров с геологической средой.

6.4.1.3 Число геологических выработок (скважин) определяется площадью резервуара и должно быть не менее четырех (одна — в центре и три — в районе стенки, т. е. 0,9-1,2 радиуса резервуара). В дополнение к скважинам допускается исследование грунтов методом статического зондирования.

При проведении инженерных изысканий следует предусматривать исследование грунтов на глубину активной зоны (ориентировочно 0,4-0,7 диаметра резервуара) в центральной части резервуара и не менее 0.7 активной зоны — в области стенки резервуара. При свайных фундаментах на глубину активной зоны ниже подошвы условного фундамента (острия свай).

В районах с повышенной сейсмической активностью необходимо предусмотреть проведение геофизических исследований грунтов основания резервуаров и микросейсморайонирования.

6.4.1.4 При разработке проектов оснований и фундаментов следует руководствоваться положениями действующих нормативных документов* и требованиями настоящего стандарта.

6.4.2 Основные требования к проектным решениям оснований

6.4.2.1 Грунты, деформационные характеристики которых обеспечивают допустимые осадки резервуаров. следует использовать в естественном состоянии как основание для резервуара.

6.4.2.2 Для грунтов, деформационные характеристики которых не обеспечивают допустимые осадки резервуаров, предусматривают инженерные мероприятия по их упрочнению либо устройство свайного фундамента.

6.4.2.3 Для просадочных грунтов предусматривают устранение просадочных свойств в пределах всей просадочной толщи или устройство свайных фундаментов, полностью прорезающих просадочную толщу.

6.4.2.4 При проектировании оснований резервуаров, возводимых на набухающих грунтах, в случае если расчетные деформации основания превышают предельные, предусматривают проведение следующих мероприятий:

— полная или частичная замена слоя набухающего грунта ненабухающим;

— применение компенсирующих песчаных подушек;

— устройство свайных фундаментов.

6.4.2.5 При проектировании оснований резервуаров, возводимых на водонасыщенных пылеватоглинистых, биогенных грунтах и илах, в случае если расчетные деформации основания превышают допустимые, должно предусматриваться проведение следующих мероприятий:

— устройство свайных фундаментов;

— для биогенных грунтов и илов — полная или частичная замена их песком, щебнем, гравием и т. д.;

— предпостроечное уплотнение грунтов временной пригрузкой основания (допустимо проведение уплотнения грунтов временной нагрузкой в период гидроиспытания резервуаров по специальной программе).

6.4.2.6 При проектировании оснований резервуаров, возводимых на подрабатываемых территориях. в случае если расчетные деформации основания превышают допустимые, должно предусматриваться проведение следующих мероприятий;

— устройство сплошной железобетонной плиты со швом скольжения между днищем резервуара и верхом плиты;

— применение гибких соединений (компенсационных систем) в узлах подключения трубопроводов;

— устройство приспособлений для выравнивания резервуаров.

6.4.2.7 При проектировании оснований резервуаров, возводимых на закарстованных территориях, предусматривают проведение следующих мероприятий, исключающих возможность образования карстовых деформаций:

— заполнение карстовых полостей;

— прорезка карстовых пород глубокими фундаментами;

— закрепление закарстованных пород и (или) вышележащих грунтов.

Размещение резервуаров в зонах активных карстовых процессов не допускается.

6.4.2.8 При применении свайных фундаментов концы свай заглубляют в малосжимаемые грунты и обеспечивают требования к предельным деформациям резервуаров.

Свайное основание может быть как под всей площадью резервуара — «свайное поле», так и «кольцевым» — под стенкой резервуара.

6.4.2.9 Если применение указанных в 6.4.27, 6.4.2.8 мероприятий не исключает возможность превышения предельных деформаций основания (или в случае нецелесообразности их применения), предусматривают специальные устройства (компенсаторы) в узлах подключения трубопроводов, обеспечивающие прочность и надежность узлов при осадках резервуаров, а также устройство для выравнивания резервуаров.

6.4.2.10 При строительстве в районах распространения многолетнемерзлых грунтов при использовании грунтов основания по первому принципу (с сохранением фунтов в мерзлом состоянии в период строительства и эксплуатации) предусматривают их защиту от воздействия положительных температур хранимого в резервуарах продукта. Это достигается устройством проветриваемого подполья типа «Высокий ростверк» или применением теплоизоляционных материалов в сочетании с принудительным охлаждением фунтов — термостабилизацией.

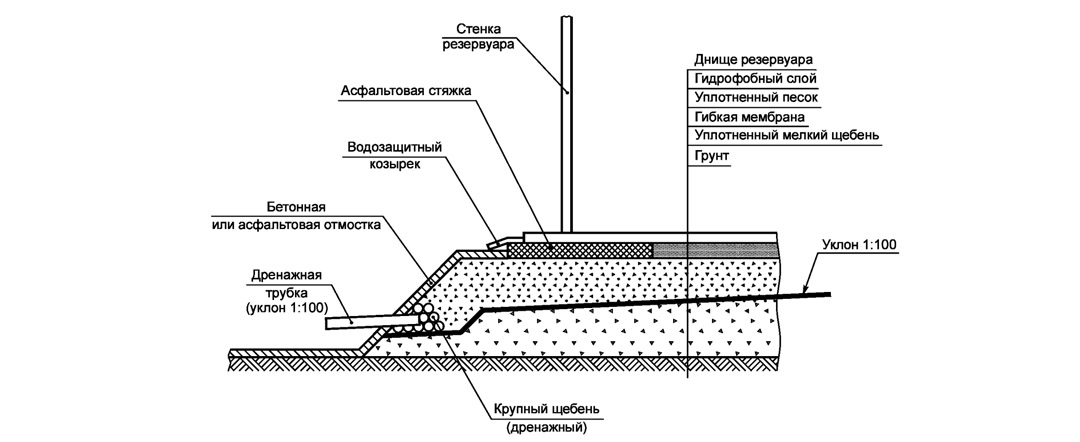

6.4.2.11 Грунтовые подушки следует выполнять из послойно уплотненного при оптимальной влажности фунта, модуль деформации которого после уплотнения должен быть не менее 15 МПа, коэффициент уплотнения — не менее 0,90.

Уклон откоса фунтовой подушки следует выполнять не более 1:1,5.

Ширина горизонтальной части поверхности подушки за пределами окрайки, м, должна быть:

0,7 — для резервуаров объемом не более 1000 м 3 ;

1,0 — для резервуаров объемом более 1000 м 3 и, независимо от объема, для площадок строительства с расчетной сейсмичностью 7 баллов и более.

Поверхность подушки за пределами периметра резервуара (горизонтальная и наклонная части) должна быть защищена отмосткой.

6.4.3 Основные требования к проектным решениям фундаментов

6.4.3.1 В качестве фундамента резервуара может быть использована грунтовая подушка (с железобетонным кольцом под стенкой и без него) либо железобетонная плита. Рекомендуемые конструктивные решения фундаментов резервуаров показаны на рисунках 24-26.

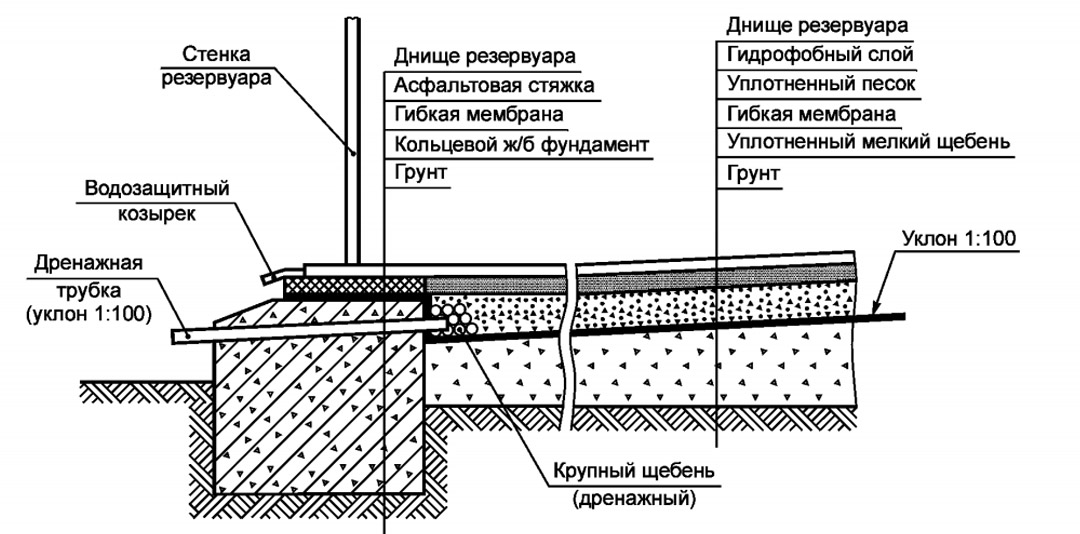

6.4.3.2 Для резервуаров объемом 2000-3000 м 3 под стенкой резервуара устанавливают железобетонное фундаментное кольцо шириной не менее 0,8 м и не менее 1,0 м — для резервуаров объемом более 3000 м 3 . Толщину кольца принимают не менее 0,3 м.

Рисунок 24 — Грунтовая подушка

Рисунок 25 — Кольцевой железобетонный фундамент

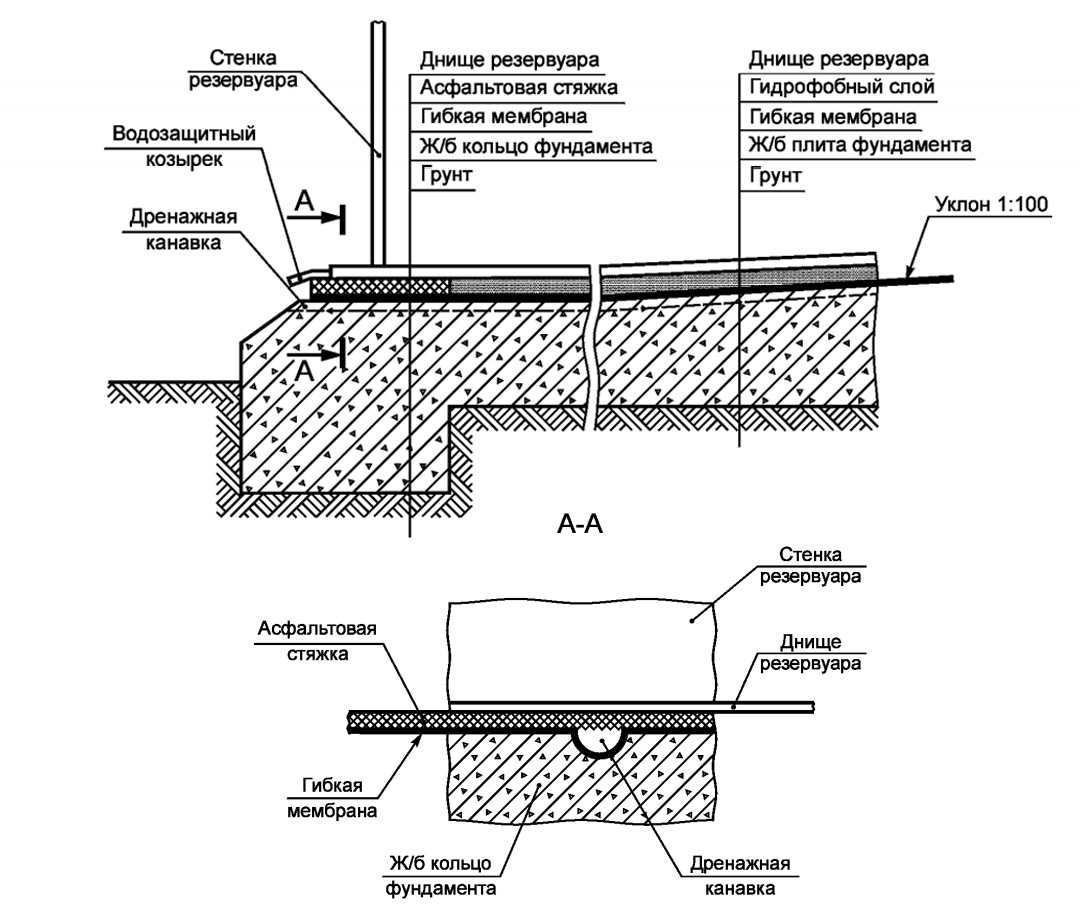

Рисунок 26 — Сплошная железобетонная плита

6.4.3.3 Для площадок строительства с расчетной сейсмичностью 7 баллов и более фундаментное кольцо устраивают для всех резервуаров, независимо от объема, шириной не менее 1,5 м, а толщину кольца принимают не менее 0,4 м. Фундаментное кольцо рассчитывают на основное, а для площадок строительства с сейсмичностью 7 баллов и более — также на особое сочетание нагрузок.

6.4.3.4 Под днищем резервуара должен быть предусмотрен гидроизолирующий слой, выполненный из асфальтобетона по ГОСТ 9128 или песчаного грунта, пропитанного нефтяными вяжущими добавками. Применяемые песок и битум не должны содержать коррозионно-активных агентов. Толщина гидроизолирующего слоя под центральной частью днища — не менее 50 мм, под окрайкой днища — не менее 20 мм.

6.4.3.5 При устройстве фундамента резервуара должно быть предусмотрено проведение мероприятий по отводу грунтовых вод и атмосферных осадков из-под днища резервуара.

6.4.4 Балочные конструкции фундаментов

Для оперативного обнаружения протечек продукта через повреждения днища (коррозионные, механические) допускается применять конструкции с опиранием днища на систему из стальных или бетонных опорных балок, т. е. днище может не иметь сплошного основания.

Расположение опорных балок должно обеспечивать вентиляцию пространства под днищем и не должно затруднять визуальное наблюдение за появлением протечек продукта.

Конструктивные схемы расположения опорных балок показаны на рисунке 27. Согласно этим вариантам стенка резервуара не имеет сплошной кольцевой опоры, поэтому в проекте КМ должны быть рассмотрены вопросы местной устойчивости стенки между опорными балками. Данные варианты опирания днищ рекомендуются для резервуаров, имеющих толщину нижнего пояса не более 14 мм и эксплуатируемых при температуре не более 100°С.

Толщину листов днища при опирании на балки и расстояние между балками следует определять расчетом из условий прочности и деформативности согласно требованиям действующих нормативных документов*.

Днища, не имеющие сплошного основания, должны быть сварены двусторонней автоматической сваркой. Для монтажных соединений днища, располагаемых на опорных балках, допускаются односторонние нахлесточные соединения или стыковые соединения на остающейся подкладке. В качестве подкладки допускается использовать верхний пояс опорной балки.

6.4.5 Нагрузки на основание и фундамент

6.4.5.1 Статические нагрузки на центральную часть днища резервуара определяют, исходя из максимального проектного уровня налива и плотности хранимою продукта или воды при гидроиспытаниях.

Вертикальная и горизонтальная составляющие N0, NR погонной нагрузки на фундаментное кольцо под стенкой резервуара определяются гидростатическим давлением на уровне днища, полным весом стенки и крыши резервуара, включая оборудование и теплоизоляцию, а также снеговой нагрузкой, избыточным давлением и разряжением (вакуумом) в газовом пространстве резервуара. При расчете нагрузок на фундамент необходимо учитывать дополнительное к N0 вертикальное погонное усилие QR, возникающее вследствие отрыва части окраечного кольца от основания, а также горизонтальное погонное усилие NR = F, где F — Qy — kТ (N0 + QR), если F>0, и NR — Qy, если F≤0. Здесь Qy — погонное перерезывающее усилие в уторном узле, kТ — коэффициент трения днища по основанию под стенкой резервуара.

6.4.5.2 При сейсмическом воздействии погонное усилие на фундаментное кольцо увеличивается за счет периодической составляющей опрокидывающего момента на корпус. Амплитуду и частоту нагрузки от сейсмического воздействия определяют при выполнении прочностного сейсмического расчета корпуса резервуара.

* На территории Российской Федерации действует СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии».

Основные требования к основаниям и фундаментам

Наша компания производит все виды фундаментных работ. Мы проводим следующие фундаментные работы: строительство ленточных и столбчатых фундаментов, монолитных и свайных фундаментов, разработку проекта фундамента. А так же наши специалисты выполнят гидроизоляцию и герметизацию фундаментов.

Подземная часть здания и сооружения представляет собой две взаимосвязанные системы «фундамент» — «грунтовое основание», зависящие от конструктивных особенностей надземного сооружения (способа передачи нагрузки, материалов конструкций, пространственной жесткости, назначения и т. д.).

Фундаменты устраиваются для передачи нагрузок от конструкций зданий и сооружений, установленного в них технологического и другого оборудования и полезных нагрузок на грунты основания. Основание, воспринимая эти нагрузки, претерпевает, как правило, неравномерные деформации, что вызывает появление в конструкциях дополнительных перемещений и усилий. Неправильное проектирование, подготовка оснований и возведение фундаментов могут привести к тому, что даже выполненная согласно проекту конструкция сооружения перестанет удовлетворять предъявляемым к ней эксплуатационным требованиям. Мировой опыт строительства показывает, что большинство аварий построенных зданий и сооружений вызвано ошибками, связанными с возведением фундаментов и устройством оснований.

Одной из характерных особенностей неправильного возведения фундаментов является то, что его отрицательное действие проявляется после накопления грунтами основания достаточных деформаций, то есть, как правило, в период эксплуатации сооружения. Известны случаи, когда уже построенные и заселенные здания из-за развития чрезмерных деформаций приходилось срочно подвергать сложным ремонтно-восстановительным работам, а нередко и полностью или частично разбирать. Таким образом, ошибки, допущенные при проектировании и возведении фундаментов, или стремление к неоправданной экономии ресурсов могут потребовать проведения дополнительных мероприятий, стоимость которых во много раз превысит стоимость фундаментов.

Стоимость фундаментов составляет в среднем 12% от стоимости строительства, а в сложных инженерно-геологических условиях может достигать 20-30% и более. Поэтому необоснованное принятие чрезмерно сложных для конкретных условий конструкций фундаментов и производства работ по их возведению приведет к неоправданному удорожанию строительства.

Важно отметить, что технология работ по подготовке оснований и устройству фундаментов и подземных частей зданий во многом отличается от работ по возведению подземных сооружений. В зависимости от типа сооружения, рельефа местности, инженерно-геологических и гидрогеологических условий строительной площадки, климатических и метеорологических условий района строительства, даже времен года, когда выполняются эти работы, технология производства строительных работ может значительно изменяться. Правильный выбор технологии подготовки оснований и устройства фундаментов имеет очень большое значение для надежного и экономичного строительства сооружений.

На основании вышеизложенного можно сформулировать общие требования, предъявляемые в действующих нормативных документах к проектированию оснований и фундаментов:

- обеспечение прочности и эксплуатационных параметров зданий и сооружений (общие и неравномерные деформации не должны превышать допустимых величин);

- максимальное использование прочностных и деформационных свойств грунтов основания, а также прочности материала фундамента;

- достижение минимальной стоимости, материалоемкости и трудоемкости, сокращение сроков строительства.

Соблюдение этих положений основывается на выполнении указанных ниже условий:

- комплексный учет при выборе типа оснований и фундаментов инженерно-геологических и гидрогеологических условий строительной площадки;

- учет влияния конструктивных и технологических особенностей сооружения на его чувствительность к неравномерным осадкам;

- оптимальный выбор методов выполнения работ по подготовке оснований, устройству фундаментов и подземной части сооружений;

- расчет и проектирование оснований и фундаментов с учетом совместной работы системы «основание — фундаменты — конструкции сооружения».

Таким образом, проектирование оснований и фундаментов состоит в выборе типа основания (естественное или искусственное), конструктивного решения (в том числе материала) и размеров фундаментов (глубина заложения, размеры площади подошвы и т. д.), а также определении мероприятий, применяемых для уменьшения влияния деформаций основания на эксплуатационную пригодность и долговечность сооружения.

Требования к основаниям и фундаментам

1.1 В перечень исходных данных для проектирования основания и фундамента под резервуар должны входить данные инженерно-геологических изысканий (для районов распространения многолетнемерзлых грунтов — данные инженерно-геокриологических изысканий).

Объем и состав инженерных изысканий определяют с учетом [9], [10] и требований настоящего стандарта.

1.2 Материалы инженерно-геологических изысканий площадки строительства должны содержать следующие сведения о грунтах и грунтовых водах:

- литологические колонки;

- физико-механические характеристики грунтов (плотность грунтов p, удельное сцепление грунтов с, угол внутреннего трения ф, модуль деформации Е, коэффициент пористости е, показатель текучести IL и др.);

- расчетный уровень грунтовых вод.

В районах распространения многолетнемерзлых грунтов изыскания должны обеспечить получение сведений о составе, состоянии и свойствах мерзлых и оттаивающих грунтов, криогенных процессов и образованиях, включая прогнозы изменения инженерно-геокриологических условий проектируемых резервуаров с геологической средой.

1.3 Число геологических выработок (скважин) определяется площадью резервуара и должно быть не менее четырех (одна — в центре и три — в районе стенки, т. е. 0,9-1,2 радиуса резервуара).

В дополнение к скважинам допускается исследование грунтов методом статического зондирования.

При проведении инженерных изысканий следует предусматривать исследование грунтов на глубину активной зоны (ориентировочно 0,4-0,7 диаметра резервуара) в центральной части резервуара и не менее 0,7 активной зоны — в области стенки резервуара. При свайных фундаментах — на глубину активной зоны ниже подошвы условного фундамента (острия свай).

В районах с повышенной сейсмической активностью необходимо предусмотреть проведение геофизических исследований грунтов основания резервуаров.

1.4 При разработке проектов оснований и фундаментов следует руководствоваться положениями [11], [12], [13] и [1] и требованиями настоящего стандарта.

2 Основные требования к проектным решениям оснований

2.1 Грунты, деформационные характеристики которых обеспечивают допустимые осадки резервуаров, следует использовать в естественном состоянии как основание для резервуара.

2.2 Для грунтов, деформационные характеристики которых не обеспечивают допустимые осадки резервуаров, предусматривают инженерные мероприятия по их упрочнению либо устройство свайного фундамента.

2.3 Для просадочных грунтов предусматривают устранение просадочных свойств в пределах всей просадочной толщи или устройство свайных фундаментов, полностью прорезающих просадочную толщу.

2.4 При проектировании оснований резервуаров, возводимых на набухающих грунтах, в случае если расчетные деформации основания превышают предельные, предусматривают проведение следующих мероприятий:

- полная или частичная замена слоя набухающего грунта ненабухающим;

- применение компенсирующих песчаных подушек;

- устройство свайных фундаментов.

2.5 При проектировании оснований резервуаров, возводимых на водонасыщенных пылевато-глинистых, биогенных грунтах и илах, в случае если расчетные деформации основания превышают допустимые, должно предусматриваться проведение следующих мероприятий:

- устройство свайных фундаментов;

- для биогенных грунтов и илов — полная или частичная замена их песком, щебнем, гравием и т. д.;

- предпостроечное уплотнение грунтов временной пригрузкой основания (допустимо проведение уплотнения грунтов временной нагрузкой в период гидроиспытания резервуаров по специальной программе).

2.6 При проектировании оснований резервуаров, возводимых на подрабатываемых территориях, в случае если расчетные деформации основания превышают допустимые, должно предусматриваться проведение следующих мероприятий:

- устройство сплошной железобетонной плиты со швом скольжения между днищем резервуара и верхом плиты;

- применение гибких соединений (компенсационных систем) в узлах подключения трубопроводов;

- устройство приспособлений для выравнивания резервуаров.

2.7 При проектировании оснований резервуаров, возводимых на закарстованных территориях, предусматривают проведение следующих мероприятий, исключающих возможность образования карстовых деформаций:

- заполнение карстовых полостей;

- прорезка карстовых пород глубокими фундаментами;

- закрепление закарстованных пород и (или) вышележащих грунтов.

Размещение резервуаров в зонах активных карстовых процессов не допускается.

2.8 При применении свайных фундаментов концы свай заглубляют в малосжимаемые грунты и обеспечивают требования к предельным деформациям резервуаров.

Свайное основание может быть как под всей площадью резервуара — «свайное поле», так и «кольцевым» — под стенкой резервуара.

2.9 Если применение указанных мероприятий (см. 2.7, 2.8) не исключает возможность превышения предельных деформаций основания или, в случае нецелесообразности их применения, предусматривают специальные устройства (компенсаторы) в узлах подключения трубопроводов, обеспечивающие прочность и надежность узлов при осадках резервуаров, а также устройство для выравнивания резервуаров.

2.10 При строительстве в районах распространения многолетнемерзлых грунтов при использовании грунтов основания по первому принципу (с сохранением грунтов в мерзлом состоянии в период строительства и эксплуатации [35]) предусматривают их защиту от воздействия положительных температур хранимого в резервуарах продукта. Это достигается устройством проветриваемого подполья «Высокий ростверк» или применением теплоизоляционных материалов в сочетании с принудительным охлаждением грунтов — «термостабилизацией».

2.11 Грунтовые подушки должны выполняться из послойно уплотненного при оптимальной влажности грунта, модуль деформации которого после уплотнения должен быть не менее 15 МПа, коэффициент уплотнения — не менее 0,90.

Уклон откоса грунтовой подушки следует выполнять не более 1:1,5.

Ширина горизонтальной части поверхности подушки за пределами окрайки должна быть:

- 0,7 м — для резервуаров объемом не более 1000 м 3 ;

- 1.0 м — для резервуаров объемом более 1000 м 3 и, независимо от объема, для площадок строительства с расчетной сейсмичностью 7 и более баллов.

Поверхность подушки за пределами периметра резервуара (горизонтальная и наклонная части) должна быть защищена отмосткой.

3 Основные требования к проектным решениям фундаментов

3.1 В качестве фундамента резервуара может быть использована грунтовая подушка (с железобетонным кольцом под стенкой и без него) либо железобетонная плита.

3.2 Для резервуаров объемом 2000 м 3 и более под стенкой резервуара устанавливают железобетонное фундаментное кольцо шириной не менее 0,8 м для резервуаров объемом не более 3000 м 3 и не менее 1,0 м — для резервуаров объемом более 3000 м 3 . Толщина кольца принимается не менее 0,3 м.

3.3 Для площадок строительства с расчетной сейсмичностью 7 баллов и более фундаментное кольцо устраивают для всех резервуаров, независимо от объема, шириной не менее 1,5 м, а толщину кольца принимают не менее 0,4 м. Фундаментное кольцо рассчитывают на основное, а для площадок строительства с сейсмичностью 7 баллов и более — также на особое сочетание нагрузок.

3.4 Под всем днищем резервуара должен быть предусмотрен гидроизолирующий слой, выполненный из песчаного грунта, пропитанного нефтяными вяжущими добавками, или из рулонных материалов. Применяемые песок и битум не должны содержать коррозионно-активных агентов.

3.5 При устройстве фундамента резервуара должно быть предусмотрено проведение мероприятий по отводу грунтовых вод и атмосферных осадков из-под днища резервуара.

- Требования к металлоконструкциям резервуаров

- Требования к выбору стали

- Требования к расчету конструкций

- Требования к защите резервуаров от коррозии

- Требования к проекту производства монтажно-сварочных работ

- Требования к основаниям и фундаментам

- Требования к оборудованию для безопасной эксплуатации резервуаров