Требования к поверхности фундаментов являются ключевыми для обеспечения их надежности и долговечности. Поверхность фундамента должна быть ровной, чтобы равномерно распределять нагрузки от здания и предотвращать появление трещин. Кроме того, важно, чтобы она была очищена от посторонних материалов, таких как грязь и кора, которые могут ослабить сцепление с бетонной массой.

Кроме того, поверхность должна быть обработана для предотвращения воздействия влаги и агрессивных факторов окружающей среды. Важно учитывать также параметры прочности и устойчивости к деформациям, что гарантирует долговечность конструкций в условиях эксплуатации. Правильная подготовка поверхности фундамента способствует снижению рисков, связанных с обрушением и деформацией в дальнейшем.

Требования к поверхности фундаментов

Основные требования, которые предъявляются к фундаментам: прочность, устойчивость на опрокидывание вокруг одной из граней и скольжение в плоскости подошвы, сопротивляемость влиянию грунтовых и агрессивных вод и влиянию атмосферных воздействий (морозостойкость), долговечность, отвечающая сроку службы зданий, индустриальное^ конструкций и экономичность.

Глубина заложения фундаментов устанавливается с учетом назначения зданий, наличия в них подвалов, подземных коммуникаций и фундаментов под оборудование; величины и характера нагрузок, действующих на основание; глубины заложения фундаментов примыкающих зданий и сооружений; геологических и гидрогеологических условий строительной площадки (виды грунтов и их физическое состояние; уровень грунтовых вод и возможность колебания и изменения его в период строительства и эксплуатации зданий, наличие верховодки), а также климатических особенностей района строительства; возможности пучения грунтов при промерзании и осадки при оттаивании.

Под наружные стены и колонны, возводимые на всех грунтах, за исключением скальных, глубину заложения фундаментов принимают не менее 0,5 м. В пучинисгых глинистых мелкозернистых и пылевагых влажных песках и илистых грунтах глубина заложения фундаментов под наружные стены и колонны назначается ниже глубины промерзания грунта. В тех же грунтах глубина заложения фундаментов под стены и колонны зданий, имеющих неотапливаемые подвалы или подполья, назначается равной половине глубины промерзания грунта, считая от пола подвала.

Глубину заложения фундаментов внутренних стен и колонн отапливаемых зданий назначают без учета промерзания грунта.

Минимальная глубина заложения фундаментов под внутренние стены принимается для сборных фундаментов 0,2 м, для монолитных (бетонных, бутобетонных, бутовых) — 0,5 м.

Переходы подошв фундаментов от высокой отметки к более низкой делают уступами высотой по 0,5—0,6 м и длиной 1 —1,2 м.

По конструкции фундаменты бывают ленточными, столбчатыми (одиночными), сплошными (плитными) и свайными.

В зависимости от работы фундаментов под нагрузкой их подразделяют на жесткие, работающие преимущественно на сжатие, и гибкие, испытывающие, помимо сжатия, значительные растягивающие и скалывающие напряжения. Жесткие фундаменты обычно выполняют из бетона, бутобетона, естественных камней (бутовая кладка) и кирпича. Гибкие фундаменты выполняют из железобетона.

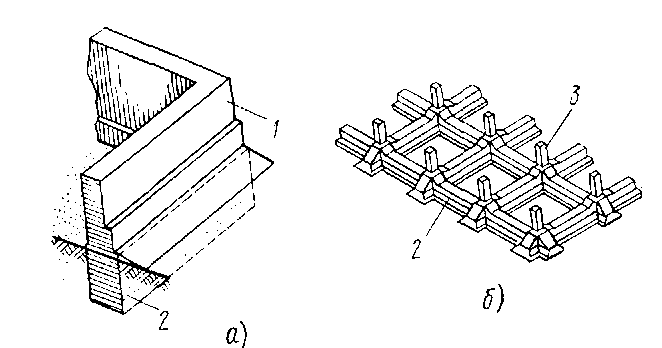

Ленточные фундаменты выполняют в виде непрерывной стенки, загруженной вышележащей несущей или самонесущей стеной, или в виде перекрестных железобетонных балок, воспринимающих в местах их пересечения нагрузку от колонн.

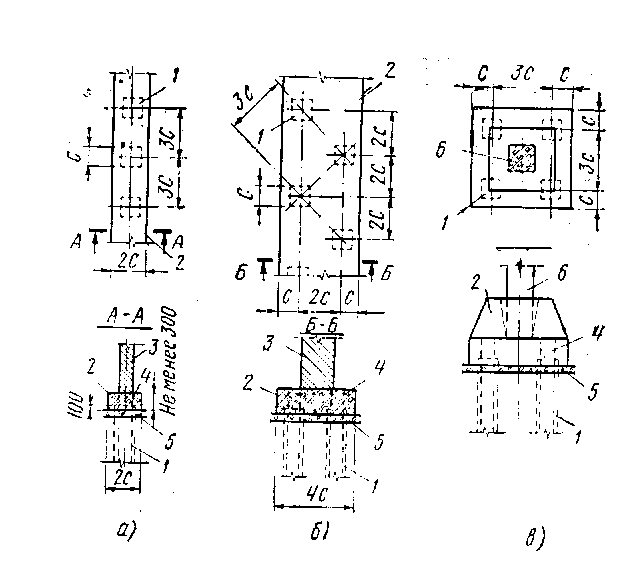

Рис. 1. Ленточные фундаменты: а — под стоны, б — пол колонны; 1 — стена здания, 2 — ленточный фундамент, 3 – колонны

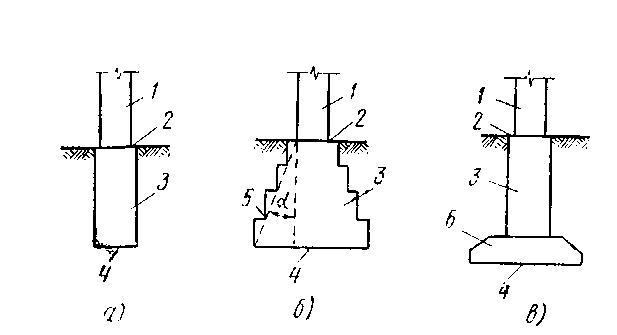

Рис. 2. Формы поперечных сечений ленточных фундаментов: а — прямоугольная, б — ступенчатая, в — прямоугольная с опорной подушкой; 1 — стена, 2—обрез, 3 — фундамент, 4 — подошва, 5 — уступ, 6 — опорная подушка

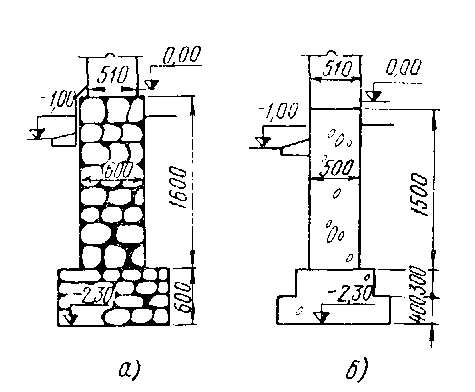

Рис. 3. Ленточные монолитные фундаменты

В поперечном сечении ленточные фундаменты могут быть прямоугольными. Такая форма поперечного сечения возможно лишь при небольших нагрузках на фундамент или при высокой несущей способности грунта основания. Чаще подошву фундамента делают шире, чем его верхнюю часть. В этом случае фундамент имеет в сечении ступенчатую (с уступами) форму.

Уширение подошвы фундамента до требуемых размеров осуществляется также путем устройства фундаментов прямоугольной формы с уширенной опорной подушкой, выполненной из железобетона.

Стенки ленточных фундаментов в зданиях с подвалами и подпольями одновременно являются и подземными частями стен подвалов и подполий. В этом случае уступы и подушку для уширения опорной части фундаментов располагают ниже пола подвалов и подполий.

Ленточные фундаменты выполняют из бутовой и кирпичной кладки, бутобетона, монолитного бетона и железобетона, сбор- пых бетонных и железобетонных элементов.

Монолитные ленточные фундаменты из бутовой кладки не экономичны, трудоемки в изготовлении, так как их приходится выкладывать вручную. В настоящее время их применяют ограниченно под здания малой этажности !и в районах, где бутовый камень является местным материалом. Менее трудоемки бутобетонные фундаменты, так как выполнение их может быть механизировано. Наиболее экономичны бутобетонные фундаменты прямоугольного поперечного сечения, когда их можно выполнять без опалубки непосредственно в отрытых в грунте траншеях.

Из монолитного железобетона выполняются также ленты- балки фундаментов под колонны.

Наиболее прогрессивны сборные бетонные и железобетонные фундаменты, изготовляемые на заводах. Такая конструкция фундаментов более индустриальна, позволяет максимально механизировать производство работ и сократить сроки устройства фундаментов. Преимущество сборных фундаментов особенно сказывается при выполнении работ в зимнее время.

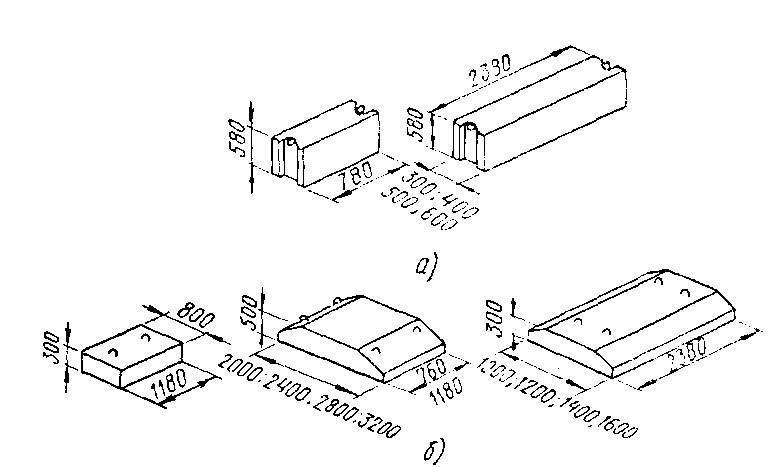

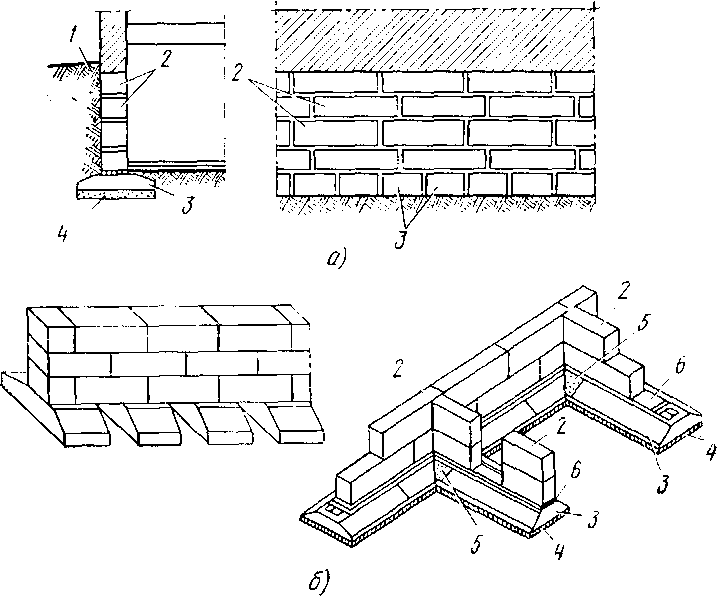

Сборные ленточные фундаменты выполняют из бетонных стеновых блоков в виде прямоугольных параллелепипедов, укладываемых непосредственно на грунт или на железобетонные блоки — подушки прямоугольного или трапециевидного поперечного сечения.

Рис. 4. Сборные блоки фундаментов: а — стеновые бетонные фундаментные блоки, б — фундаментные блоки-подушки

Рис. 5. Ленточные сборные фундаменты из блоков; а — непрерывный, б — прерывистый; 1 — отмостка, 2 — стеновой фундаментный блок, 3 — фундаментный блок-подушка, 4 — песчаная подготовка. 5 — участок, бетонируемый на месте, 6 — железобетонный пояс

Стеновые фундаментные блоки изготовляют из обыкновенного тяжелого бетона и силикатобетона, а сплошные блоки также из бутобетона. Бетон фундаментных стеновых блоков по прочности может быть выше, чем прочность опирающихся на них надземных стен здания, поэтому толщину таких блоков можно принимать тоньше стен здания, но не более чем на 130 мм.

Железобетонные фундаментные блоки-подушки изготовляют из тяжелого бетона с армированием сварными сетками.

При укладке стеновых фундаментных блоков и блоков-подушек поверхность основания из песчаных грунтов тщательно выравнивают, а при прочих грунтах под блоки подсыпают слой песка толщиной около 10 см и утрамбовывают.

Фундаментные стеновые блоки и блоки-подушки укладывают на основание вплотную один к другому или с промежутками от 0,2 до 0,9 м и такие фундаменты называют прерывистыми.

При прерывистых фундаментах меняется распределение напряжений в грунте основания. Промежутки между блоками заполняют плотно утрамбованным грунтом.

При возведении зданий со сборными ленточными фундаментами, исключая прерывистые, на слабых сильносжимаемых и неоднородных грунтах поверх фундаментных блоков-подушек укладывают армированный по всему периметру здания шов толщиной 30—50 мм или железобетонный пояс толщиной 100— 150 мм. Такой же шов или пояс укладывают по верхней поверхности (обрезу) фундамента.

Стенки фундаментов монтируют из нескольких (в зависимости от глубины фундамента) рядов стеновых блоков на растворе с перевязкой швов в каждом ряду. В местах примыкания поперечных стен фундаментов к продольным швы между блоками перевязывают и в горизонтальные швы закладывают сварные стальные сетки из стержней диаметром 6—10 мм.

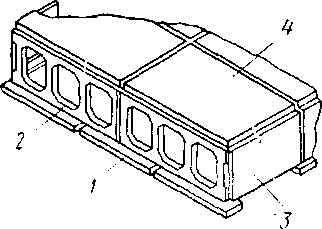

Рис. 6. Фундаменты из крупноразмерных элементов под крупнопанельное здание: 1 — железобетонные блоки-подушки, 2 — железобетонные па- цели — безраскосные фермы, 3 — цокольные стеновые панели, 4 — перекрытие

В ряде полносборных крупнопанельных зданий с поперечными несущими стенами ленточные фундаменты выполняют из крупноразмерных сборных элементов.

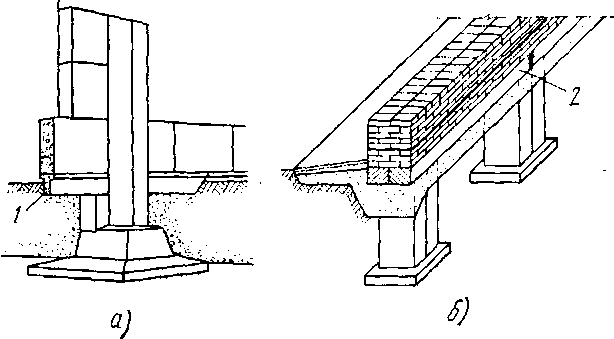

Рис. 7. Опирание степ на столбчатые фундаменты: а — с фундаментными балками, б —с перемычками: 1 — фундаментная балка, 2 — перемычка

Столбчатые фундаменты устраивают под малоэтажные здания, когда нагрузка на основание невелика и давление на грунт при ленточных фундаментах было бы значительно меньше нормативного, а также когда слой грунта, служащий основанием под здание, расположен на большой глубине. Столбчатые фундаменты широко применяют под отдельно стоящие опоры (колонны, столбы гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданий с полным и неполным каркасом).

При опирании на столбчатые фундаменты несущих и самонесущих стен по верху таких фундаментов укладывают фундаментные балки или перемычки. Для предохранения фундаментных балок и перемычек от пучения грунта под них подсыпают подушки из песка или шлака толщиной 0,5—0,6 м. Подушки из шлака предохраняют также от промерзания полы в месте примыкания их к наружным стенам.

Столбчатые фундаменты бывают монолитными и сборными.

Монолитные столбчатые фундаменты выполняют из бутовой кладки, бутобетона, бетона и железобетона.

Монолитные фундаменты из бутовой кладки, бутобетона и бетона устраивают обычно под малоэтажные здания в отдельно отрытых ямах под каждый фундамент.

Монолитные железобетонные, а также бетонные фундаменты применяют при больших нагрузках на них, когда размеры фундаментов настолько велики, что их делать сборными нецелесообразно.

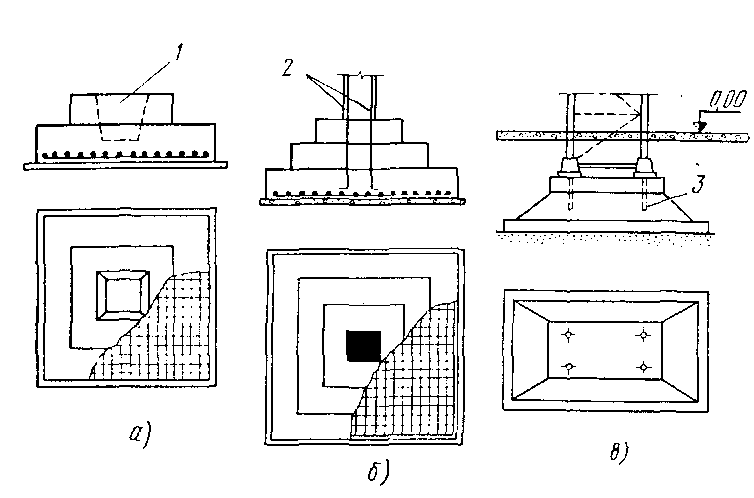

В монолитных фундаментах под сборные железобетонные колонны в верхней их части устраивают гнездо-стакан U в который заделывают нижний конец колонны. При монолитных железобетонных колоннах из фундаментов вверху делают выпуски арматуры для прикрепления к ним арматурного каркаса колонны. При установке на монолитный фундамент металлических колонн в фундамент заделывают анкерные болты, укладывают опорные металлические нлпты или балочки в зависимости от принятой точности выполнения металлических колонн и способов их выверки и закрепления в фундаменте.

Монолитные железобетонные и бетонные фундаменты устраивают по слою щебня толщиной 5—10 см, втрамбованного в грунт основания.

Сборные столбчатые фундаменты выполняют из железобетона и бетона. Сборные столбчатые фундаменты под степы малоэтажных зданий показаны на рис. 8, б.

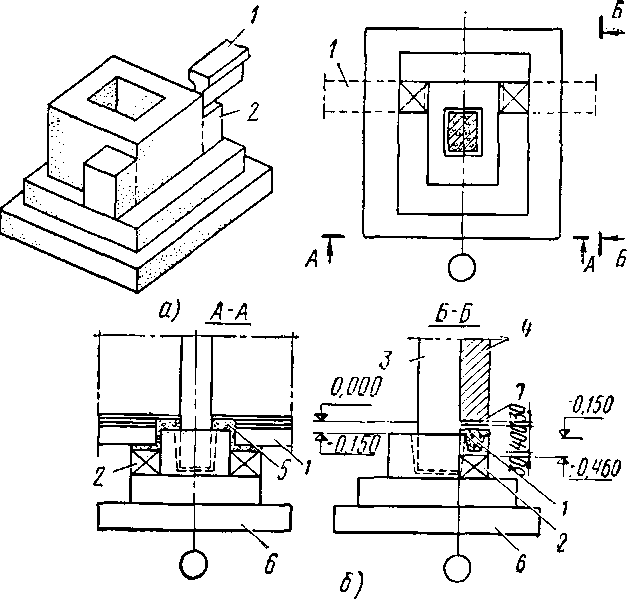

Сборные столбчатые железобетонные фундаменты под колонны каркасов зданий выполняют в виде целых или составных башмаков. Наибольшее распространение имеют железобетонные башмаки стаканного типа под сборные железобетонные колонны. При больших нагрузках от колонн размеры башмаков могут быть настолько большими, что их транспортирование и монтаж целиком становятся затруднительными. В этом случае применяют фундаменты, состоящие из нескольких элементов, — блоков и плит.

Заглубление башмаков стаканного типа в землю может быть настолько велико, что до монтажа в них колонн нельзя производить обратную засыпку котлованов под фундаменты и устройство подготовки под полы. Это не позволяет заканчивать работы пулевого цикла до монтажа колонн. Чтобы этого избежать, применяют фундаменты с повышенным блоком стакана, верхний обрез которого располагается на 15 см ниже чистого пола здании.

Фундаменты под двухветвсвые сборные железобетонные колонны выполняют в виде одного блока с двумя стаканами под копны двух ветвей колонны и из двух блоков, в каждом из которых имеется по одному стакану.

Сборные столбчатые фундаменты укладывают на тщательно выровненную поверхность основания из песчаных грунтов, а при других грунтах лод фундаменты подсыпают с утрамбовкой слой песка около 10 см.

Для опирания стен на столбчатые фундаменты укладывают фундаментные балки. Их укладывают либо на обрезы фундаментов, либо на опорные столбики, устанавливаемые на растворе (или подбетоненные) на уступах фундамента. Фундаментные балки в промышленных зданиях монтируют так, чтобы их верхняя поверхность была на 3 см ниже отметки чистого пола, которая обычно бывает на 15 см выше поверхности земли вокруг здания.

По верху фундаментной балки настилают гидроизоляцию, предохраняющую стены здания от увлажнения. Гидроизоляцию устраивают обычно из двух слоев рулонного материала на мастике.

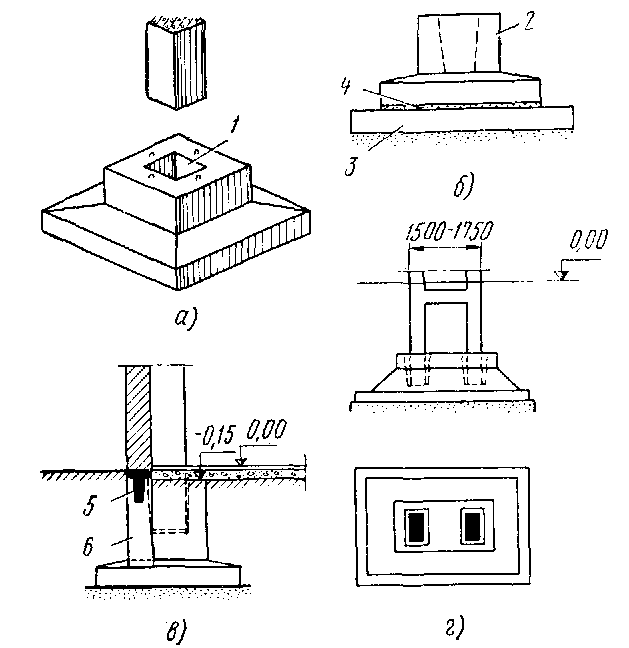

Рис. 9. Монолитные железобетонные фундаменты: а — сборную железобетонную колонну, б — под МОНОЛИТНУЮ железобетонную колонну, в — под металлическую колонну; 1 — гнездо-стакан. 2 — выпуск арматуры, 3 — анкерные болты

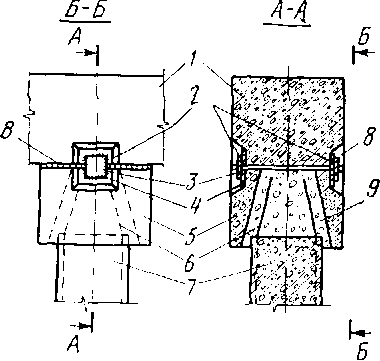

Рис. 10. Сборные железобетонные фундаменты под сборные железобетонные колонны: а — целый башмак стаканного типа, б — составной фундамент из блока и плиты, в — фундамент с повышенным блоком стакана, г — под двухветвевую колонну из одного блока; 1 — гнездо (стакан) под колонну, 2 — верхний блок со стаканом, 3 — плита, 4 — раствор, 5 — фундаментная балка, 6 — бетонный столбик для опирання фундаментной балки

Рис. 11. Укладка фундаментных балок на столбчатые фундаменты: а — общий вид. б — план и разрезы; 1 — фундаментная балка, 2 — опорный бетонный столбик, 3 — колонна, 4 — стена, 5 — бетон, б — фундамент, 7 — слой гидроизоляции

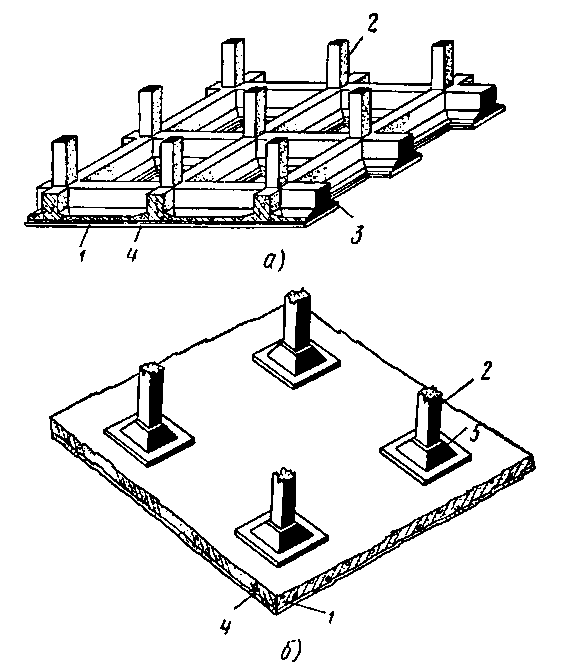

Сплошные (плитные) фундаменты устраивают при больших .нагрузках и слабых грунтах под всей площадью здания или отдельной ее частью с повышенными нагрузками.

Такие фундаменты представляют собой сплошную монолитную ребристую железобетонную плиту или железобетонную безбалочную плиту.

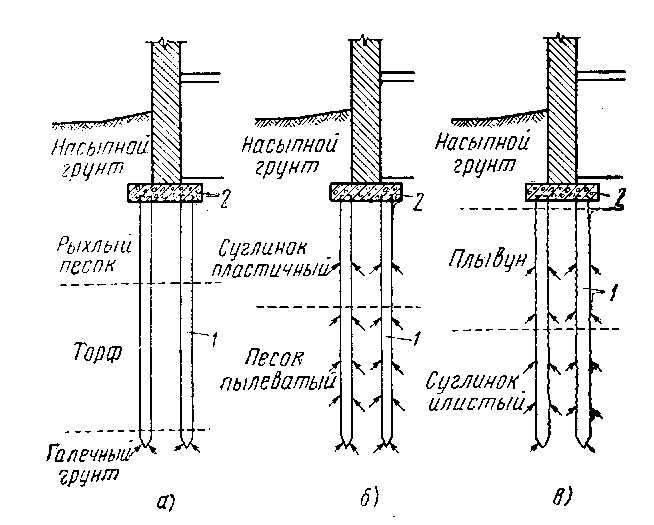

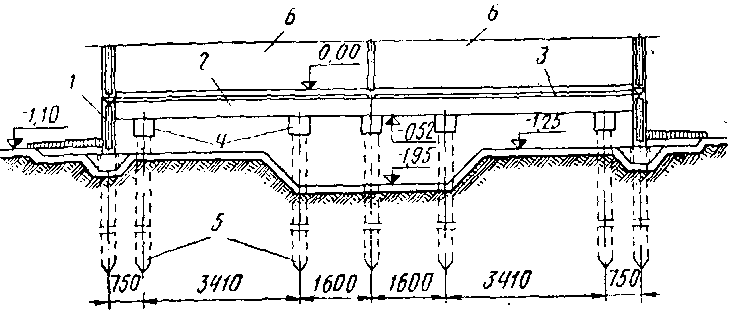

Свайные фундаменты раньше применяли только при возведении зданий на слабых грунтах или при залегании плотных грунтов на значительной глубине от поверхности фундаментов. В последнее время свайные фундаменты из -коротких свай получили широкое распространение при строительстве гражданских и промышленных зданий и на хороших грунтах. Замена ленточных, столбчатых и сплошных фундаментов свайными при хороших грунтах позволяет уменьшить объем земляных работ и объем материала и сборных конструкций для устройства фундаментов. Кроме того, свайные фундаменты обладают меньшими осадками и имеют еще ряд преимуществ.

Рис. 12. Сплошные фундаменты: а — ребристая плита, б — безбалочная плита; 1 — монолитная железобетонная плита, 2 — колонна, 3 — ребро плиты, 4 — щебеночная подготовка, 5 — монолитный башмак

По способу их устройства сваи подразделяют на погружные (прежнее название забивные), погружаемые в грунт забивкой, вибрированием, вдавливанием, завинчиванием и другими способами, и набивные, изготовляемые из бетона или железобетона непосредственно на месте их расположения под сооружением в предварительно пройденных в грунте скважинах.

По способу передачи нагрузки на грунт различают два вида свай: сваи-стойки, которые, проходя через слой слабого грунта, опираются на глубоко заложенный слой плотного грунта, висячие сваи, или сваи трения, которые до плотного грунта не доходят, а удерживаются в слоях слабого грунта в основном за счет сил трения между боковой поверхностью сваи и уплотненным вокруг нее грунтом и частично за счет сопротивления грунта под концами сваи. Так же работают сваи, погружаемые и в хорошие грунты.

Рис. 13. Свайные фундаменты: а — сваи-стойки, б — висячие сваи погружные (забивные), в — висячие набивные сваи; 1 — сваи, 2 — ростверк

Рис. 14. Расположение свай в плане: а — в один ряд, б — в два ряда в шахматном порядке. в — куст из четырех свай; 1 — сваи, 2 — железобетонный ростверк, 3 — стена, 4 — арматура головки сваи, 5 — подготовка из щебня или бетона, 6 — колонна

Расположение свай в плане зависит от вида несущих конструкций здания и несущей способности свай. Под стены сваи устанавливают в один ряд, в два ряда или несколько параллельных рядов. Сваи отдельных рядов размещают в шахматном порядке или друг против друга. Под отдельными опорами сваи располагают кустами.

Для обеспечения совместной и равномерной работы свай их перекрывают сборными, сборно-монолитными или монолитными железобетонными балками или плитами, называемыми ростверками, непосредственно по которым располагаются несущие конструкции здания.

При устройстве сборного ростверка на сваи укладывают сборные оголовки с полостями в виде усеченного конуса. Головки железобетонных свай, погруженных в грунт, срубают под проектную отметку, в результате чего обнажается арматура. Концы оголенной арматуры заводят в конусную полость оголовка, которая затем заполняется бетонной смесью. После бетонирования оголовков на них укладывают сборные элементы ростверка и сваривают закладные детали.

При устройстве монолитных ростверков оголенные прутки арматуры сваи заводят в опалубку монолитного ростверка и бетонируют.

На рис. 16 показано устройство свайного фундамента со сборным ростверком под крупнопанельный жилой дом с поперечными несущими стенами. Сваи изготовляют из дерева, железобетона, бетона и стали.

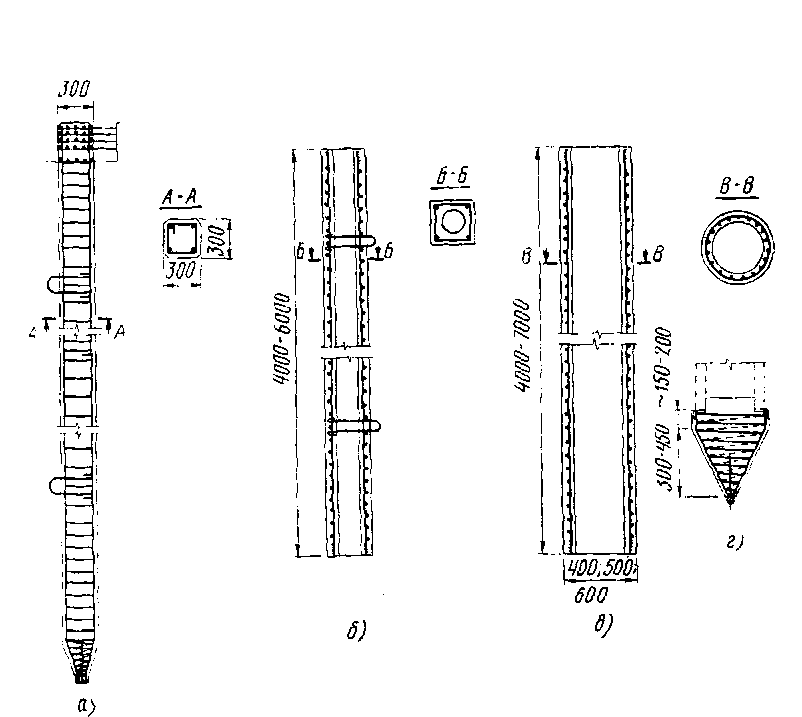

Железобетонные сваи бывают призматическими прямоугольного или квадратного сечения, сплошными и с круглой полостью, а также цилиндрические кольцеобразного сечения с нижней открытой полостью и с надеваемым на нижний конец башмаком.

Рис. 15. Деталь сопряжения железобетонной сваи со сборным ростверком: 1 — элемент сборного ростверка, 2 — закладные детали ростверка, 3 — накладки для соединения закладных деталей ростверка и оголовка, 4 — закладные детали оголовка, 5 — оголовок, 6 — оголенная арматура сваи, 7 —свая. 8 — цементный раствор, 9 — бетон

Набивные бетонные и железобетонные сваи устраивают в пробуренных в грунте скважинах. Для этого в грунт забивают обсадные металлические трубы со съемным башмаком, которые при бетонировании извлекают. Есть и другие способы. Забитую в грунт трубу без съемного башмака бетонируют, не извлекая трубы. Делают набивные сваи и сваи с пятой, уширенной взрывом или бурением на дне скважины.

Рис. 16. Свайный фундамент со сборным ростверком под крупнопанельный дом: 1 — цокольная панель, 2 — ростверк, 3 — перекрытие над подпольем, 4 — оголовки, 5 — сваи, 6 — панели первого этажа поперечных несущих стен

Рис. 17. Виды железобетонных погружных свай: а — сплошная квадратного сечения, б — квадратная с круглой полостью, в — цилиндрическая кольцеобразного сечения, г — башмак сваи кольцеобразного сечения

Деревянные сваи изготовляют из бревен хвойных пород. Нижний конец сваи для облегчения погружения в грунт заостряют, а на верхний конец сваи насаживают металлическое кольцо- бугель, предохраняющее головку сваи от разрушения при забивке. В грунтах, содержащих гравий, гальку и другие твердые включения, на нижний конец (острие) сваи надевают металлический башмак. Применяют клееные деревянные сваи из нескольких досок.

Деревянные сваи, хотя и имеют ряд преимуществ — простота изготовления, небольшой вес и достаточно высокая прочность, — применяются только в случае заглубления верха сваи ниже наинизшего уровня грунтовых вод, так как в условиях переменной влажности они загнивают, а под водой срок их службы не ограничен.

Требования к классу бетонной поверхности

Благодаря ЖБИ архитекторам удается строить сложные и очень красивые здания и сооружения. При этом они уделяют особе внимание поверхности бетона, так как она должна быть качественной, однородной, долговечной и привлекательной. Именно из-за этого стоит детально разобрать требования к бетонным поверхностям, а также способы их выравнивания и ремонта. Благодаря этому любой человек может качественно оклеить или отделать стены зданий и помещений, а также покрыть кровлю и пол.

Для чего выравнивается поверхность бетона

Бетонные изделия обязаны отвечать заявленным производителями размерам, а также они должны обладать ровной поверхностью и хорошей адгезией, чтобы можно было быстро покрывать их отделочными материалами. Кроме того, бетонные (железобетонные) сооружения часто эксплуатируются в неблагоприятных условиях, поэтому небольшие неровности и углубления, заполненные водой, могут стать причиной разрушения бетонного покрытия. Например, в результате разности температур из глубинных слоев (через поры) к верхнему слою бетона выталкивается вода, которая его разрушает.

Поэтому улучшить отвод воды с поверхности бетона позволяет шлифование шероховатостей и затирка углублений. Это требуется делать на дорожных и аэродромных покрытиях, полах, внутренних стенах и фасадах строений. Кроме того, выравнивание поверхности бетона позволяет повысить привлекательность и адгезию ЖБИ, поэтому на них можно наносить и наклеивания различные отделочные материалы (краски, гидроизоляционные материалы, обои и т.д.).

Качество бетонных поверхностей в нашей стране регламентируют ГОСТы, технические условия (ТУ) и СНиПы.

Способы выравнивания поверхности бетона

Выравнивается бетонная поверхность в основном с помощью шлифования, оштукатуривания и самовыравнивающихся стяжек.

В первом случае используют специальные шлифовальные машинки и болгарки со шлифовальными кругами (чашами). Если используют болгарки, то на них ставят шлифовальные диски (чаши) зернистостью 40 — 60, которыми обрабатывают поверхность. Если за один раз не удается получить требуемого результата, то процедуру повторяют. На финальном этапе бетон полируют шлифовальными дисками (чашами) зернистостью от 80, постепенно ее увеличивая. При этом можно использовать сухой или влажный способ обработки поверхности.

Важно! В процессе механической обработке выделяется пыль и могут отлетать небольшие частицы бетона, поэтому необходимо надевать рукавицы, респиратор и очки.

Выравнивают стены и потолки также с помощью штукатурки. Используется цементная смесь с крупнозернистым или мелкозернистым песком. При этом для качественного сцепления штукатурки с поверхностью может использоваться металлическая проволочная сетка. Её крепят к поверхности чаще всего с помощью дюбелей. Точек крепления на 1 м2 должно быть не менее двадцати, так этот минимум прописан в СНиП.

Полы же выравнивают самовыравнивающимися стяжками. Для этого на предварительно подготовленную (очищенную от пыли и грязи) поверхность наливают специальную самовыравнивающуюся смесь, которая полностью покрывает неровности и углубления. Классическим черновым вариантом является смесь на основе цемента, песка и других наполнителей.

Категория и класс поверхности бетона

Качество бетонных поверхностей должно отвечать действующим в нашей стране техническим нормам. Причем предъявляют особые требования к лицевым, окрашиваемым и оклеиваемым элементам. Менее требовательны к второстепенным поверхностям.

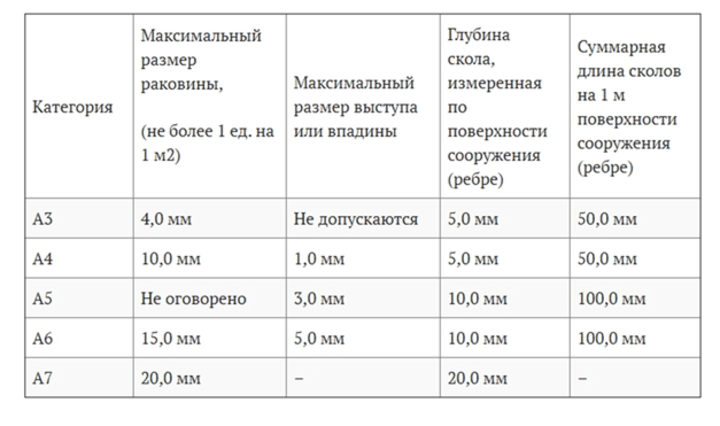

Для определения качества поверхности замеряют линейную разницу между неровностями и впадинами на единице длины и по этим данным устанавливают её класс А3, А4, А5, А6 или А7. Все параметры этих классов прописаны в ГОСТе 13015.0-83, который распространяется на все элементы с прямолинейными поверхностями. Критерии криволинейных поверхностей (на них действуют более строгие правила) указывают в рабочей документации.

Для получения требуемого качества поверхности в производстве ЖБИ используют подходящие по фракции сыпучие материалы, способы заливки, уплотнения и ухода. Также нужно не забывать про транспортировку ЖБИ, потому что в процессе перевозки бетонные изделия тоже часто повреждаются.

Быстро определить класс поверхности бетона позволяет приведенная ниже таблица.

Кроме того, ГОСТ 13015.0-83 также регламентирует допустимые и недопустимые дефекты данной поверхности.

- Оголенная арматура за исключением монтажных выпусков, с помощью которых соединяют все элементы в единое целое (их указывают на чертежах).

- Ржавчина и жировые пятна (кроме А7).

- Неуплотненные участки.

- Трещины >0,1 мм на конструкциях, установленных на улице, не более 0,2 мм на изделиях, эксплуатируемых в помещениях.

- Раковины (сколы) на поверхностях следующих классов:

- класс поверхностей бетона А3 – ⌀ >4 мм, глубина >2 мм (глубина 5 мм, общая длина >50 мм на 1 м ребра);

- А4 – ⌀ >10 мм, глубина >2 мм (глубина 5 мм, общая длина >50 мм на 1 м ребра);

- А6 – ⌀ >15 мм, глубина >5 мм (глубина 10 мм, общая длина >100 мм на 1 м ребра);

- А7 – ⌀ >20 мм, глубина 20 мм (общая длина не указана).

Важно! Если на поверхности имеются недопустимые дефекты, то во многих случаях их можно устранить приведенными ниже способами.

- грузоподъемные отверстия и отверстия для анкеров или шпилек;

- следы от опалубки;

- для второстепенных сторон — элементы проводки и креплений.

Все монтажные элементы должны быть зачищены от брызг и наплывов. Чтобы бетонные конструкции отвечали всем требованиям необходимо затирать на них впадины и шлифовать все имеющиеся неровности.

Устранение дефектов

Если на поверхности имеются большие дефекты, то заливают часть конструкции заново. При этом дефектный участок зачищают до нормального бетона, после чего выполняют ремонт. Чаще для этих работ используют смеси, изготовленные на основе высокопрочных цементов или быстротвердеющие цементы, полимеррастворы и фибробетон.

Самое главное в этом процессе добиться прочного сцепления основания с заливаемым слоем, поэтому применяют специальные технологии, позволяющие усилить эту связь. Часто для этого заливают рубашки или наносят ремонтный слой толщиной >10 см.

Бетонируемый участок должен хорошо заглубляться, чтобы он был необходимой толщины. Хорошего результата позволяет добиться армирование с помощью стальной сетки. Её крепят к старому бетону дюбелями или другими способами. При этом предварительно основание очищают и промывают. Необходимо хорошо обнажить заполнитель, чтобы получилась шероховатая поверхность.

Подготавливают бетон к ремонту следующими способами:

- Механический – в работе используют промышленные перфораторы, отбойники, дробеструйное и пескоструйное оборудование, шлифовальную технику и фрезы. Его не рекомендуют в тех случаях, когда не должно быть пыли.

- Термический – применяют кислородные или пропановые горелки. Нагревают поверхность до 90 С. Он хорош при поверхностных дефектах (до 5 мм), когда на материале есть резина, масло и другие органические материалы. После такой обработки используют гидравлическую или механическую обработку;

- Химический – используют специальные составы. К нему прибегают в том случае, если невозможно обработка механическим способом. После использования химикатов поверхность тщательно промывают водой;

- Гидравлический — используют технику повышенного давления (12-18 МПа и 60-120 МПа). Его нельзя применять только в том случае, если нельзя повышать влажность воздуха.

Если на ЖБИ имеются участки дефектного бетон, то их вырубают так, чтобы в результате получилась шероховатая и рельефная поверхность, без пыли, крошек бетона и других факторов загрязнения. Проржавевшую арматуру вырезают и вяжут новую армирующую сетку. Иногда необходимо использовать комплексный подход.

Устраняют дефекты поверхности, допущенные в процессе строительства с помощью установки опалубки или мастерками и шпателями. Последний способ позволяет справляться с мелкими дефектами (глубиной не больше 3 см) с помощью простого бетона или полимербетона. В первом случае затвердевший и новый слой надежно скрепляют анкерами. После демонтажа опалубки имеющиеся выступы удаляют, а мелкие дефекты устраняют.

Подбирают тот или иной способ ремонта бетона по состоянию бетонной поверхности, условиям её последующей эксплуатации и требуемых задач.

Область применения категорий поверхностей

Бетонные поверхности могут использоваться для разных целей в зависимости от их качества. Поэтому определить область их применения по классам позволяет ГОСТ 13015.0-83, который приведен в нижней таблице.

Все эти классы бетонных поверхностей предусмотрены для ЖБИ с прямолинейными поверхностями, так как критерии криволинейных поверхностей прописывают в рабочей документации. Это же касается и тех случаев, когда выполняют бетонирование наклонных поверхностей.