Вязка и укладка арматуры фундамента — важные этапы в процессе строительства, которые обеспечивают прочность и долговечность конструкции. Правильная вязка арматуры гарантирует равномерное распределение нагрузки и предотвращает возможные деформации фундамента. Использование качественной арматуры и соблюдение всех технологий укладки являются залогом успешного выполнения этих работ.

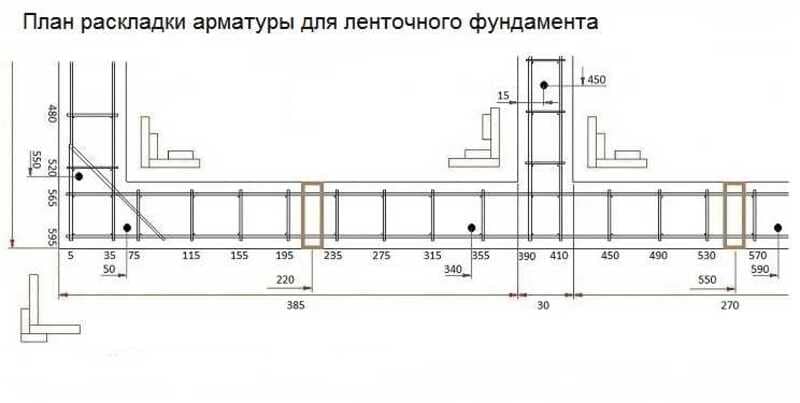

Процесс укладки включает в себя создание каркаса, который должен соответствовать проектной документации. Арматура располагается в соответствии с заданными размерами и схемами, после чего выполняется вязка при помощи проволоки или специальных зажимов. Такой подход способствует созданию надежной основы для дальнейшей заливки бетона, что в конечном итоге определяет надежность всего строения.

Особенности вязки арматурных каркасов

Железобетон потому так и называется, что внутри бетонного блока находится стальной каркас. Особенностью такого композитного материала является то, что коэффициент расширения при изменении температуры окружающей среды и у бетонной смеси, и у стальных конструкций один и тот же. Поэтому главная задача при размещении армирующих конструкций в опалубку, куда будет заливаться бетон – правильное скрепление элементов арматурного каркаса.

Нормы и правила вязки арматуры

Давайте разберёмся, для чего такие нормы нужны и какие последствия могут быть, если эти нормы и правила не соблюдаются. И как вязать арматуру, чтобы полученное железобетонное изделие получило проектную прочность.

Люфт, свободное перемещение (пусть даже в ограниченных пределах) арматурных сеток после заливки формы бетонной смесью вызовет напряжение в конструкции железобетонного изделия. Что рано или поздно скажется на его прочности. Поэтому элементы арматуры нужно надёжно фиксировать друг к дружке.

Для этой цели применяется

- Сварка элементов

- Вязка проволокой

- Скрепление пластиковыми хомутами.

Вязать или варить?

Иногда выбор: вязать арматуру или варить не совсем правомерен, т. к. сварку целесообразно применять при изготовлении каркасов, усиливающих фундаменты таких сооружений, как плотины, многоэтажные дома и габаритные коттеджи с углублениями под ледники, подземные гаражи и пр. Только в этих случаях оправдан найм сварщика – а это уже дополнительные расходы, увеличивающие затраты. При этом и сама арматура должна быть предназначена именно для сварочных работ – в противном случае любой другой металл в местах сварки приобретает повышенную хрупкость, что в дальнейшем может сказаться на качестве железобетонного изделия в целом. При этом руководствуются ГОСТ 14098-2014 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций», а сталь берётся с маркировкой «С». Например – А400С.

Пластиковые хомуты дороги сами по себе, не выдерживают отрицательных температур, поэтому применяют их в основном в летнее время и при частном строительстве с небольшими объёмами вязки арматуры.

Вязка арматуры под ленточный фундамент

При закладке ленточных фундаментов, которые в большинстве случаев применяют в частном строительстве, основным способом скрепления горизонтальных продольных и поперечных, а Вертикальных прутков арматурного каркаса является вязка крючком. Реже – пластиковыми хомутами. При этом рабочие горизонтальные пруты, несущие на себе основную нагрузку в фундаменте, укладывают вдоль фундаментной ленты, поперёк укладывают пруты, называемые «хомутами», а вертикальные стержни, почти равные высоте фундаментной ленты, крепятся, как видно из названия, строго вертикально, и должны иметь поперечное сечение не менее 8 мм. Вяжут обычно сначала верха и низа арматурного каркаса, а потом начинают связку с одним из них вертикальных составляющих.

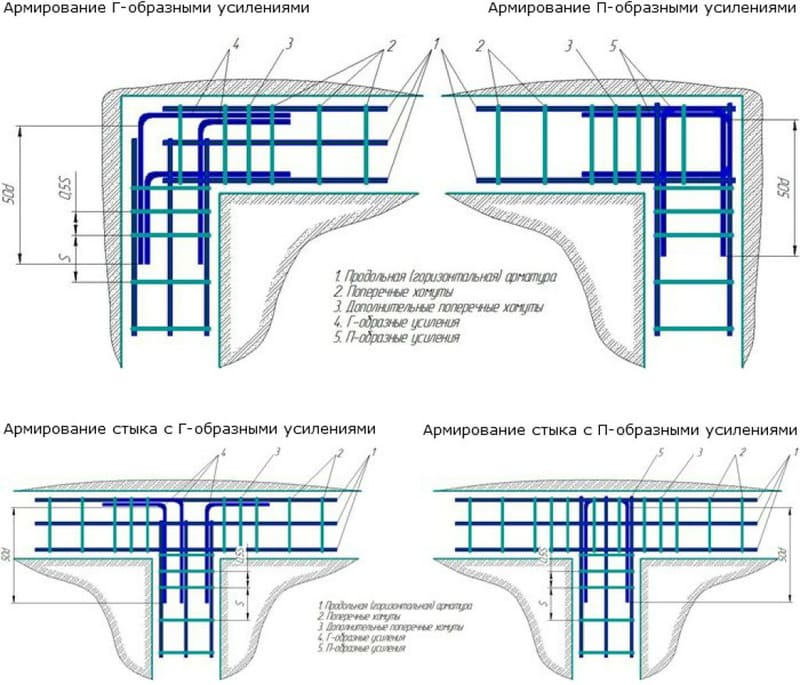

При образовании прямого угла (стыке элементов фундамента под две стены, расположенные под углом друг к дружке) элементы конструкции укрепляются дополнительными диагональными прутками усиления с сечением не менее 10 мм. Вязание арматуры на угловых переходах осуществляется с большими нахлестами арматуры (делается Г-образное или Т-образное армирование, так как простая последовательная связка вызовет перекос конструкции и её внутреннее напряжение)

Способы вязки арматуры

В большинстве случаев проще и дешевле (и не менее эффективно) скреплять элементы арматурного каркаса при помощи вязки проволокой. Приспособления для вязки арматуры могут выглядеть по-разному, вязать можно

- Вручную, при помощи такого простого устройства, как стальной крючок с деревянной или пластиковой рукояткой. К плюсам работы крючком можно отнести его дешевизну и возможность изготовить инструмент «по руке», в соответствии со своими предпочтениями, да при том из подручных материалов (толстая, до 5 мм, в сечении проволока, сварочный электрод и т. д.) Кроме того, даже неопытный арматурщик быстро приобретает навыки вязки любыми узлами и за считанные дни значительно продвигается в производительности труда.

Из недостатков отмечают недостаточную жёсткость полученного каркаса. Но эта проблема решается вязкой арматуры непосредственно в опалубке, в этом случае каркас не нужно никуда переносить, и расшатывания конструкции не произойдёт.

- Вязка арматуры пластиковыми хомутами не требует даже того минимального обучения, которое нужно пройти арматурщику для вязки проволокой при помощи крючка. К недостаткам же можно отнести высокую по сравнению с проволокой стоимость пластиковых хомутов, невозможность иборьбы крепления после неверной обвязки, абсолютный запрет перемещения конструкции из арматуры, скреплённой такими хомутами. Плюс хрупкость такой сцепки при отрицательных температурах. Кроме пластиковых ленточных хомутов при массовом строительстве, когда из имеющегося размера арматуры делаются большие партии армирующих конструкций, применяются специальные полимерные элементы в размер используемой арматуры.

- С помощью клещей (плоскогубцев), которыми откусывается излишки проволоки после завязывания проволочного узла, при этом скорость вязки клещами сопоставима со скоростью вязки крючком, но наблюдается значительная экономия проволоки, так как пользуются не заранее нарезанными кусками, а целой бухтой. В первую очередь из-за того, что допускается возможность вязки в одну проволоку и можно не делать петли. Из минусов – гораздо больше времени уходит на обучение по-настоящему производительной работе.

- С помощью шуруповёрта, в который вместо биты или сверла вставлен стержень, изогнутый особым образом (тот же ручной крючок, только без рукоятки). С помощью этого устройства в 2-3 раза ускоряется процесс вязки. Кроме того, если правильно отрегулировать скорость оборотов, при максимальном натяжении проволоки она не обрывается;

- С помощью специального вязального пистолета. Этот инструмент позволяет связывать элементы арматуры с максимальной скоростью, у опытных арматурщиков этот процесс занимает около секунды. Недостаток такого инструмента в его громоздкости, с ним не везде можно подступиться к соединяемым элементам арматурного каркаса. Кроме того, вязочный пистолет дорог и медленно окупается, применяют его только при промышленных объёмах изготовления железобетона. И им невозможно работать под дождём. Потом, для заправки в обойму требуется проволока строго определённой марки, которой может не оказаться на стройке, а проволоку, нужную по ГОСТам для обвязки арматуры толщиной свыше 2,5 мм, в такой пистолет тоже не заправить – конструктивно он для этого не рассчитан.

Узлы и скрутки

Прутки арматуры, из которых формируется горизонтальная её составляющая, или горизонтальный и вертикальный пруток, крепятся один к другому сложенной вдвое диагональной петлёй. При этом ушко, полученное путём сгиба проволоки вдвое, захватывается крючком, а сложенные вместе два свободных конца проволоки наматываются рукой парой оборотов на самый кончик крюка. Затем крюк проворачивают 2-3 раза, соединяя тем самым петлю проволоки и её свободный сдвоенный конец до того момента, пока прилегающие один к другому прутья полностью, без зазоров и люфтов, взаимно не прижмутся.

В случае связки двух горизонтальных и одного вертикального прутков арматуры петлю для связки делают крестообразной, то есть взаимно диагональной. И затягивают крючком также до полного притягивания всех трёх элементов арматурного каркаса друг к другу.

Выбор вязальной проволоки

Обвязочная проволока для скрепления между собой элементов арматуры выпускается по ГОСТ 3282-74 под общим названием «Проволока стальная низкоуглеродистая». Стандарт регулирует все её технические характеристики, включая точность параметров, механические свойства, тип, размер, цвет и прочее.

Бывает оцинкованная и без цинкового покрытия, тёмного цвета или светлая. Цвет зависит от условий отжига, снимающего с проволоки излишние напряжения в металле. Чёрная получается после простого отжига в условиях взаимодействия с кислородом воздуха на открытом пламени и появления на поверхности металла слоя оксидов и окалины. Светлая отжигается в среде инертных газов и не имеет на поверхности оксидной плёнки.

Диаметр выпускаемой по ГОСТ 3282-74 проволоки может быть от 0,16 до 10 мм без цинкового покрытия и от 0,2 до 6 мм – с покрытием.

Существует прямая зависимость диаметра проволоки для связывания арматуры с диаметром самой арматуры. Так, для прутков арматуры с диаметром не более 10 мм применяют обвязочный материал с диаметром не менее 0,8 мм. Самые же ходовые размеры сечений – от 0,8 до 1,2 мм. В многоэтажном строительстве и при возведении объёмных инженерных нежилых сооружений используют обвязочную проволоку с сечением от 1,4 до 2 мм.

Интересный факт: Опытные арматурщики предпочитают, однако, один «универсальный» размер – 1,2 мм. Просто если прутки арматуры по толщине превышают 16 мм, проволоку складывают вдвое.

Длина отрезков, которые готовят заранее, распиливая бухту обвязочной проволоки «болгаркой» – около 40 см. при сгибе вдвое получается двойной хомутик с петлёй на одной конце и двумя свободными кончиками на другом. Такая длина является самой комфортной для большинства видов и способов скрепления элементов арматурного каркаса между собой.

Армирование ленточного фундамента

Ленточный фундамент представляет бетонную конструкцию замкнутого типа, состоящую из основы под несущие стены и внутренних разграничительных стен здания. Ленточное основание подходит для возведения разнообразных объектов, начиная от простого ограждения и заканчивая прочным гаражом или баней. Для полноценного функционирования и долговечности необходимо армирование ленточного фундамента стальными или композитными прутами.

Виды арматуры при создании ленточного фундамента

При разработке проекта здания важно тщательно указать параметры конструктивных элементов, включая размеры, местоположение и количество арматуры и составить чертеж на основе математических расчетов, учитывающих вес здания, геологические характеристики местности и другие факторы. Конструкция армированного фундамента в виде ленты образует четырехугольник.

Это объясняется действием двух противодействующих сил: сверху — вес здания (растяжение), снизу — давление грунта (сжатие). Внутри ленты нагрузки не возникают, поэтому для стабилизации мало- и среднеглубинной армировки достаточно двух поясов, расположенных сверху и снизу. Для заглубленных фундаментов вводят третий пояс.

Выбор профиля ребристой формы обеспечивает лучшее сцепление с бетонной массой. Диаметр горизонтальных арматурных элементов определяется исходя из площади поперечного сечения каркаса и типа железобетонного элемента.

Обычно используют прутья диаметром 10-12 мм, но могут применяться и другие размеры Чтобы обеспечить надёжное фиксирование продольных элементов на необходимом расстоянии, применяются строительные перемычки. Они изготовляются из тонких и гладких профилей. Подходит материал класса АI с толщиной от 6 до 8 мм.

Обычно такой профиль формуют наподобие квадратного узла, что упрощает процесс монтажа каркаса для фундамента из арматуры. Помимо металлических профилей, в ассортименте также присутствуют стеклопластиковые. Они отличаются меньшей массой и устойчивостью к коррозии.

Основные характеристики металлического каркаса

В стандарте СП 52-101-2003 детализированы методики и нормы укладки арматуры для ленточного фундамента. Согласно этому документу, количество продольных прутов для армирования фундамента определяется его шириной:

- при ширине свыше 500 мм необходимо установить шесть прутов;

- при ширине менее 500 мм достаточно четырех прутов.

Кроме того, стандарт предписывает следующие рекомендации для работ по возведению зданий с невысокими этажами:

- оптимальное расстояние между продольными арматурными прутами — не более 40 см;

- минимально допустимое расстояние от арматурного стержня до внешней границы фундамента составляет 5 см;

- шаг арматуры вертикальной и горизонтальной не должен превышать 30 см.

Определение количества и размеров арматуры для ленточного фундамента

Для определения количества арматуры в ленточном фундаменте необходимо сначала вычислить минимальный диаметр арматурного прутка. Далее, при помощи пробно-оптимизационного метода, определяется его реальный размер.

После этого рассчитывается расстояние между арматурными элементами, что даст возможность выяснить требуемое количество прямой арматуры. И наконец, процесс завершается определением общего количества арматуры каждого типа.

Расчет необходимого количества арматуры для ленточного фундамента требует учета характеристик используемых стройматериалов, высоты здания, характеристик грунта, ширины и глубины фундамента, нагрузок от снега и других параметров. После того как эти параметры определены, дальнейшие расчеты проводятся по математическим формулам.

Согласно нормам строительства, минимальная площадь сечения рабочих (продольных) арматурных элементов должна составлять не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента. Далее производится выбор диаметра прутков и их количества с использованием пробно-экспериментального подхода.

Для вычислений нужно взять размеры высоты и ширины фундамента, например, 60 см (высота) на 40 см (ширина) и перемножить их, это дает площадь поперечного сечения в 2400 см 2 (S = 60 см * 40 см).

Затем, исходя из СНиПа 52-01-2003, необходимо определить общую площадь сечения рабочих арматурных элементов: 2400 см 2 * 0,1 / 100 = 2,4 см 2 . Используя таблицу 3, выбираем площадь торца стержня диаметром 12 мм (минимальное значение), которая составляет 1,13 см2 (параметр задается, исходя из таблицы, указанной в нормативной документации).

Следующий этап — определение количества нитей. Для этого вычисляется общая площадь рабочей части прутка: надо разделить её на площадь одного стержня, что дает 2,4 см 2 / 1,13 см 2 = 2,12. Результат округляется вверх, что дает три нити.

Используя такое количество стержней невозможно сформировать каркас — необходимо четыре нити. В этом контексте, стандартные правила армирования предусматривают исключение — разрешается применять четыре прутка диаметром 10 мм.

Чтобы не тратить семейный бюджет на дополнительные усилительные элементы конструкции, рекомендуется применять арматуру АII класса.

Чтобы определить необходимое количество прутьев с ребристым профилем, достаточно простой формулы: умножить число прутьев на длину ленточного фундамента и добавить 20% для учета перехлестов, лап и остатков.

Техника связывания прутьев

Отсутствие прочной фиксации металлической сетки внутри строительной конструкции может привести к появлению напряжений, угрожающих целостности здания. Чтобы избежать этого эффекта, узлы армирования формируются тремя способами.

Первый метод — это сварка. Его суть заключается в соединении стальных компонентов точками сварки. Этот способ обеспечивает быстроту и надёжность, однако он не всегда применим. В зоне сварки металл становится более хрупким и подвержен коррозии. Сварку рекомендуется применять только с материалами, маркировка которых включает букву «С», указывающую на допустимость сварки и не влияющую на прочность сварного соединения.

Второй метод – вязка. Для формирования каркаса применяют вязальную проволоку, диаметр которой зависит от толщины арматуры. В соответствии с ГОСТ 3282-74 проволока производится диаметром 0,16-10 мм без оцинковки и 0,2-6 мм с оцинковкой. Для вязки каркаса под малоэтажные постройки подойдет проволока 1,2 мм. Вяжут арматуру ручным или электроинструментом.

Из ручных – вязальный крючок либо пассатижи. Способ удобный, несмотря на то, что трудоемкий, широко используется строителями.

Большим плюсом ручной вязки является возможность контролировать степень натяжения проволоки, так как недостаточно затянутый каркас будет «гулять» и не даст достаточной прочности конструкции, а перетянутая проволока просто лопнет при заливке. Именно поэтому электрошуруповерт не рекомендуют применять для вязания, хотя многие им пользуются. Можно купить специальный вязальный электропистолет. Он работает четко, но и стоит дорого, поэтому окупается только при массовом строительстве и возведении крупных объектов.

Вязка арматуры считается универсальным способом создания каркаса, подходящим для любой арматуры, в том числе, композитной.

Третий метод — использование пластиковых замков. Они позволяют притянуть металлические компоненты к друг другу и обеспечить их надежное крепление. Этот способ не требует сложных операций и занимает мало времени, однако применяется нечасто из-за недостаточной устойчивости к низким температурам и высокой стоимости самого замка. Кроме того, перемещение связанного таким образом каркаса для фундамента из арматуры запрещено, и его закрепление производится исключительно в опалубке.

Соединение арматуры для ленточного фундамента с помощью проволоки является стандартным и экономичным методом. Этот подход позволяет быстро и качественно соединить элементы, используя различные инструменты.

Вязать арматуру проще всего крючком. Это наиболее распространенный инструмент, который стоит недорого. Техника проста, использование крючка не требует специальных навыков, даже начинающий арматурщик сможет сделать арматурный каркас своими руками. Следует учитывать, что проволочные соединения могут быть менее прочными, поэтому рекомендуется производить их внутри опалубки.

Для вязки арматуры используют клещи и шуруповерт с встроенным крючком. Существует также удобный инструмент — вязальный пистолет, который позволяет мгновенно соединять элементы, что особенно важно при выполнении крупномасштабных работ.

Пистолет обладает некоторыми недостатками: он непригоден для работы в ограниченных пространствах и требует применения специальной проволоки, что делает его использование дорогим. Тем не менее, если возможно арендовать пистолет, это может значительно сократить время на выполнение работы.

Этапы монтажа

При монтаже хомутов для обвязки арматуры существуют определенные рекомендации. В частности, расстояние между хомутами не должно превышать 75% высоты фундамента и не должно быть больше 50 см.

В зонах углов и стыков стен также действуют особые условия. В этих местах хомуты обычно устанавливаются с более высокой частотой. Подробности описаны ниже.

При разработке архитектурного проекта акцентируется внимание на том, чтобы расстояние между горизонтальными слоями арматуры в ленточном фундаменте не превышало 40 см согласно строительным нормам и правилам. Интервал между установленными конструкционными перемычками не должен превышать 30 см.

Также критически важно соблюдение минимального отступа от края фундамента до начала арматурного элемента, который должен составлять не менее 5 см, чтобы предотвратить возможную коррозию металла. Укладка арматуры проводится так, чтобы полностью погрузить ее в бетонный массив.

Далее, исходя из разработанной схемы армирования ленточного фундамента, происходит сборка металлической конструкции в одну цельную систему.

Укрепление угловых сегментов

Конструкции углов здания подвергаются усиленным нагрузкам из разных направлений, что делает их укрепление особенно важным. Простое перекрытие продольных балок крест-накрест недостаточно, необходимо особое расположение арматуры, чтобы расширить контактную площадь.

Чтобы сформировать надежный уголок, один из продольных балок изгибается под углом 90 градусов и укладывается на другой. Захлест между двумя арматурными прутами должен составлять не менее 60 см.

Если длина продольного прута для изгиба недостаточна, применяются Г-образные связки — куски арматуры с таким же диаметром, как и балок. Длина плеча Г-образной связкой равна 50 размерам диаметра продольного стержня.

Кроме того, в углах и зонах соединений применяют П-образные связки. Их размер соответствует ширине фундамента, а длина — не менее 50 размеров диаметра продольного стержня. Связки-П присоединяют к продольным стержням, открывая сторону в направлении угла. Для каждого пояса устанавливается одна такая связка.

В угловых зонах соединений расстояние между поперечными стержнями уменьшают вдвое, поскольку они здесь выполняют не только роль распределителя, но и непосредственно участвуют в работе.