Замокание грунта основания фундамента — это процесс, при котором происходит изменение физико-механических свойств грунтов под воздействием влага или других факторов, что может привести к его оседанию или деформации. Это явление часто связано с увеличением давления влаги или окружающих структур, что негативно сказывается на устойчивости фундамента.

При замокании грунта снижается его несущая способность, что может привести к трещинообразованию и другим разрушениям в строительных конструкциях. Поэтому важно проводить тщательное геодезическое обследование и применять соответствующие методы укрепления фундамента, чтобы избежать серьезных последствий.

28. Закрепление грунтов

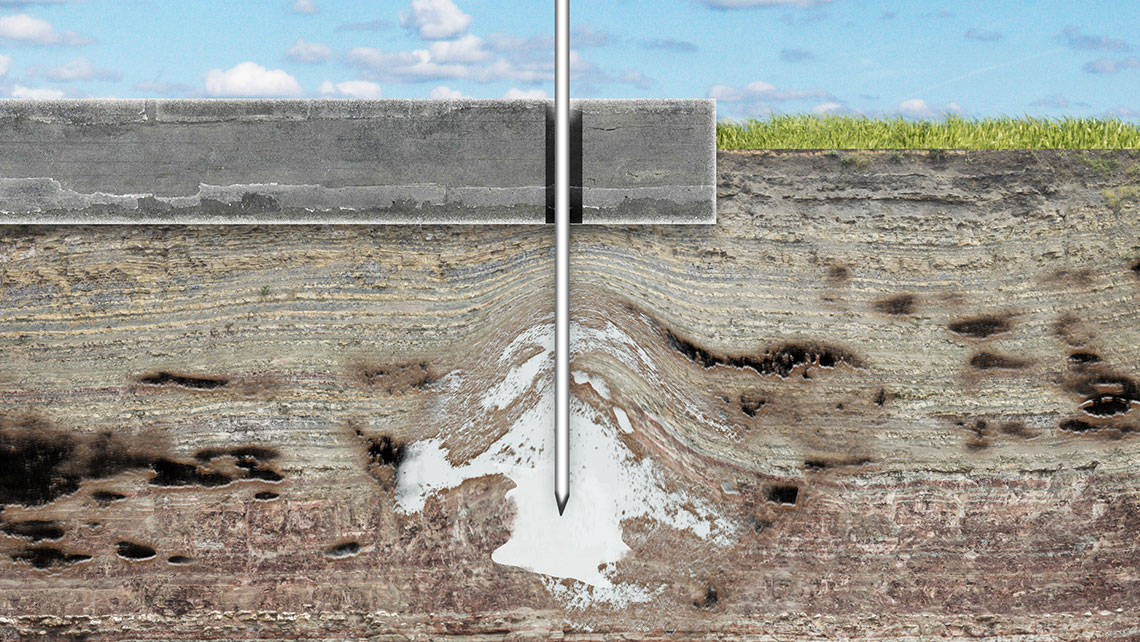

Закрепление грунтов заключается в усилении связей между их частицами способами цементации, битумизации, силикатизации, смолизации, воздействием электрического тока, обжигом и т. д. на глубину до 15 м.

Для повышения несущей способности грунтов в основании фундаментов, а также для прекращения или уменьшения фильтрации воды под гидротехническими напорными сооружениями применяют цементацию. Сущность этого способа заключается в нагнетании в поры укрепляемого грунта цементного раствора, при отвердевании которого значительно увеличивается прочность и водонепроницаемость основания.

Способ цементации применим для закрепления грунтов, размеры пор которых обеспечивают свободное проникание частиц цемента. Наибольший эффект получается при цементации крупнообломочных грунтов, крупных и средней крупности песков с коэффициентом фильтрации от 80 до 200 м/сут. Цементация трудноосуществима в мелких песках и совсем непригодна для укрепления илистых, супесчаных, суглинистых и глинистых грунтов. Трещиноватые скальные грунты можно цементировать только при ширине трещин в них более 0,1 мм.

Для цементации применяют цементные или цементно-песчаные растворы состава от 1:1 до 1:3. Раствор нагнетают под давлением 0,3—1 МПа растворонасосами или пневмонагнетателями через предварительно заглубленные трубки-инъекторы диаметром 33—60 мм, имеющие в нижней части отверстия диаметром 4—6 мм. Радиус действия инъекторов ориентировочно принимают для трещиноватых скальных грунтов 1,2—1,5 м, для крупнообломочных грунтов 0,75—1 м, для крупных песков 0,5—0,75 м, для песков средней крупности 0,3—0,5 м.

Расход раствора составляет 20—40% объема закрепляемого грунта. Упрочнение грунта наступает после схватывания цемента. Закрепленный песчаный грунт вблизи инъектора на 28-е сут имеет предел прочности на сжатие 2—3 МПа. С изменением радиуса закрепления от 0,4 до 1,2 м предел прочности на сжатие зацементированного песка в крайних слоях меняется от 2 до 0,9 МПа.

Закрепление грунтов битумом называют битумизацией. Ее применяют для укрепления песков и сильно трещиноватых скальных грунтов. Битумизацию производят нагнетанием в грунт расплавленного битума или холодной битумной эмульсии. Первый способ применим для закрепления сильно трещиноватых скальных грунтов, так как грунт с мелкими порами почти непроницаем для вязкого битума.

Разогретый до 200—220 °С битум нагнетают в грунт инъектором под давлением 2,5—3 МПа. Холодная битумная эмульсия по сравнению с разогретым битумом обладает большей способностью к прониканию в грунт, что позволяет использовать ее для закрепления песков. Для этого приготовляют битумную эмульсию, состоящую из 60% битума, расщепленного в воде с помощью эмульгатора на мельчайшие взвешенные частицы, и 40% воды. Полученную эмульсию нагнетают в грунт. Заполняя поры, битумная эмульсия связывает и закрепляет грунт.

Так как суспензия из взвешенных в воде частиц цемента не может проникнуть в грунты с мелкими порами, для закрепления таких грунтов применяют силикатизацию. Известны два способа силикатизации грунтов—двухрастворный и однорастворный.

Сущность двухрастворной силикатизации заключается в образовании связывающего частицы грунта вещества—геля кремниевой кислоты—в результате реакции между растворами силиката натрия (жидкого стекла) и хлористого кальция. Эта реакция подобна процессу образования песчаников в природных условиях, но происходит значительно быстрее.

Наиболее интенсивно реакция протекает в течение первых двух часов нагнетания раствора в грунт, а затем замедляется. Через 10 сут прочность закрепленного грунта достигает 70—80% той, которая бывает после завершения процесса—примерно через 90 сут. Двухрастворную силикатизацию применяют для укрепления крупных и средней крупности песков с коэффициентом фильтрации от 2 до 80 м/сут. Радиус закрепления таких песков в зависимости от значения коэффициента фильтрации изменяется от 0,3 до 1 м, а предел прочности закрепленных грунтов на сжатие через 28 сут составляет 1,5—5 МПа.

Однорастворную силикатизацию используют для закрепления мелких песков и плывунов с коэффициентом фильтрации 0,3—5 м/сут. Радиус закрепления таких грунтов 0,3—1 м, а предел прочности на сжатие закрепленных грунтов 0,4—0,5 МПа. Для упрочнения грунтов используют один раствор, состоящий из жидкого стекла и фосфорной кислоты.

Способ закрепления грунтов, представляющий собой дальнейшее развитие метода однорастворной силикатизации и основанный на использовании вместо жидкого стекла раствора синтетической смолы, а взамен фосфорной кислоты соляной, называют смолизацией грунтов. В настоящее время разработана технология закрепления карбамидной смолой песчаных грунтов с коэффициентом фильтрации 0,3—5 м/сут при содержании глинистых частиц не более 2%.

Для закрепления грунтов используют водный раствор карбамидной смолы, в который непосредственно перед нагнетанием в грунт добавляют раствор соляной кислоты. Смесь подают в укрепляемый грунт, используя оборудование, применяемое для силикатизации. Процесс отверждения грунтов начинается через 1,5—4 ч после введения раствора соляной кислоты, что необходимо учитывать при производстве работ. Радиус закрепления грунта в зависимости от коэффициента фильтрации изменяется от 0,4 до 0,8 м. Предел прочности укрепленного грунта на одноосное сжатие 1—5 МПа. Вследствие высокой стоимости синтетических смол смолизацию грунтов пока применяют крайне редко, однако это обстоятельство следует рассматривать как временное явление.

Способ электрозакрепления грунтов основан на том, что под воздействием постоянного электрического тока в грунтах происходит движение воды к отрицательному электроду (электроосмос) и одновременно с этим перемещение коллоидальных взвешенных в воде частиц грунта к положительному электроду (электрофорез). Наблюдаются явления электролиза и другие сложные химические процессы, приводящие к образованию кристаллизационных связей и продолжающиеся в течение нескольких лет. Так, на одной из строек было установлено, что предел прочности грунта на сжатие спустя год после прекращения процесса электрозакрепления увеличился почти в 2 раза.

Рис. 5.2. Схема применения термического способа укрепления просадочных грунтов 1 — просадочный грунт; 2 — непросадочный грунт; 3 — зона укрепленного грунта; 4 — скважина; 5 — затвор с камерой сгорания; 6 — форсунка; 7 — трубка для подачи горючего; 8 — трубка для подачи сжатого воздуха

Для обезвоживания грунта в него погружают электроды на расстоянии 0,6—1,5 м один от другого. В качестве положительных электродов используют стальные стержни любого профиля, а в качестве отрицательных — трубы с отверстиями, расположенными в зоне удаления воды.

Наблюдениями установлено, что под воздействием электрического тока коэффициент фильтрации песков увеличивается в процессе осушения в 10—20 раз, а глинистых и илистых грунтов—до 100 ра. Это обстоятельство в значительной степени способствует успеху способа электрохимического закрепления грунтов, сущность которого заключается в том, что на место удаляемой через отрицательный электрод воды в освобождающиеся поры грунта подается из трубчатого положительного электрода цементирующий раствор жидкого стекла, хлористого кальция или другого вещества.

Сущность термического способа закрепления грунтов заключается в том, что при обжиге маловлажных просадочных лессовых и пористых суглинистых грунтов в них происходят необратимые процессы превращения водорастворимых связей между частицами грунта в водостойкие, в результате чего существенно повышается несущая способность грунтов и устраняется их просадочность. Обжиг грунтов осуществляется нагнетанием в скважины горячего воздуха температурой 600—800 °С или же сжиганием топлива (солярового масла, нефти, газа и т. п.) непосредственно в скважине с созданием температуры 800—1000 °С (рис.

5.2). Последний способ более экономичен и требует меньше оборудования. В результате обжига предел прочности грунта на сжатие повышается до 1,0—1,2 МПа. Обожженный грунт становится неразмокаемым и морозоустойчивым, полностью утрачивая просадочные свойства.1. Для чего применяют искусственное укрепление грунтов?

2. В чем состоят различные способы уплотнения грунтов?3. Как производится закрепление слабых грунтов?

Основания

- Свойства грунтов

- Распределение напряжений в основании

- Несущая способность

- Осадка оснований

- Повышение несущей способности оснований

Специфика разных способов закрепления грунтов оснований

При закреплении грунтов твёрдые частицы, в них находящиеся, не изменяют своё положение, но физико-механические свойства грунтов при этом меняются. Для закрепления применяются специальные вяжущие материалы, функция которых состоит в формировании более прочных связей между отдельными частицами грунта. Если вяжущих материалов будет слишком много, то это приведёт к превращению грунтов оснований в твёрдые и плотные породы.

Способы закрепления

Для закрепления выбираются грунты, имеющие неплохие фильтрующие способности. Способ же закрепления выбирают в зависимости от состояния почвы на конкретном участке. На практике можно применять такие способы закрепления:

- Силикатизацию. Этот способ подходит для макропористых грунтов и песков. Силикатизация может быть однорастворной и двухрастворной. Первый метод подходит для закрепления мелких и пылеватых песков, второй используется на песках крупных и средней крупности;

- Электрохимическое закрепление. Такую технологию целесообразно применять на слабых грунтах, суглинках, глинах. Метод подразумевает использование электроосмоса, с помощью которого в почву принудительно вводятся растворы хлористого кальция и силиката натрия. Благодаря электрическому току, проходящему через грунт, ускоряется проникновение в него закрепляющих веществ. Технология позволяет значительно увеличить прочность грунта, надолго улучшить его характеристики перед строительством;

- Цементизацию. Эта технология будет эффективной на грунте, способном хорошо пропускать воду, а также на гальке, гравии и крупном песке. При цементизации в грунт вводится раствор, приготовленный из цемента и воды, а в некоторых случаях в раствор может добавляться песок. Цементизация в основном используется для того, чтобы уменьшить способность грунта пропускать воду, но иногда к ней прибегают и для закрепления.

В последнее время для закрепления грунтов начали широко использовать смолизацию. Эта интересная технология подразумевает использование синтетических смол, которые после отвердевания становятся очень прочными и могут выдерживать большие нагрузки. Смола нагнетается в почву и через некоторое время там затвердевает. В итоге получается твёрдое и прочное тело.

Чаще всего для такого способа закрепления используется карбамидная смола с отвердителем, роль которого играет раствор соляной кислоты. Смолу с отвердителем соединяют непосредственно перед тем, как ввести эту смесь в грунт. Реже для смолизации применяют фурановую или фенольную смолу.

Для закрепления просадочных лёссовых грунтов применяется термический способ. Для начала в грунте бурят скважины, в которых потом сжигают мазут, природный газ или другой горючий материал. Под действием высокой температуры увеличивается прочность структурных связей грунтов, нуждающихся в закреплении. Горение контролируется, чтобы температура в скважинах поддерживалась в диапазоне от 700 до 900 градусов. Грунт же благодаря проникновению в него газов, образующихся при горении, нагревается до температуры не менее 300 градусов.

Если нужно закрепить твёрдую скальную породу, которая потрескалась, используют расплавленный битум. Он закачивается в трещины, заполняет их и застывает, таким образом препятствуя просачиванию воды в них.

Целесообразность использования технологий закрепления грунтов

Такие технологии используются нечасто, так как обходится закрепление грунта дорого. К нему прибегают в тех случаях, когда подготовка прочного основания на строительной площадке другими методами является невозможной или же более дорогой, чем закрепление.

В районах с проблемным грунтом для строительства домов часто используют проектирование свайных фундаментов. В случае задействования такого типа фундамента нагрузка от здания передается на основание через опоры, что позволяет избежать деформации и сохранить целостность объекта.

Укрепление грунтов необходимо для предотвращения их смещений, вызванных подземными водами, осадками или ветром. Деформации также могут возникать вследствие человеческой активности, такой как прокладка дорог или строительство тоннелей.

Обследование оснований и фундаментов считается обязательным мероприятием при строительстве или реконструкции здания. Кроме фундамента также подлежат тщательному обследованию все его несущие конструкции, для определения функциональности элементов.

Согласно установленным правилам, проектирование свайных фундаментов делается с учетом различных данных. Это информация о сейсмических процессах, происходящих в районе будущего строительства, заключение геотехнических исследований, расчеты нагрузок на основание фундамента,

Шпунтирование котлованов представляет собой устройство ограждений котлованов путем забивки шпунтов. Шпунтовые ограждения считаются эффективнее других известных видов оградительных конструкций.

Бурение скважины на собственном участке — самый простой, удобный и бюджетный способ обеспечить водой частный дом или дачу. Не нужно ждать подвоза воды или ездить за ней на водокачку — живительная влага всегда будет под рукой.

Технологии в современном строительстве претерпели множество изменений. Простые и эффективные решения, заменили устаревшие практики, и уверенно зарекомендовали себя. К таком технологиям относится и алмазное бурение.

Шпунт Ларсена представляет собой металлический профиль с замками и пазами, который используют при строительстве мостов, ограждений, возведении подпорных стенок и укреплении котлованов. При погружении шпунта создаются ограждения, которые препятствуют перемещению грунта.

Контакты для связи и заказа

Закрепление грунтов в строительстве

Закрепле́ние грунто́в (Стабилизация грунта) — группа технологий по обработке грунтов, с целью обеспечения фиксации положения объёма грунта в естественных условиях. Обработка грунтов для укрепления, проводится физико-химическими методами.

Какие грунты нуждаются в укреплении

Слабый грунт — это сильносжимаемый, насыщенный водой грунт, теряющий прочность в ходе строительства или строительно-ремонтных работ.

Слабый грунт может воспринимать небольшие, со слабым увеличением нагрузки исключительно в условии естественного залегания.

К слабым грунтам относятся: заторфованный грунт, илистый грунт, рыхлый песок, пылевато-глинистый грунт имеющий высокую пористость, находящийся в текуче-пластичном, текучем состоянии.

Что означает прочность грунтов?

Прочность грунта – это его свойство при определенных условиях переносить воздействие внешней нагрузки без полного разрушения грунтового слоя.

Предел прочности грунтов – это такой показатель, при повышении которого происходит полное разрушение грунтового массива, и грунт не воспринимает действующих на него внешних нагрузок.

Где в строительстве применяется укрепление грунтов

- При гражданском и промышленном строительстве домов, зданий, сооружений.

- При проведении ремонта и реконструкции домов, зданий и сооружений, как гражданского, так и промышленного назначения.

- При строительстве и ремонте гидротехнических сооружений.

- При строительстве и ремонте подземных сооружений.

- При строительстве дорог и других сооружений дорожной и железнодорожной инфраструктуры.

- Вгорном сегменте промышленности: шахты, тоннели, выработки и т.д.

Какие задачи решает закрепление грунтов в строительстве:

- усиление грунтового основания дома, здания и сооружения;

- укрепление откосов, насыпей, стенок, выемки дорог и стен котлована;

- профилактика (предотвращение) деформации склонов;

- предотвращений деформации горных выработок и тоннелей,

- борьба с водопритоком к любой строительной конструкции;

- создание противофильтрационной завесы в основании гидротехнического сооружения;

- защита бетонных, кирпичных, каменных сооружений (фундамента) от агрессивного внешнего воздействия;

- увеличение несущих способностей свай, анкерных устройств, железобетонных опор большого диаметра;

- удаление связанной воды из грунтового слоя;

- увеличение коэффициента плотности грунтов;

- понижение пучинистости грунтов.

Способы укрепления грунтов в строительстве

Выбор нужного метода укрепления грунтов зависит от факторов: ожидаемая нагрузка на грунт, присутствие вибрации при эксплуатации строительного объекта, состав грунта.

Решение о применении способа укрепления грунта принимается специалистами, после проведения исследований.

Традиционные способы укрепления грунта

- Применение железобетонных свай.

- Вибрация и утрамбовка грунтового слоя.

- Инъектирование грунтов методами цементации, силикатизации, битумизации.

- Добавление в грунт химических веществ: природные гранулы, минеральные и органические вяжущие компоненты.

- Смешивание грунта с химраствором.

- Термоукрепление грунта.

- Осушение грунтового массива.

- Применение геосинтетических материалов.

Технологии глубинного закрепления грунтов

Чтобы повысить несущую способность грунтового основания применяются следующие технологии укрепления грунтов:

1. Химическое закрепление грунтов

Инъектирование грунтов (цементация, битумизация и смолизация). Цементация грунтов – наиболее распространенная технология закрепления.

2. Термическое укрепление грунта

Происходит путем сжигания топлива (газообразное, жидкое, сжиженный газ) в скважине, которые пробурены на полную глубину грунтового слоя.

По периметру скважин возникает слой обожженного грунта. Диаметр столбы регулируется продолжительностью обжига и количеством топлива.

3. Замораживание грунта.

Суть технологии: посредством системы скважин, располагаемых по периметру и в теле грунтового массива, вводится низкотемпературный хладоноситель.

Вещество отнимает от грунта тепло. Грунтовый слой становится ледогрунтовым массивом, который имеет высокую водонепроницаемость и прочность.

4. Электрический способ укрепления грунтов

Принцип технологии: использование эффекта электроосмоса. Для этого через грунтовый массив пропускается постоянный электроток с напряженностью поля 0,5-1 В/см и плотностью 1-5 А/кв.м. В результате грунт осушается, уплотняется и теряет возможность пучения.

5. Электрохимический способ укрепления грунтов

По сути – это дополнение электрического способа закрепления. В одно время с электротоком через трубу, которая выступает как катод, в грунтовый массив вводится раствор химических добавок (хлористый кальций и др.). В результате повышается интенсивность закрепления грунта.

6. Механический способ укрепления грунтов

Способ механического усиления грунта имеет вариации: грунтовые подушки; грунтовые сваи, вытрамбовывание и др.

- Создание грунтовой подушки — замена слабого грунта основания на прочный. Вместо слабого грунта насыпается прочный грунт с послойным утрамбовыванием.

- Устройство грунтовых свай – это значит: в слабый грунт забивается свая-лидер. После извлечения сваи лидера, в пустоту засыпается и послойно уплотняется грунт.

- Вытрамбовывание котлована производится при помощи тяжелых трамбовок. Этот более прост и несложен. При вытрамбовывании не требуется замена грунтов основания. Уплотнение грунта котлована можно проводить гладким или кулачковым катком, трамбующей машиной, виброкатком или виброплитой.

Наша компания производит работы по укреплению и стабилизации грунтов по всей территории РФ. Оказываем услуги по закреплению грунтов для любых сооружений гражданского и промышленного строительства: дома, здания, сооружения.

В компетенции компании оказание услуг:

- Ремонт и усиление железобетонных конструкций металлом.

- Ремонт и восстановление железобетонных конструкций углеволокном.

- Торкретирование для укрепления строительных конструкций.

- Инъектирование строительных конструкций из бетона, кирпича, камня.