Основания и фундаменты угла внутреннего трения играют ключевую роль в геотехнических инженерных расчетах, особенно при анализе устойчивости грунтовых масс и конструкции фундаментов. Угол внутреннего трения определяется взаимодействием частиц грунта, что влияет на его прочность и сопротивляемость сдвигу. Этот параметр учитывает такие факторы, как размер и форма зерен, влажность и степень уплотнения, а также наличие связующих веществ.

При проектировании оснований важно точно знать угол внутреннего трения, чтобы правильно оценить несущую способность и предотвратить возможные деформации или обрушения конструкций. Методики его определения включают лабораторные испытания, такие как триаксиальные испытания и испытания на срез, а также полевые методы, например, испытания с использованием стандартных пробоотборников. Правильный расчет и учет этого параметра обеспечивают долговечность и безопасность строительных объектов.

Угол внутреннего трения грунта

Угол внутреннего трения (ϕ) – это отношение вертикального или нормального напряжения к горизонтальному (касательному). Их совместное действие провоцирует смещение частиц грунта относительно друг друга. На показатель влияет сила трения. Его определяют при испытаниях связных и несвязных дисперсных грунтов на устойчивость к сдвигу.

[Спрятать]

- Угол внутреннего трения грунта

- От чего зависит и на что влияет угол внутреннего трения

- Как определить угол внутреннего трения

- Лабораторные испытания

- Методы полевых испытаний

- Оборудование

- Подготовка к испытаниям

- Обработка результатов

- Практическое применение показателя

От чего зависит и на что влияет угол внутреннего трения

Для понимания сути этого параметра нужно представить себе откос, на который действует гравитация. Чем больше крутизна стенок , тем сильнее напряжение, которое возникает из-за силы тяжести. В какой-то момент сцепление между частицами разрушается, и они смещаются.

Наклон стенки по отношению к основанию, при котором она остается стабильной, называют углом естественного откоса. У дисперсных несвязных грунтов он совпадает с углом внутреннего трения. Зерна в них скрепляются только за счет трения между собой. В связных и скальных грунтах устойчивость к сдвигу обеспечивается еще и сцеплением, которое обеспечивается более прочными связями – коллоидными, цементационными и кристаллическими. Детальнее о них вы можете прочитать в статье Прочность грунта.

В таблице даны значения углов естественного откоса для разных типов грунтов.

.jpg)

Угол естественного откоса в природном сложении, утрамбованном и разрыхленном состоянии отличается. В следующей таблице мы разместили значения показателя для некоторых грунтов и пород после их разрыхления.

.jpg)

При испытаниях на сопротивляемость сдвигу на грунт воздействуют две силы – одна направлена сверху вниз (нормальная, или вертикальная нагрузка), другая горизонтально (касательная). Угол внутреннего трения напрямую зависит от вертикального давления. По вектору своего действия она похожа на гравитацию – сила направлена сверху вниз.

Как видно из приведенных выше описаний , показатель находится в прямой зависимости от силы трения.

На нее, в свою очередь, влияют:

- Текстура поверхности Зерна с гладкой поверхностью легче смещаются относительно друг друга.

- Форма Контакты между частицами неправильной формы более прочные, чем между круглыми.

- Гранулометрический состав В мелкозернистых грунтах больше суммарная площадь поверхности элементов. Это значит, что количество контактов между ними тоже больше.

- Пористость В материале с большим количеством пор частицы находятся на большем расстоянии и слабее контактируют между собой. В результате они легче сдвигаются.

Прочность на сдвиг во многом зависит от угла внутреннего трения. Чем большее вертикальное давление может выдержать массив без деформации, перемещения частиц и потери целостности, тем выше его несущая способность.

Дальше мы рассмотрим, как определяется показатель.

Как определить угол внутреннего трения

Испытания грунта на определение исключительно угла внутреннего трения не проводят. Показатель вычисляют опытным путем, во время которого определяется прочность грунтов на сдвиг. Испытания проводятся в лабораторных или полевых условиях.

Лабораторные испытания

Лабораторные методики испытания грунтов описывает ГОСТ 12248-2010.

Они включают:

- Одноплоскостной срез

- Трехосное сжатие

Каждый из них В свою очередь делится на несколько методов.

Одноплоскостной срез может быть:

- Быстрым неконсолидированным – для водонасыщенных просадочных, глинистых и плодородных грунтов с текучестью менее 0,5

- Медленным консолидировано-дренированным – для всех остальных грунтов без учета влаги в порах

Трехосное сжатие включает в себя методы:

- Неконсолидировано-недренированный – для материалов с природным сложением, без отведения влаги в дренаж

- Консолидировано-недренированный – с насыщенным влагой и р азуплотненным грунтом

- Консолидировано-дренированный – грунт сначала насыщают влагой и разуплотняют, затем отводят воду через дренаж и повторно уплотняют

Детальнее об этих методиках вы можете прочитать в статье Прочность грунта на сдвиг.

При использовании метода одноплоскостного среза сначала вычисляют вертикальное (σ) и касательное (τ) напряжение по формулам:

.jpg)

Испытания проводятся минимум 3 раза. Полученные цифры отмечают на графике.

Угол внутреннего трения зависит от τ и σ. Он выражается уравнением:

.jpg)

При наличии более прочных связей в грунтах добавляют еще показатель сцепления (с).

Уравнение выглядит так:

.jpg)

Чтобы точно вычислить угол внутреннего трения, обрабатывают экспериментальные данные τ, отмеченные точками на графике.

Затем проводят расчеты по формуле:

.jpg)

При трехосном сжатии вычисляют эффективный угол внутреннего трения (ϕ’). Используют формулу:

.jpg)

Методы полевых испытаний

Для определения показателя непосредственно в массиве используется метод среза целиков грунта – небольших образцов, только частично отделенных от массива. Грунт испытывают в строительных котлованах, карьерах, шахтах. Его срезают в заданной фиксированной плоскости , одновременно сжимая сверху вниз. Описание методики можно найти в ГОСТ 20276-2012.

Испытывать можно грунты со следующими параметрами:

- Естественным сложением и влажностью

- Насыпные и намывные с любой влажностью

- Крупнообломочные, с нарушенным сложением, определенными параметрами влажности и плотности

Чтобы найти угол внутреннего трения, опыт повторяют трижды. Срезают грунт в одном месте и на одинаковой глубине.

Оборудование

В исследовании используются такие приборы:

- Кольцо, диаметр которого по внутреннему ободку 200 мм, а высота составляет его половину

- Штампы жесткие, которые свободно помещаются в кольце, но плотно прилегают к его стенкам

- Приспособления для создания давления на грунт

- Срезающий механизм с анкером; он обеспечивает касательную нагрузку в строго определенной плоскости, с разрешенными колебаниями не более 30 мм

- Прибор, измеряющий деформации и давление

Испытания проводятся со ступенчатой или непрерывной нагрузкой.

Подготовка к испытаниям

С помощью кольца из массива вырезают образец грунта.

Порядок работы:

- Стенки кольца изнутри покрывают жиром.

- Грунт разравнивают и ставят на него кольцо , при этом внимательно следят, чтобы оно не перекосилось.

- На кольцо надавливают руками или домкратом, чтобы оно вошло в массив. Грунт вокруг обрезают и удаляют.

- Когда над ободком появится грунт, его выравнивают. Сверху насыпают слой песка с низкой влажностью, толщиной 1-2 см для глинистого и 3 см для крупнообломочного грунта. Это необходимо для лучшего выравнивания поверхности и контакта со штампом, чтобы нагрузка равномерно распределялась на весь объем грунта.

- Под кольцом, между его краем и массивом, оставляют зазор 1-2 см (но не менее половины от наибольшего диаметра зерен и включений грунта). В этом месте будет проходить срез. Крупнообломочные грунты отделяют от массива на 1-2 см ниже кольца, закрывают его и переносят образец к испытательному механизму.

- Когда все готово, штамп припасовывают к кольцу и готовят срезной механизм.

- Далее измерительный прибор, которым будут фиксировать смещение грунта и уменьшение его высоты, приводят в готовность.

Для проведения опыта выбирают один из трех методов:

- Медленный консолидированно-дренированный

- Быстрый неконсолидированный

- Метод «плашек» на специально подготовленной поверхности

Детальнее о них читайте в продолжении текста.

Медленный консолидировано-дренированный срез

Образец уплотняют штампом. Нужно создать давление (р), при котором грунт будут срезать для определения его сопротивления (τ). Давление увеличивают ступенями, их показатели мы разместили в таблице.

.jpg)

Стабильное давление на каждой ступени выдерживают:

- Пески и грунты из крупных обломков – 5 мин

- Глинистые грунты – 30 мин

- Органические почвы – 60 мин

Последняя ступень выдерживается до момента, когда частицы перестают смещаться, а объем пробы остается одинаковым (наступает стабилизация деформаций). Этот момент наступает приблизительно за одинаковое время у однотипных грунтов.

В таблице показаны цифры давления, при котором происходит стабилизация деформаций при сжатии и срезе.

.jpg)

Когда образец уплотняют, фиксируют его сжатие (изменение высоты, деформацию):

- У крупнообломочных грунтов данные отмечают в начале и конце промежуточных ступеней. На последней порядок фиксации следующий: первые 30 мин – записывают изменения каждые 10 мин, вторые 30 мин – каждые 15 мин. Дальше фиксацию проводят каждые полчаса , пока высота пробы не перестанет изменяться.

- При испытании глинистых грунтов на промежуточных ступенях изменения высоты отмечают каждые 10 мин. Порядок фиксации деформаций на последней ступени: первый час – каждые 15 мин, второй час – каждые 30 мин, после этого ежечасно до момента стабилизации высоты.

Когда грунт уплотнен и зазор установлен, переходят к следующему этапу – плавному или ступенчатому срезанию.

При ступенчатом срезе нагрузка по касательной на каждой ступени не должна превосходить вертикальное давление больше, чем на 10%. Деформации замеряют каждые 2 минуты, пока они не стабилизируются.

Стабилизацией считают момент, когда за определенный отрезок времени кольцо перемещается не более, чем на 1 мм. Значения времени для разных типов грунтов даны в таблице выше.

Опыт заканчивается, если после очередного увеличения нагрузки грунтовые пласты резко смещаются по отношению друг к другу (срываются) либо если образец деформирован больше, чем на 10%.

Если грунт срезают непрерывно, деформации также фиксируются каждые 2 минуты. Скорость среза для некоторых разновидностей грунтов подана в таблице.

.jpg)

Непрерывное срезание заканчивают тогда , когда скорость повышается до максимума и начинает снижаться либо возникает деформация, превосходящая 10%.

После окончания опыта с применением любого из описанных способов отбирают часть грунта, чтобы определить влажность.

Неконсолидированный быстрый срез

Быстрым неконсолидированным срезом проводят испытания глинистых грунтов. Вертикальное давление передается в одну ступень. В таблице поданы его значения. Именно при таком давлении будет проводиться срез.

.jpg)

Если грунт под давлением выдавливается из кольца, опыт повторяют со сниженной нагрузкой. В этом случае она может не соответствовать приведенным в таблице данным.

Когда давление достигает нужных цифр, грунт срезают. Сделать это нужно не позднее, чем через 5 минут после начала подачи нагрузки.

При ступенчатом способе среза давление по горизонтали не должно превышать нагрузку по вертикали больше, чем на 10%. Перерывы между ступенями делают в 10-30 с. При непрерывном методе грунт срезают со скоростью 5-20 мм/мин.

Метод «плашек»

Метод применяется на глинистых грунтах, если к объекту предъявляются особые требования. Опыт проводят после завершения испытаний образцов с природной влажностью и естественным сложением. Перед его началом поверхность подготавливают.

Порядок проведения работ:

- Все механизмы (кроме анкера), которые остались в земле после предыдущего опыта, извлекают.

- Кольцо с его содержимым переворачивают вверх той поверхностью, на которой срезался грунт.

- Выемку зачищают и р азравнивают. Участок округляют, его диаметр должен на 20-30 см превосходить диаметр кольца.

- Кольцо опять переворачивают и ставят его на выравненный участок.

- Кольцо поднимают на 5-10 мм, чтобы между его нижним ободком и массивом получился зазор.

- Монтируют оборудование.

- Грунт срезают до тех пор, пока его сопротивление сдвигу не достигнет стабильных цифр.

После завершения среза часть оборудования убирают, давление домкрата снижают до ноля. Фиксируют изменение высоты грунтовой пробы. Данные горизонтальных сдвигов берут из предыдущих опытов.

Гидродомкратом, закрепленным на стенке, грунт передвигают на место, которое он занимал до срезания. В этот момент приборы зафиксируют нулевую отметку. Домкрат убирают и проводят опыт методом медленного сдвига.

Обработка результатов

Вычисление результатов после завершения испытаний любым из описанных методов будет одинаковым.

На основании трех проведенных опытов строят график. На оси абсцисс отмечают вертикальное или нормальное напряжение, на оси ординат – касательное. Точки соединяют линией. Затем перпендикулярно оси ординат проводят условную линию. Угол между этой прямой и графиком и будет углом внутреннего трения.

На практике часто польз у ются готовыми значениями угла внутреннего трения для разных грунтов. Они фиксируются при стандартных нагрузках – 1 кг/м2.

Данные угла внутреннего трения разных типов грунтов вы можете найти в таблицах. Они соответствуют требованиям СП 22.13330.2016.

Угол внутреннего трения для песков

.jpg)

Угол внутреннего трения для глинистых грунтов

.jpg)

Практическое применение показателя

Угол внутреннего трения и еще один показатель – сцепление – используются для расчета сопротивления грунтов сдвигу.

Сопротивление сдвигу, или прочность на сдвиг важно знать в таких ситуациях:

- При постройке зданий

- При строительстве автомобильных и железных дорог

- При возведении дамб и плотин

- При разработке закрытых шахт и открытых карьеров

- Для прогноза риска оползней в горной местности

- Для укрепления крутых склонов и берегов рек

Детальнее об этом вы можете узнать в статье Прочность грунта на сдвиг.

Угол внутреннего трения – это один из параметром , определяющий устойчивость грунтов к сдвигу. Вычисляют его после лабораторных или полевых испытаний. На практике часто пользуются готовыми показателями. Для проведения исследований необходима профессиональная техника и опыт. Услугу оказывают геодезические компании.

Заказать ее стоит перед началом любого строительства, ведь от качества грунтового основания зависит прочность и долговечность всего здания или дороги.

Лекция 2. ПРЕДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ГРУНТА СДВИГУ. УСЛОВИЕ ПРОЧНОСТИ ГРУНТА (ЗАКОН КУЛОНА)

в рамках общей темы «Основные закономерности механики грунтов»

Основные показатели грунтов, используемые при расчётах предельной прочности и устойчивости грунтов, а также при расчете давления грунтов на ограждения могут быть получены в результате изучения сопротивляемости грунта сдвигу, обусловленной в сыпучих телах – внутренним трением, а в связных грунтах – трением и сцеплением.

НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГРУНТА

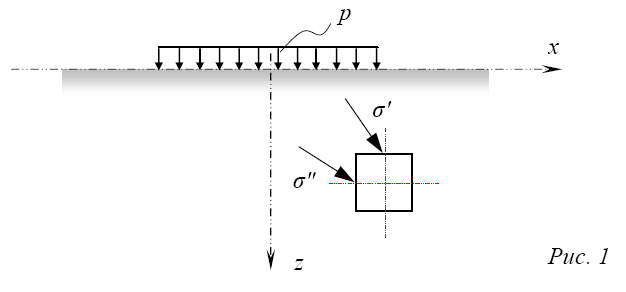

Если к поверхности грунта основания приложить нагрузку p, в нём возникнет напряженное состояние:

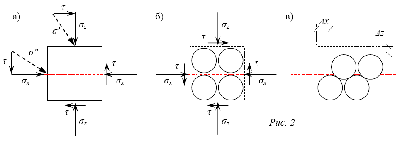

Полные напряжения по граням элемента σ’ и σ" можно разложить на нормальные составляющие σz и σx и касательные (сдвигающие) τ (рис. 2,а).;

Нормальные напряжения сжимают элемент, а касательные "перекашивают" (поворачивают) его. Если представить, что элемент состоит из шаровых зёрен грунта, связанных в точках контакта, то нормальные напряжения сжимают зёрна и усиливают связи между ними, а касательные стремятся вызвать относительный сдвиг зёрен, т.е. разрушить грунт (рис. 2,б).

В том случае, когда касательные усилия превзойдут сопротивление зёрен в точках контакта, произойдет относительный сдвиг частиц (Δx и Δz на рис 2,в). Эти деформации являются необратимыми и свидетельствуют о разрушении грунта в данной точке. Причиной разрушения являются касательные напряжения τ, которые превзошли величину внутреннего сопротивления грунта сдвигу.

ВНУТРЕННЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ГРУНТА СДВИГУ

Внутреннее сопротивление грунта сдвигу происходит в результате действия сил трения между частицами и сцепления между ними:

1. Силы трения. Характеризуют внутреннее сопротивление в идеально сыпучих телах (чистые пески). Трение возникает в точках контакта частиц и зависит от многих факторов, среди которых основными являются: — минеральный состав грунта; — величина зёрен грунта; — форма зёрен (окатанная, пластинчатая, игольчатая); — состояние поверхности (округлая, угловатая); — плотность грунта, степень водонасыщенности и др. Показатель, характеризующий внутреннее трение в грунтах – это угол внутреннего трения (обозначается символом φ , измеряется в градусах).

2. Силы сцепления. Характеризуют сопротивление структурных связей всякому перемещению связываемых ими частиц, независимо от величины внешнего давления. Сцепление (связность) в грунте определяется: — наличием капиллярного давления в грунте; — силами молекулярного притяжения между частицами грунта; — наличием в грунте вяжущих веществ (известь, минеральные смолы, соли). Показатель, характеризующий сцепление в грунтах – удельное сцепление (обозначается символом c , измеряется в паскалях). Каким образом определить внутреннее сопротивление грунта сдвигу, характеризуемое показателями φ и c?

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА

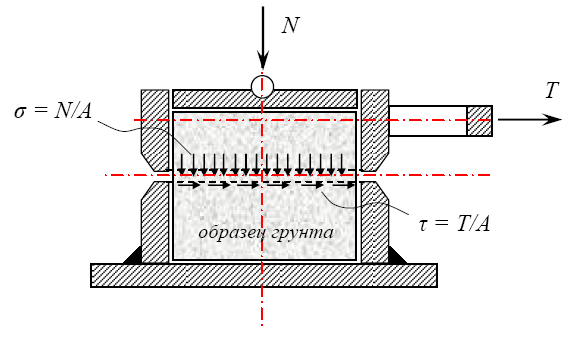

Сопротивление грунта сдвигу может быть установлено различными способами, среди которых наиболее простым и распространённым является способ испытания образца на прямой сдвиг (срез). Последовательность испытания:

1. Цилиндрический образец грунта помещается в «срезыватель» 1 так, чтобы одна его половина оставалась неподвижной, а другая могла перемещаться горизонтально под действием прикладываемой к ней горизонтальной сдвигающей нагрузки (рис. 3);

1 Сдвиговой прибор в виде кольца, разрезанного по горизонтальной плоскости (рис. 3)

Рис. 3. N – сжимающая сила; T – сдвигающая сила; Площадь поперечного сечения образца — A

2. К образцу прикладывается нормальная к поверхности среза сжимающая нагрузка N;

3. Сдвигающую касательную к поверхности среза нагрузку T прикладывают к срезывателю ступенями до тех пор, пока не произойдёт срез и скольжение одной части грунта по другой;

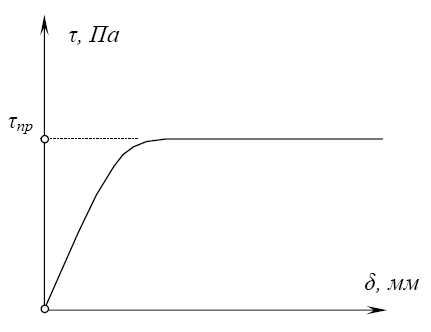

4. одновременно с приложением нагрузки и во всё время испытания производятся замеры горизонтальных деформаций (смещений) грунта δ (рис. 4);

5. Проводят несколько испытаний на срез (i штук 2 ) при различных значениях вертикальной (сжимающей) нагрузки N. То есть каждой ступени нагрузки σi будет соответствовать своё сопротивление сдвигу τi.

2 Рекомендуемое количество одноимённых частных определений для каждого образца грунта равно шести испытаниям

6. Данные опытов наносят на график, выражающий зависимость между нормальным напряжением σ и касательным напряжением τ. Опыты показывают, что в общем случае зависимость оказывается линейной.

УСЛОВИЕ ПРОЧНОСТИ ДЛЯ СЫПУЧИХ И СВЯЗНЫХ ГРУНТОВ

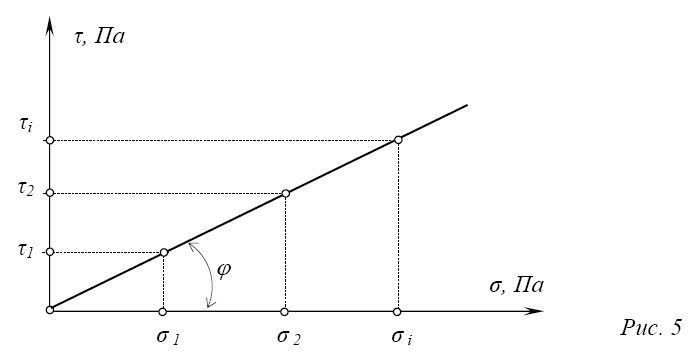

1. Для сыпучих грунтов (различного рода пески, крупнообломочные грунты, галечники). Зависимость σ – τ принимается прямой, проходящей через начало координат и наклонной к оси нормальных напряжений σ под углом внутреннего трения φ (рис. 5).

Из графика можно записать следующую зависимость:

Указанная зависимость – условие прочности грунта (закон Кулона) для сыпучих тел: сопротивление сыпучих грунтов сдвигу есть сопротивление трения, прямо пропорциональное нормальному давлению.

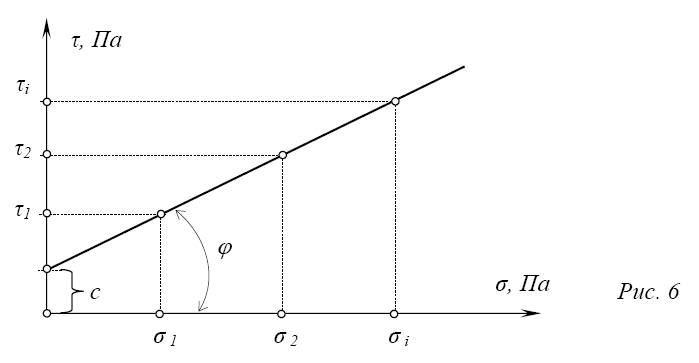

2. Для связных грунтов (пылевато-глинистые грунты) прямая σ – τ не проходит через начало координат, а отсекает отрезок c на оси τ, так как в связных грунтах, обладающих сцеплением между частицами, при отсутствии нормального давления (σ = 0) сопротивление грунта сдвигу больше нуля, что обусловливается силами сцепления (рис. 6).

Общее сопротивление сдвигу связного грунта можно выразить уравнением:

τ = σ · tgφ + c

Таким образом, сопротивление связного грунта сдвигу складывается из сопротивления трения, пропорционального нормальному давлению, плюс сцепление, не зависящее от давления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЛЕКЦИИ:

- Бартоломей А.А. Механика грунтов: Учеб. издание/ АСВ, Москва, 2004;

- Малышев М.В., Болдырев Г.Г. Механика грунтов. Основания и фундаменты (в вопросах и ответах) / Учебное пособие. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004;

- Тер-Мартиросян З.Г. Механика грунтов/ Учебное пособие. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2005;

- Цытович Н.А. Механика грунтов (краткий курс): Учебник для строит. вузов. – М.: Высш. шк., 1983.

- Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений: Учеб. пособие/ Под ред. Б.И. Далматова; 2-е изд. – М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2001.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ СТУДЕНТАМ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ:

- Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты. – М.: Стройиздат, 1988;

- Цытович Н.А. Механика грунтов (краткий курс): Учебник для строит. вузов. – М.: Высш. шк., 1983;

- ТБартоломей А.А. Механика грунтов: Учеб. издание/ АСВ, Москва, 2004;

- К.З. Игнатенко, Т.Н. Пронкина. Механика грунтов. Методические указания к изучению дисциплины. Владивосток, ДВГТУ, 1997;

- К.З. Игнатенко, Т.Н. Пронкина. Механика грунтов. Методические указания к выполнению лабораторных работ. Владивосток, ДВГТУ, 1998.

Угол внутреннего трения и откосы грунта

Угол внутреннего трения и откосы грунта — важные характеристики, от которых зависит прочность оснований зданий и сооружений. Давайте разберемся, что это такое и как определить на практике.

Что такое угол внутреннего трения грунта

Угол внутреннего трения — это показатель, характеризующий сопротивление грунта сдвигу. Он зависит от соотношения вертикального и горизонтального давления на грунт.

Угол внутреннего трения φ – это отношение вертикального или нормального напряжения к горизонтальному (касательному).

Чем больше угол внутреннего трения, тем лучше грунт сопротивляется сдвиговым нагрузкам. Этот показатель тесно связан со сцеплением грунта.

Сцепление характеризует прочность грунта за счет физико-химических связей между частицами. Угол внутреннего трения и сцепление вместе составляют сопротивление сдвигу. По их значениям рассчитывают устойчивость откосов в грунте.

На величину угла внутреннего трения влияют такие факторы:

- гранулометрический состав грунта

- форма частиц

- плотность сложения

- влажность

В таблице приведены значения угла внутреннего трения для разных типов грунтов:

| Тип грунта | Угол внутреннего трения φ, градусы |

| Песок гравелистый | 36-41 |

| Песок средней крупности | 31-35 |

| Супесь | 28-30 |

| Суглинок | 22-27 |

| Глина | 16-21 |

Как определяют угол внутреннего трения грунта

Существуют лабораторные и полевые методы определения угла внутреннего трения.

В лаборатории применяют:

- одноплоскостной срез

- трехосное сжатие

- сдвиг целика грунта

При одноплоскостном срезе на образец грунта действуют вертикальная и горизонтальная нагрузки. По результатам нескольких опытов строят график зависимости касательного напряжения от нормального. Угол наклона этой линии к оси абсцисс и будет искомым углом внутреннего трения.

В полевых условиях применяют испытания срезом целиков грунта в строительных котлованах или карьерах. Методика определена ГОСТ 20276-2012. С помощью специального оборудования вырезается целик грунта, на который воздействуют вертикальной и горизонтальной нагрузками. Также строят график и вычисляют угол.

Помимо этого проводят штамповые испытания грунтов основания. На поверхность устанавливают штамп и создают вертикальное давление. Одновременно измеряют деформации. По результатам рассчитывают модуль деформации и угол внутреннего трения.

Таким образом, существует несколько способов экспериментального определения этого важного показателя прочности грунтов.

Угол естественного откоса грунта

Еще один важный показатель, связанный с углом внутреннего трения — это угол естественного откоса.

Угол естественного откоса — это угол, образованный свободной поверхностью рыхлой горной массы или иного сыпучего вещества с горизонтальной плоскостью.

Он характеризует предельно допустимую крутизну откоса в грунте, при которой сохраняется его устойчивость.

У несвязных грунтов угол естественного откоса примерно равен углу внутреннего трения. А вот у связных грунтов он больше за счет сцепления между частицами.

На величину угла естественного откоса влияют:

- гранулометрический состав

- форма частиц

- плотность сложения

- влажность

В таблице приведены значения угла естественного откоса:

| Грунт | Угол естественного откоса, градусы |

| Песок гравелистый | 33-35 |

| Песок | 30-33 |

| Супесь | 27-30 |

| Суглинок | 19-27 |

| Глина | 12-19 |

Проектирование откосов с учетом углов

При проектировании насыпей, выемок, котлованов важно правильно назначить крутизну откосов с учетом свойств грунта. Для этого используют расчет устойчивости откоса по методу Кулона.

Сопротивление сдвигу определяется по формуле:

- τ — сопротивление сдвигу

- с — сцепление грунта

- σ — нормальное напряжение от веса грунта

- φ — угол внутреннего трения

Подбирая угол наклона откоса, сравнивают расчетное сопротивление сдвигу с действующим. Если первое больше, откос устойчив.

Учет неоднородности грунтов

На практике грунты часто бывают неоднородными по глубине. Например, в верхнем слое суглинок, а ниже залегает песок. В таких случаях при расчете откосов используют усредненные или расчетные характеристики.

Для этого строят график изменения свойств грунта с глубиной и проводят осреднение. Или принимают характеристики наименее прочного слоя.

Крепление откосов

Если расчет показывает, что естественный откос в данных грунтах будет неустойчив, применяют его укрепление различными способами:

- Откосы засевают травой

- Укладывают георешетки или габионы

- Делают подпорные стенки

- Устраивают удерживающие конструкции (сваи, анкеры)

Выбор способа зависит от конкретных условий и требований к сооружению.