Обрез фундамента – это горизонтальная поверхность, которая определяет верхнюю границу фундамента, на которой будет располагаться конструкция здания. Он обеспечивает устойчивость и равномерное распределение нагрузки от стены на землю.

Подошва фундамента, в свою очередь, представляет собой нижнюю часть фундамента, которая непосредственно контактирует с грунтом и распределяет вес всей конструкции. Правильное проектирование подошвы критически важно для предотвращения осадки и обеспечения долговечности здания.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ И ОСНОВАНИИ

Инженерное сооружение состоит из надземной части и фундамента, расположенного ниже уровня воды в реке или поверхности земли. Основное назначение фундамента — передать грунту давление от собственного веса сооружения и действующих на него нагрузок. массив грунта, воспринимающий давление от фундамента, называется основанием. Основание не имеет четко выраженных границ, так как давление в грунте распространяется (теоретически) беспредельно. При решении практических задач за границу основанияпринимают те слои грунта, в которых напряжения, возникающие от давления фундамента, малы и их можно не учитывать.

Фундаменты и их основания — ответственные элементы сооружения, от качества и надежности которых в большой степени зависят долговечность и безопасность его эксплуатации. Фундаменты мостовых опор обычно возводят в сложных гидрогеологических условиях, вынуждающих применять конструкции и способы устройства, как правило, во многом отличающиеся от фундаментов промышленных, гражданских и других инженерных сооружений. В фундаментах принято различать: обрез — плоскость, разделяющую фундамент от надфундаментной части; подошву — плоскость, которой фундамент опирается на грунт; высоту фундамента — расстояние между его обрезом и подошвой; глубину заложения — расстояние между поверхностью грунта и подошвой . Чтобы обеспечить устойчивость сооружения, фундаменты располагают на прочных грунтах. От глубины залегания прочных грунтов зависят условия работы фундамента в грунте, его конструкцияи способ возведения. В современном строительстве применяют различные конструкции и способы устройства фундаментов, которыеусловно разделяют на две основные группы — мелкого и глубокогозаложения.

Фундаменты мелкого заложения.

Если фундамент заложен на глубине до 5—6 м и отношение этой глубины к ширине подошвы не превышает 1,5-2, то его называют фундаментом мелкого заложения и возводят в заранее открытой выемке, называемой котлованом. Большинство жилых и промышленных зданий, а также многих других инженерных сооружений имеют фундаменты мелкогозаложения.

Возможность без больших затрат обнажать прочные слон грунта и использовать их в качестве основания определяет и конструктивную форму фундамента. В этих условиях под сооружение, имеющее небольшую протяженность в плане, например под опору моста фундамент воз’водят в виде сплошного массива и называют массивным.

Если длина фундамента значительно больше ширины, то его называют ленточным. Ленточные фундаменты возводят под колонны, когда последние расположены на небольшом расстоянии друг от друга, под стены зданий, подподпорные стенки и другие аналогичные сооружения большой протяженности. Если расстояние между колоннами большое, то колонны располагают на отдельных фундаментах небольшого объема, называемых башмаками или подушками. Для уменьшения давлений на грунты основания иногда прихо дится возводить под всем сооружением сплошной фундамент, состоящий из горизонтальных плит и вертикальных стен. Сплошные фундаменты устраивают под высотные здания, водонапорные башни, элеваторы и т. п.

Фундаменты глубокого заложения.

Если подошва фундамента расположена на глубине более 5-6 м и отношение этой глубины к ширине подошвы более 1,5-2, то фундамент будет глубокого за ложения. Такие фундаменты, в свою очередь, подразделяются на свайные, опускные колодцы и кессонные.

С в а й н ы й Ф у н д а м е н т состоит из свай и объединяющей их поверху плиты. Подошвой его будет поверхнос торой располагаются нижние концы свай.

В этом уровне все на грузки, действующие на фундамент, передаются нижележащему грунту, а грунт, расположенный между сваями, служит промежу точной средой, способствующей передаче нагрузок на грунт основания . Плита свайного фундамента, называемая ростверком, может быть расположена на разных уровнях по отношению к поверхности земли. Она может быть’заглублена в грунт, может быть расположена и выше поверхности земли.

На верхней поверхности плиты (на обрезе) свайного фундамента распола гается надфундаментная часть сооружения. Есть также конструкции, в которых сваи и объединяющая их плита выполняют функции и фундамента и надфундаментной части сооружения. Так, в мостах свайно-эстакадного типа опоры состоят из свай и плит насадок, на которые опираются пролетные строения. Техника устройства свайных фундаментов в настоящее время настолько развилась и усовершенствовалась, что этот тип фундаментов стал одним из основных, особенно в строительстве искусст венных сооружений. Достаточно указать, что современное технологическое оборудование позволяет возводить фундаменты со сваями длиной более 50-60 м.

О п у с к н ы е к о л о д ц ы бывают массивными или тонкостенными. Массивные колодцы представляют собой бетонную или железобетонную толстостенную конструкцию, которую погружают под действием собственного веса до прочных слоев грунта. Грунт из внутренних полостей колодца извлекают и полости частично или полностью заполняют кладкой.

В результате получается массивный фундамент глубокого заложения. К тонкостенным колодцам относятся железобетонные оболочки диаметром свыше 3 м, принудительно погружаемые в грунт. Глубина погружения колодцев может быть значительной. Известны случаи, когда колодцы погружали в грунт до 50 м. Если опусканию колодцев препятствуют твердые труднопроходимые прослойки скальных пород или отдельные включения в виде валунов, погребенных стволов деревьев, заиленных частей разру шенных конструкций и т. д., то возводят к е с с о н н ы й ф у н д а м е н т, состоящий из кессона и надкессонной кладки.

Кессон представляет собой перевернутый ящик, на потолке которого возводят кладку тела фундамента. Для разработки грунта при погружении кессона в его рабочую камеру подают сжатый воздух, который отжимает воду и осушает камеру, обеспечивая возможность разработки. Работы под сжатым воздухом вредны для человеческого организма, поэтому при постройке мостов кессонные фундаменты разрешается применять в исключительных слvчаях. Наибольшая глубина опускания кессонов, считая от уровня воды составляет около 35 м; при этой глубине избыточное давление в рабочей камере кессона может достигать предельного значения 4 кгс/см2, при котором еще возможно разрабатывать грунт.

Основания могут быть естественными и искусственно укрепленными. В естественных основаниях используются природные свойства грунтов без какого-либо их изменения, а в искусственно укрепленных свойства грунтов улучшают механическими или химическими методами. Искусственное укрепление с успехом применяют в промышленном и гражданском строительстве для улучшения слабых, легкосжимаемых грунтов. В мостостроении к таким основаниям прибегают редко.

Источник: Кириллов В.С. Основания и фундаменты. Учебник для автомобильно-дорожных вузов.

Фундаменты, требования к ним, классификация

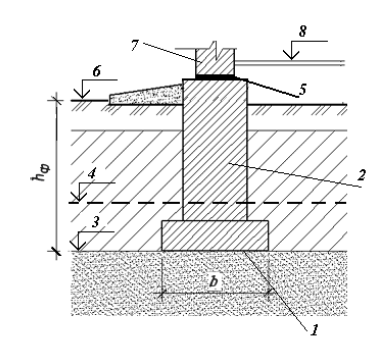

Фундамент — основа дома, и чем он сильнее, тем долговечнее сооружение. Поэтому к выбору фундамента дома надо подойти очень ответственно. Основные геометрические параметры фундаментов: hф — глубина заложения, то есть расстояние от подошвы фундамента до поверхности планирования; b — ширина подошвы фундамента (рис. 1).

Глубина заложения зависит от назначения здания, наличия подвала, геологических условий, особенностей залегания грунтов, глубины промерзания, уровня грунтовых вод. Глубина заложения фундаментов под внутренние стены отапливаемых зданий меньше чем у неотапливаемых зданий, это связано с тем, что теплоотдача от теплого здания уменьшает глубину промерзания грунта вокруг фундамента.

Рис. 1. Определение глубины заложения фундаментов: 1 — подошва фундамента; 2 — тело фундамента; 3 — отметка глубины заложения фундамента; 4 — отметка уровня грунтовых вод; 5 — обрез фундамента; 6 — планировочная отметка; 7 — стена; 8 — уровень пола первого этажа; hф — глубина заложения фундамента; b — ширина подошвы фундамента

Фундаменты классифицируют по следующим признакам:

а) по материалам (выбора материала фундамента следует уделять большое внимание, поскольку это определяет долговечность существования сооружения):

— из природных материалов: деревянные (допускаются только для временных сооружений), бутовые;

— из искусственных материалов: бутобетонные, кирпичные, бетонные, железобетонные, силикатобетонных;

б) по характеру работы: «жесткие», работающих на сжатие, и «гибкие», которые работают на сжатие и изгиб. К гибким фундаментам относятся железобетонные фундаменты.

в) по величине углубление в грунт: мелкозаглубленные (до 1 м); мелкого заложения (менее 5 м); глубокого заложения (более 5 м);

г) по методу изготовления:

— фундаменты, сооружаемые с выемкой грунта: в открытых котлованах с последующим засыпанием (ленточные, отдельные, перекрестные, в виде сплошных плит),

— с выемкой грунта бурением (буровые фундаменты, глубокие опоры, колодцы, сваи-оболочки, кессоны и т.д.);

— путем замены грунтов (грунтовые и песчаные подушки, основания и покрытия дорог, аэродромов, стоянок),

— фундаменты строящихся без выемки грунта: углублением в грунт сборных элементов (сваи), образованием в грунте полости с последующим заполнением ее сборными или монолитными конструкциями враспор (фундаменты в пробитых скважинах, и др.);

— искусственные основания, устроены углублением в грунт раздробленного материала;

— искусственные основания, устраиваются с помощью физико-химических процессов;

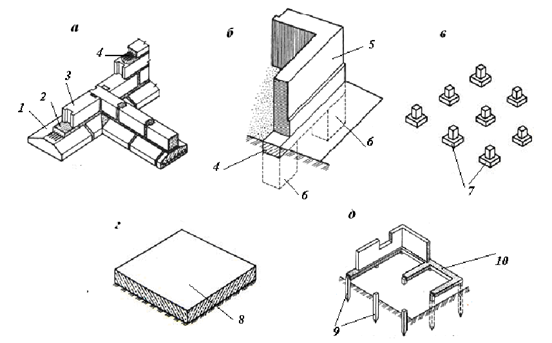

д) по конструктивной схеме (рис. 2):

— ленточные, расположенные по всей длине стен, под рядами колонн в виде сплошной ленты;

— столбчатые, устраиваемые под отдельные опоры фундамента (колонны, столбы), а в ряде случаев под стены;

— сплошные, представляющие собой монолитную плиту под всей площадью здания,

— свайные — в виде заглубленных в грунт стержней.

Рис. 2. Конструктивные схемы фундаментов: а — ленточный под стены; б -столбчатый под стены; в — столбчатых под отдельные опоры; г — сплошной; д -свайный; 1 — фундаментная плита; 2 — армированный шов 3 — бетонный блок фундамента; 4 — армированный пояс; 5 — стена; 6 — столбчатые фундаменты; 7 -столбчатых блок под отдельные опоры; 8 — плита; 9 — свая; 10 – ростверк.

Назначение фундаментов

Фундамент — основной элемент здания. Это подземная часть сооружения, воспринимающая все нагрузки — как постоянные, так и временные, возникающие в наземной части, и передающая от них давление на основание. Основанием называются грунты, непосредственно воспринимающие нагрузку, передаваемую фундаментом от здания.

Естественным называется основание, которое может воспринимать нагрузку от здания или сооружения без предварительного укрепления. Искусственное основание способно воспринимать нагрузку от здания или сооружения только после укрепления грунтов. Нижняя плоскость фундамента, соприкасающаяся непосредственно с основанием, называется подошвой, а верхняя часть — обрезом.

Фундаменты должны быть экономичными, прочными, устойчивыми и долговечными, поскольку от этого зависят устойчивость и долговечность здания. Ремонт или замена фундамента в условиях уже существующего здания или сооружения — весьма дорогостоящий, трудоемкий и сложный процесс, поэтому выбор конструкции и определение глубины его заложения являются ответственным инженерным решением.

По конструкции фундаменты бывают ленточные, столбчатые, сплошные виде железобетонной плиты и свайные. В малоэтажном строительстве в основном применяли ленточные и столбчатые фундаменты, реже сплошные, в последнее время популярны свайно-винтовые, так как каркасные дома имеют относительно небольшой вес, и такой вид фундамента отлично подходит.

Ленточные фундаменты представляют собой непрерывную стенку, равномерно загруженную. Ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Монолитные ленточные фундаменты изготавливают из бетона. Сборные ленточные фундаменты изготавливают из блоков и блок-подушек заводского или полигонного изготовления. Столбчатые фундаменты экономичнее ленточных.

Их устраивают в тех случаях, когда нагрузки на основание малы и применение ленточных фундаментов нецелесообразно. Располагают их под углами зданий и на пересечениях внутренних и наружных стен. На столбчатые фундаменты укладывают перемычки (рандбалки), на которых возводят стены здания. Под малоэтажные деревянные здания подводят столбчатые фундаменты в виде деревянных стульев.

Сплошной фундамент в виде монолитной железобетонной плиты может быть в слабых водонасыщенных грунтах. Свайные фундаменты применяют в слабых сжимаемых грунтах, а также, когда достижение естественного основания экономически или технически невыполнимо из-за большой глубины его заложения.

В малоэтажном строительстве для этого используют в основном набивные железобетонные сваи, изготавливаемые непосредственно на площадке строительства. По верху свай устраивают монолитный железобетонный ростверк, на котором возводят наземную часть здания.

Цоколь (продолжение фундамента до уровня первого этажа) необходим для защиты нижней части зданий от атмосферных осадков, капиллярной влаги, механических повреждений. Поэтому его выполняют из прочных материалов: красного полнотелого, хорошо обожженного кирпича, фундаментных блоков из тяжелого бетона, бутобетона, прочного и долговечного естественного камня.

Цоколь обычно толще стен дома и облицован блоками обожженного кирпича, тяжелым естественным или искусственным камнем, облицовочными плитками с бортовым камнем, оштукатурен цементным раствором или слоем бетона толщиной 0,03—0,05 м. Высота цоколя — не менее 0,5 м от поверхности земли, кроме того, он обычно выступает из плоскости стены, образуя слив. Полы первого этажа здания устраивают, как правило, таким образом, чтобы они возвышались над поверхностью земли, а между полом и землей оставалось бы пространство (подполье).

В этом случае по наружному периметру здания вместо массивной цокольной стены возможно устройство забирки, то есть ограждения подполья между столбчатыми фундаментами (стульями), выполненного из бревен, поставленных вертикально или горизонтально. В деревянных зданиях цокольную часть часто выполняют в виде завалинки.

На относе от здания забивают небольшие деревянные сваи и обшивают их досками. Пространство между стеной здания и обшивкой засыпают песком, а сверху устраивают слив. Отмостка выполняет важную роль в защите цокольных стен и фундаментов здания от замачивания. Отмостку делают по периметру здания шириной 0,6—0,8 м с некоторым уклоном от здания. Выполняют ее из бетона, асфальта и булыжника.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ

Глубину заложения фундаментов, или расстояние от планировочной отметки земли до подошвы фундамента, для зданий без подвала определяют в зависимости от гидрогеологических и геологических условий площадки: несущей способности грунтов, уровня залегания грунтовых вод, наличия верховодки, глубины сезонного промерзания, возможности колебания уровня грунтовых вод в период строительства и эксплуатации здания, климатических условий района строительства. Глубина заложения фундаментов: в скальных грунтах произвольная, поскольку не зависит от глубины сезонного промерзания; в крупнообломочных грунтах с песчаным заполнителем, в гравестных песках крупных и средней крупности должна быть для наружных стен и столбов не менее 0,5 м, а для внутренних стен — не менее 0,2 м от планировочной поверхности земли; в мелких и пылеватых песках, супесях, суглинках и глинах, а В крупнообломочных грунтах с суглинистым заполнителем при залегании грунтовых вод на глубину более 2 м ниже Уровня глубины промерзания фундамент здания закладывают на глубину не менее 0,7—0,8 м от планировочной отметки грунта, если же уровень грунтовых вод ближе 2 м от глубины промерзания, достигает ее или превышает, то фундаменты закладывают ниже расчетной глубины промерзания грунта, Расчетную глубину промерзания определяют по формуле: Н=Н h *mt, где Н h — нормативная глубина сезонного промерзания, которую можно определять на основе схематической карты нормативных глубин промерзания; mt — коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания на глубину промерзания грунта у фундаментов стен и колонн. Глубину заложения фундаментов внутренних стен регулярно отапливаемых зданий принимают независимо от расчетной глубины промерзания грунтов, для зданий без подвалов — примерно 0,6м от планировочной отметки, если это возможно по инженерно-геологическим условиям, а грунты в процессе строительства защищены от промерзания. В неотапливаемых зданиях глубина заложения фундаментов наружных и внутренних стен и колонн должна быть не менее расчетной глубины промерзания, считая ее от пола подвала или технического подполья, а если техническое подполье или подвал отсутствуют, то от планировочной отметки земли. При этом расчетную глубину принимают с коэффициентом mt == 1,1.